味苦的中草药在中医药理论中占据重要地位,其“苦能泄、能燥、能坚”的特性,使其在清热泻火、降气平喘、燥湿坚阴等方面发挥独特疗效,中草药标本作为药用植物形态与特征的直观载体,不仅用于教学、科研,也是中医药文化传承的重要载体,本文将结合常见味苦中草药的标本特征,详细介绍其植物形态、药用部位及鉴别要点,并通过表格归纳关键信息,最后附相关问答以解答常见疑问。

味苦中草药的中医理论基础与标本意义

中医认为,药味与药物功效密切相关,苦味药多具有清热、燥湿、降泄、坚阴等作用,黄连、黄芩、黄柏“三黄”以其苦寒之性清泻火热;苦参燥湿杀虫,大黄攻下积滞,中草药标本通过固定药用植物的根、茎、叶、花、果实等器官,完整保存其自然形态、颜色、纹理及气味,是鉴别药材真伪、评估质量的基础,对于味苦中草药而言,标本特征(如断面颜色、表面纹理、气味浓淡)常与其有效成分含量直接相关,例如黄连断面越鲜黄,小檗碱含量越高;大黄断面“星点”(异型维管束)明显,则泻下力强。

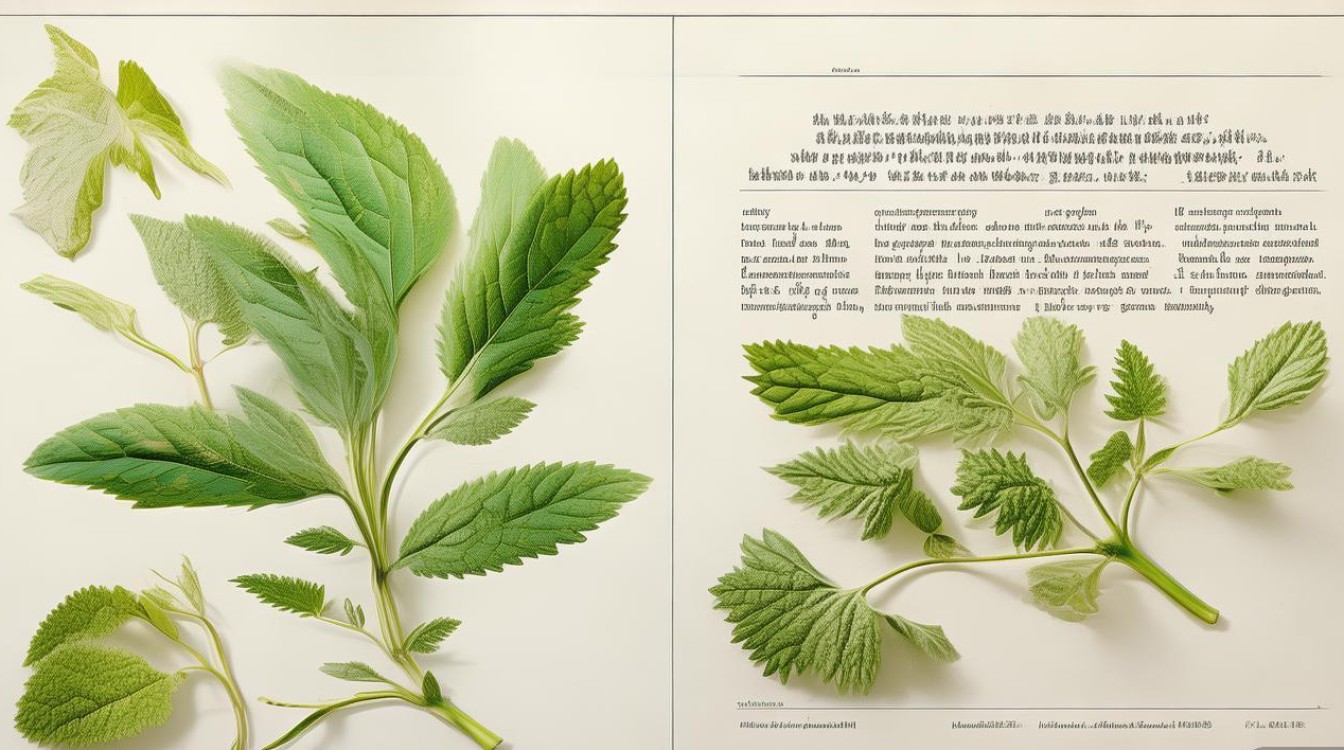

常见味苦中草药标本特征详解

黄连(Coptis chinensis Franch.)

- 科属与药用部位:毛茛科黄连属植物,干燥根茎。

- 标本形态特征:根茎多呈弯曲的鸡爪状,分枝集聚,单枝长3-6cm,直径0.3-0.8cm,表面灰黄色或黄褐色,粗糙,可见横纹及细根痕,部分节间平滑如“过桥”,断面不平坦,皮部红褐色,木部鲜黄色或橙黄色,呈放射状排列,髓部红棕色,气味极苦,味连(黄连主流品种)断面颜色越深,品质越佳。

- 鉴别要点:断面鲜黄色、味苦至喉部为佳;“过桥”短小者多为味连,雅连(峨眉黄连)多单枝,粗壮无“过桥”。

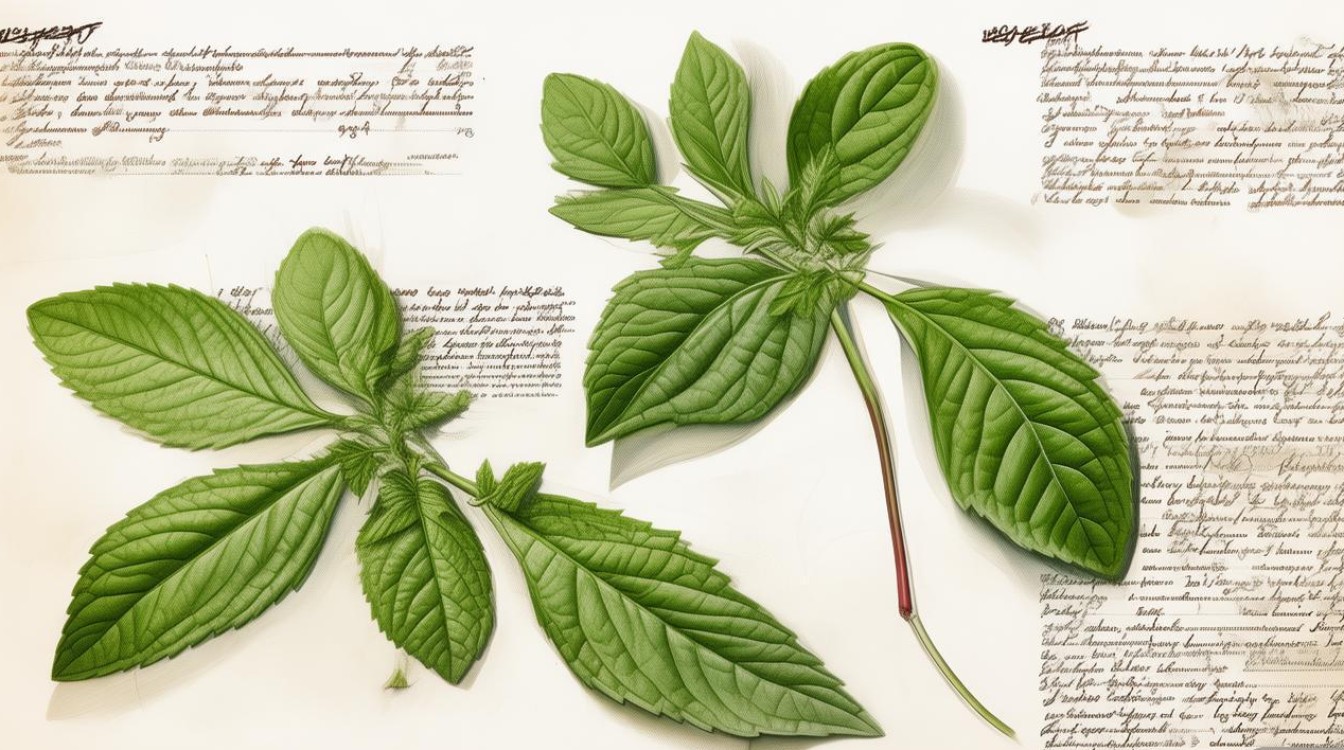

黄芩(Scutellaria baicalensis Georgi)

- 科属与药用部位:唇形科黄芩属植物,干燥根。

- 标本形态特征:根呈圆锥形,扭曲,长8-25cm,直径1-3cm,表面棕黄色或深黄色,有扭曲的纵纹及网状细根痕,断面黄色,中心红棕色(俗称“枯黄芩”),或断面鲜黄、显颗粒性(“子黄芩”),老根木部枯朽或中空,称“黄芩坨”,气微,味苦。

- 鉴别要点:条粗壮、质坚实、断面鲜黄者为佳;枯黄芩清热燥湿力强,子黄芩多用于安胎。

黄柏(Phellodendron amurense Rupr.)

- 科属与药用部位:芸香科黄檗属植物,干燥树皮。

- 标本形态特征:呈板片状或浅槽状,长宽不等,厚3-7mm,外表面黄棕色或黄褐色,平坦或具纵裂纹,可见皮孔残痕及灰白色地衣斑;内表面暗黄色或棕黄色,具细纵纹,断面纤维性,呈裂片状分层,鲜黄色或鲜橙黄色,气微,味苦,嚼之有黏性。

- 鉴别要点:内皮层鲜黄色、味苦、嚼之黏性强者为佳;川黄柏(四川产)较关黄柏(东北产)厚,质量更优。

大黄(Rheum palmatum L.)

- 科属与药用部位:蓼科大黄属植物,干燥根及根茎。

- 标本形态特征:根茎类圆柱形,长5-17cm,直径3-10cm,表面红棕色或黄棕色,可见类白色网纹(“锦纹”)及星点(异型维管束)散在,根呈圆柱形,下部有分支,表面棕褐色,横切面可见形成层环纹,断面淡红棕色或黄棕色,颗粒性,根茎断面髓部宽广,可见“星点”环列,气清香,味苦而微涩,嚼之有砂粒感。

- 鉴别要点:根茎断面“星点”明显、气清香、味苦而微涩者为佳;掌叶大黄(西北产)较唐古特大黄(青海产)质优。

苦参(Sophora flavescens Alt.)

- 科属与药用部位:豆科槐属植物,干燥根。

- 标本形态特征:呈长圆柱形,下部分支,长10-30cm,直径1-6cm,表面灰棕色或棕黄色,有纵皱纹及横长皮孔,栓皮破裂后向外反卷,显黄色或棕黄色内皮,断面纤维性,黄白色,具放射状纹理与裂隙,气微,味极苦。

- 鉴别要点:条均匀、质坚实、断面纤维性强者为佳;外皮不易脱落、味苦至舌根者为佳。

味苦中草药标本采集与保存要点

采集方法

- 根及根茎类(如黄连、黄芩、大黄):多在秋季地上部分枯萎后至春季发芽前采集,挖取后洗净泥土,除去须根,趁鲜切片或直接干燥。

- 树皮类(如黄柏):于春夏季采收,剥取树皮后,刮去粗皮,晒干或压平干燥。

- 根类(如苦参):多生长2-3年后采收,挖取全根,洗净,晒干。

标本保存

- 干燥标本:将药材置于通风干燥处,避免阳光直射,防潮防霉变;含挥发油者(如大黄)需密闭保存,防止气味散失。

- 浸制标本:易变色或需保存完整形态的标本(如新鲜黄柏),可用70%乙醇浸泡,密封保存于阴凉处。

常见味苦中草药关键信息表

| 药材名称 | 科属 | 药用部位 | 标本特征简述 | 性味归经 | 主要功效 |

|---|---|---|---|---|---|

| 黄连 | 毛茛科 | 根茎 | 鸡爪状,断面鲜黄,味极苦 | 苦,寒 | 清热燥湿,泻火解毒 |

| 黄芩 | 唇形科 | 根 | 圆锥形,断面黄或红棕色,味苦 | 苦,寒 | 清热燥湿,泻火解毒,止血安胎 |

| 黄柏 | 芸香科 | 树皮 | 板片状,内表面黄棕色,断面鲜黄 | 苦,寒 | 清热燥湿,泻火除蒸,解毒疗疮 |

| 大黄 | 蓼科 | 根及根茎 | 表面“锦纹”,断面“星点”,味苦微涩 | 苦,寒 | 泻下攻积,清热泻火,凉血解毒 |

| 苦参 | 豆科 | 根 | 圆柱形,断面纤维性,味极苦 | 苦,寒 | 清热燥湿,杀虫,利尿 |

相关问答FAQs

Q1:为什么很多清热解毒类中药味苦?其“苦味”与功效有何关联?

A1:中医认为“苦能泄、能燥”,苦味药多具有清泄火热、燥湿坚阴的作用,清热解毒类中药多性寒,苦寒之性可清泻体内火热毒邪,如黄连、黄芩通过苦味清泄上中焦火热,治疗高热、湿热泻痢;苦参苦寒燥湿,可杀虫止痒,现代研究表明,苦味中药多含生物碱(如黄连小檗碱)、苷类(如大黄蒽醌苷)等成分,这些物质具有抗菌、抗炎、解热等作用,是其苦味与功效的物质基础。

Q2:味苦的中草药标本保存时,如何判断其是否发霉或变质?

A2:判断味苦中草药标本是否变质,可从以下方面观察:①外观:表面出现白色、绿色或黑色霉斑,或质地变软、粘连(如黄柏受潮后易发黏);②气味:原有苦味减弱或消失,出现酸腐、霉味等异味(如大黄受潮后气味变淡,甚至发酸);③断面:断面颜色变深、发黑(如黄芩断面由黄变黑),或出现虫蛀孔洞、虫粪(如苦参易受虫蛀),若发现变质,应及时隔离并丢弃,避免影响其他标本保存。

味苦中草药标本不仅是中医药理论与实践结合的直观体现,也是传承中药文化的重要载体,通过对其形态特征、药用价值的深入了解,可更好地辨识药材、合理应用,从而发挥中医药在疾病防治中的独特优势。