中医治疗高血压报告

高血压在现代医学中属于以体循环动脉血压升高为主要特征的慢性疾病,而中医学中并无“高血压”病名,根据其常见头晕、头痛、耳鸣、心悸等症状,多归属于“眩晕”“头痛”“肝阳”等范畴,中医认为,高血压的发生与肝、肾、脾三脏功能失调密切相关,核心病机为阴阳失衡,以肝阳上亢、痰湿中阻、肝肾阴虚、瘀血阻络等证型最为常见,治疗强调辨证论治,通过整体调节恢复机体平衡。

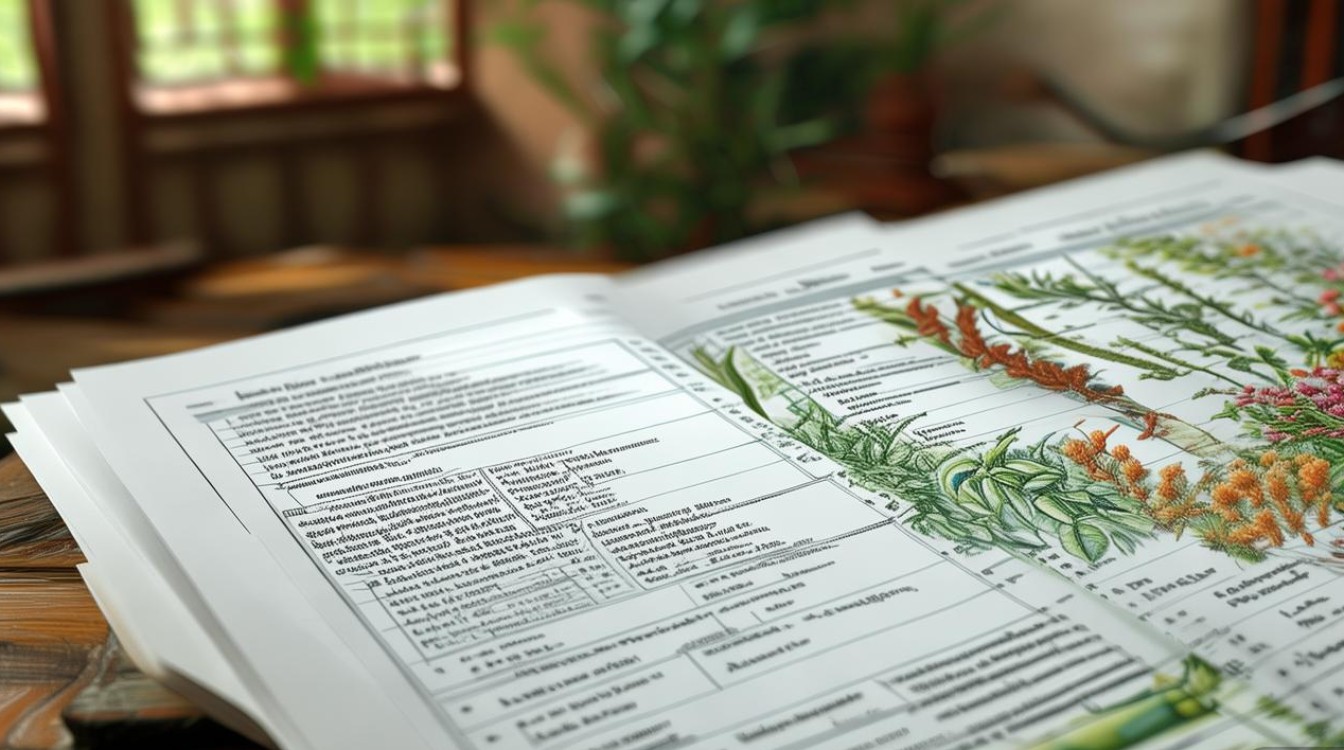

中医辨证分型与治疗

中医治疗高血压的核心在于“辨证分型、个体施治”,不同证型采用截然不同的治则方药,以下是临床常见证型及对应治疗方案:

| 证型 | 主要症状 | 治法 | 代表方剂 |

|---|---|---|---|

| 肝阳上亢型 | 头晕胀痛、面红目赤、急躁易怒、口苦咽干 | 平肝潜阳,滋养肝肾 | 天麻钩藤饮、镇肝熄风汤 |

| 痰湿中阻型 | 头重如裹、胸闷痰多、肢体困倦、食少便溏 | 燥湿祛痰,健脾和胃 | 半夏白术天麻汤、温胆汤 |

| 肝肾阴虚型 | 头晕耳鸣、腰膝酸软、五心烦热、失眠多梦 | 滋补肝肾,育阴潜阳 | 六味地麻丸、知柏地黄汤 |

| 瘀血阻络型 | 头痛如刺、固定不移、唇甲紫暗、舌有瘀斑 | 活血化瘀,通窍活络 | 通窍活血汤、血府逐瘀汤 |

除中药内服外,中医外治法如针灸、推拿、穴位贴敷等也常用于辅助治疗,针刺风池、太冲、曲池等穴位可平肝潜阳;推拿桥弓穴(从耳后翳风穴到缺盆穴的直线)可降低肝阳上亢型患者的血压;足浴法(钩藤、菊花、桑叶各15g煎水泡脚)适用于肝阳上亢型,通过药物经皮肤吸收和温热刺激改善头部血液循环。

中医治疗高血压的优势

- 整体调节,改善症状:中医不仅关注血压数值,更注重改善头晕、失眠、心悸等伴随症状,提高患者生活质量。

- 减少西药依赖:对于轻度高血压或血压控制稳定者,可在医生指导下配合中药治疗,减少西药剂量及副作用(如干咳、下肢水肿等)。

- 体质调理,预防进展:通过调理肝、脾、肾功能,改善痰湿、血瘀等病理产物,降低心脑血管并发症风险。

注意事项

- 辨证论治是核心:高血压证型复杂,需由专业中医师辨证后用药,不可自行套用方剂(如肝阳上亢者误用温补药可能加重病情)。

- 中西医结合,不可替代:中重度高血压或合并心、脑、肾靶器官损害者,需在服用西药基础上配合中医治疗,不可盲目停用西药。

- 生活方式干预为基础:中医强调“药食同源”,患者应低盐饮食,多吃芹菜、山楂、菊花等平肝降压食物;避免熬夜、情绪激动,适当练习太极拳、八段锦等以调和气血。

相关问答FAQs

Q1:中医治疗高血压能彻底停用西药吗?

A:不能完全停用,中医治疗高血压的优势在于辅助调理和改善症状,但对于中重度高血压(如收缩压≥160mmHg和/或舒张压≥100mmHg)或已出现靶器官损害的患者,西药(如钙通道阻滞剂、ACEI/ARB类)仍是控制血压的核心,需在医生指导下,根据血压监测结果逐步调整西药剂量,同时结合中医治疗,实现“减西药、稳疗效”的目标。

Q2:所有高血压患者都适合中医调理吗?

A:并非所有患者都适合,中医调理需排除继发性高血压(如肾动脉狭窄、嗜铬细胞瘤等),需先通过现代医学检查明确病因,孕妇、体质虚弱者或对中药过敏者需谨慎,应在专业医师评估后选择安全的治疗方案,中医调理更适合原发性高血压且以“眩晕”“头痛”为主要表现者,尤其对肝阳上亢、痰湿中阻等证型效果显著。