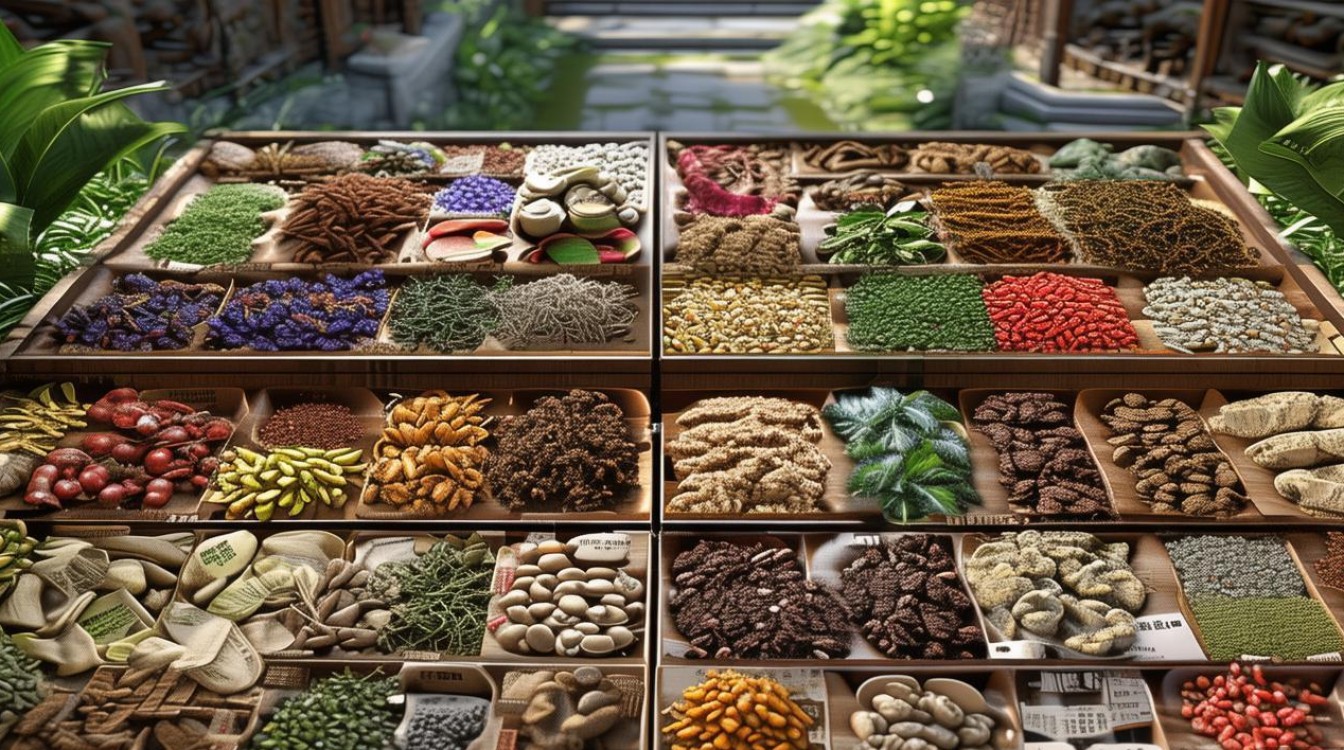

中国中草药是中华民族在与疾病长期斗争中积累的宝贵财富,其名字体系融合了自然观察、文化寓意、医学实践等多重智慧,堪称一部“活的文化词典”,从《神农本草经》记载的365种药物,到《本草纲目》收录的1892种,再到现代《中华本草》收载的8980余味,中草药的名字不仅是对物种的标识,更承载着古人对药物形态、性味、功效、生长环境的深刻理解,以及“天人合一”的哲学思想,这些名字或朴实如“甘草”,或雅致如“忍冬”,或神秘如“何首乌”,共同构成了中医药文化独特的符号系统。

中草药名字的来源,首先源于对自然形态的直观描摹,古人观察药物的生长姿态、颜色、质地等特征,赋予其形象化的名称。“金银花”,因初开时花色洁白如银,后转为金黄似金,故名;“板蓝根”,其根茎呈板状,断面皮部蓝褐色,故得此名;“牛膝”,茎节膨大似牛膝,古人便以“牛膝”称之,这类名字通俗易懂,让人望名知性,体现了“取象比类”的认知方式,名字源于药物的功效作用,这是中草药命名的重要原则。“益母草”,因能治疗妇科疾病、有益于母体而得名;“决明子”,其种子有清肝明目之效,形似小豆而光滑,如能“决断”眼目之疾;“续断”,因能接骨续筋、治疗筋骨损伤而得名,这些名字直接点明药物的主治范围,体现了中医“治未病”和“对症下药”的实践智慧,生长环境也是命名的灵感来源之一。“石斛”,多附生于岩石或树干上,喜温暖湿润环境,茎似金钗,故又名“金钗石斛”;“沙参”,常生长于沙质土壤或山坡草丛中,其根肉质洁白,如参而力稍弱,故名“沙参”;“泽泻”,生长于沼泽水边,叶如车前,其块茎可“泻”水湿,故名,这类名字暗含药物的生长习性,也提示了其采集和炮制的注意事项。

中草药的名字还蕴含着丰富的文化典故和民间传说。“何首乌”,相传唐代顺州南河村何田儿,年五十八无子,常服一种块根,年百余岁,生子名首乌,故将此药命名为“何首乌”;“使君子”,为使科植物,其果实可驱蛔虫,相传为五代时潘州郭使君常用之治小儿病,故得名;“当归”,原名“干归”,因能“当归”(回归)而调经补血,古人取其“应当回归”之意,改名“当归”,这些故事让药物名字充满人文温度,也通过口耳相传强化了药物的记忆点,中草药的名字体系还体现了古人对药物性味的认知。“苦参”,味极苦,以味命名;“甘菊”,味甘,故名;“辛夷”,花苞形毛笔头,气味辛香,故又名“木笔花”,还有以采收季节命名的,如“半夏”,因夏季过半时成熟;“冬虫夏草”,冬为虫、夏为草,因寄生蝙蝠蛾幼虫,在冬季菌丝侵入虫体,夏季从幼虫头部长出子座而得名。

为更直观地展示中草药名字与特性的关联,以下列举部分代表性中草药及其命名逻辑:

| 中草药名称 | 类别(按药用部位) | 主要功效 | 名字由来/备注 |

|---|---|---|---|

| 人参 | 根 | 大补元气,复脉固脱 | 根形如人,含“人参”之气,故名“人参” |

| 黄芪 | 根 | 补气升阳,固表止汗 | 色黄,为补气之长,“芪”通“耆”,意为长者 |

| 金银花 | 花 | 清热解毒,疏散风热 | 花初开白色,后变黄色,故名“金银花” |

| 甘草 | 根及根茎 | 补脾益气,清热解毒 | 味极甜,有“国老”之称,调和诸药,故名“甘草” |

| 当归 | 根 | 补血活血,调经止痛 | 取“应当回归”之意,调经补血,故名“当归” |

| 枸杞 | 果实 | 滋补肝肾,益精明目 | 古称“苟杞”,果实色红如枸杞,故名 |

| 菊花 | 头状花序 | 疏散风热,平肝明目 | 古称“鞠华”,“鞠”为圆,“华”为花,花形圆整 |

| 丹参 | 根及根茎 | 活血祛瘀,通经止痛 | 根皮丹红,主入血分,故名“丹参” |

| 柴胡 | 根 | 疏散退热,疏肝解郁 | 苦、辛,微寒,如柴之性升散,故名“柴胡” |

| 白芍 | 根 | 养血调经,柔肝止痛 | 色白,主入肝经,故名“白芍” |

中草药名字的复杂性还体现在同名异物、异名同物现象上,白头翁”,既是一种毛茛科植物(白头翁),其根可清热解毒、凉血止痢;也指一种鸟类(白头鹎),古人误以为该鸟“至老头部毛白”,故将同名药物赋予鸟类,导致混淆,再如“贝母”,有川贝母(百合科植物)和浙贝母(百合科植物)之分,虽同名,但川贝母偏于润肺止咳,浙贝母偏于清热化痰,需通过产地和形态区分,这类现象提示我们,学习中草药需结合药用基源、性味功效综合判断,避免因名字混淆而误用。

中草药名字体系是中医药文化的微观载体,每一个名字都是古人与自然对话的结晶,是医学经验与文化想象的结合,它们不仅帮助后人识别药物,更传递着“道法自然”“以人为本”的哲学思想,在当代,随着中医药走向世界,这些名字也成为了跨文化交流的桥梁——当“Ginseng”(人参)、“Licorice”(甘草)被国际社会熟知时,背后是中国传统智慧对全球健康事业的贡献,理解中草药名字,就是理解中医药文化的基因,也是打开中华文明宝库的一把钥匙。

FAQs

Q1:为什么很多中草药名字带“草”字?

A:古代将药物分为“草、木、石、虫、兽”等类,“草”泛指草本植物药,是早期药物的主要来源,因草本植物生长周期短、分布广、易采集,成为古人防治疾病的首选,故以“草”字泛称药物,后逐渐形成习惯,甘草”“黄连”“薄荷”等,虽均为草本,但“草”字已成为药物分类的泛称,而非特指形态。

Q2:中草药名字容易混淆吗?如何区分?

A:中草药名字确实存在同名异物、异名同物的情况,需通过以下方法区分:一是查阅权威典籍,如《中国药典》《中华本草》,明确药用基源(植物、动物、矿物);二是结合形态特征,如“北沙参”为伞形科珊瑚菜根,根细长、质坚;“南沙参”为桔梗科沙参根,根粗短、质松;三是参考性味功效,如“木通”与“川木通”,前者为毛茛科植物,利尿通淋;后者为木通科植物,同样利尿通淋,但来源不同,临床需根据病情选择。