骨碎补是传统中医药中常用的补益肝肾、强骨续伤药材,其药材图片特征是鉴别真伪、确保质量的重要依据,骨碎补为水龙骨科植物槲蕨Drynaria roosii Nakai的干燥根茎,主产于四川、浙江、福建、湖北等地,别名申姜、毛姜、碎补等,以下从来源、性状特征、图片要点、功效应用及鉴别方法等方面详细介绍,并结合表格归纳关键鉴别特征,帮助读者准确识别骨碎补药材图片。

骨碎补的来源与植物形态

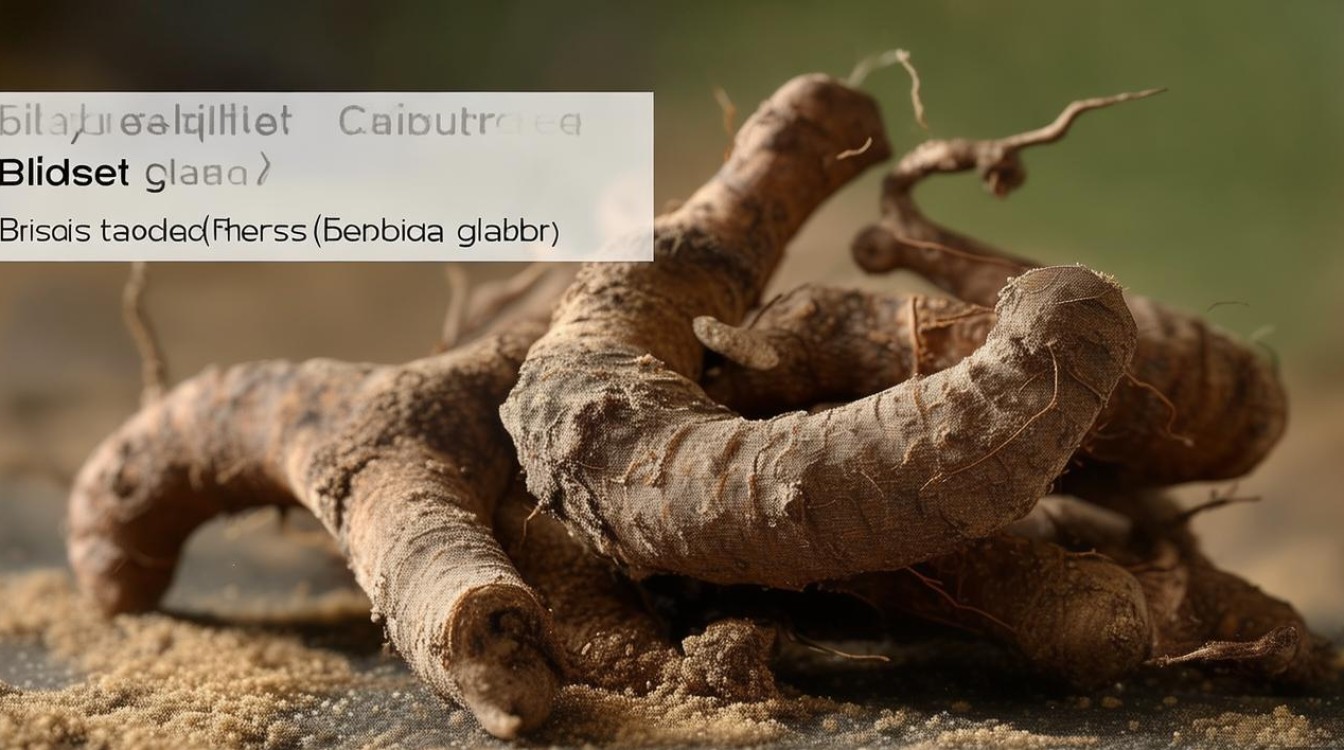

骨碎补的原植物槲蕨为多年生附生蕨类,根茎粗壮,肉质,密被棕色鳞片;叶二型,基生叶不育,阔三角形,红棕色,干枯后残留;能育叶革质,矩圆形,一回羽状,羽片互生,边缘浅波状,叶脉网状,其干燥根茎入药,全年可采,采后去泥沙、晒干或蒸后晒干,即为药材“骨碎补”。

骨碎补药材性状特征与图片要点

骨碎补药材的图片特征需从整体形态、表面、断面及气味等方面综合观察,具体如下:

整体形态

药材呈扁平长条状或略扭曲的圆柱形,多分枝,长5-15cm,直径0.5-1.5cm,整体弯曲或略呈“S”形,偶有单条,顶端常有残留的叶柄基部或鳞片。

表面特征

表面密被棕褐色至暗棕色的鳞片,鳞片呈盾状或覆瓦状排列,边缘有流苏状棕色毛绒(长约1-2mm),部分鳞片脱落后露出红棕色或暗棕色的内皮,可见圆形或椭圆形的叶柄痕,直径约0.5-1cm。

断面特征

质硬而脆,易折断,断面红棕色或暗棕色,呈颗粒状,断面可见黄色点状维管束,排成环状(皮层与中柱间),内皮层明显,中心有髓部(部分药材髓部不明显)。

气味

气微,味淡、微涩,嚼之有黏性。

为便于快速识别,以下表格归纳骨碎补药材图片中的关键特征:

| 部位 | 形态特征 | 图片要点 |

|---|---|---|

| 整体形态 | 扁平长条状,弯曲或分枝,长5-15cm,直径0.5-1.5cm | 观察是否呈条状、有无分枝,顶端是否有叶柄残留 |

| 表面 | 密被棕褐色鳞片,盾状排列,边缘有流苏状毛绒;鳞片脱落后露出红棕色内皮,见叶柄痕 | 鳞片颜色、毛绒特征,脱落后内皮的光泽度及叶柄痕的形状(圆形/椭圆形) |

| 断面 | 红棕色或暗棕色,颗粒状;黄色维管束点状环列,内皮层明显 | 维管束排列是否呈环状,断面有无黏性,髓部是否清晰 |

| 气味 | 气微,味淡、微涩,嚼之有黏性 | 图片中可结合实物描述,注意区分硫磺熏蒸品的刺鼻气味 |

骨碎补的功效与应用

骨碎补性味苦,温;归肾、肝经,具有补肾强骨、续伤止痛的功效,临床主要用于:

- 肾虚诸证:腰膝酸痛、耳鸣耳聋、牙齿松动(常配伍熟地、山茱萸等);

- 伤科疾病:跌扑闪挫、筋骨折伤(可研末外敷或内服,如“骨碎补散”);

- 外用:斑秃、白癜风(取骨碎补酒浸后涂擦)。

现代药理研究表明,骨碎补含柚皮苷、骨碎补总黄酮、淀粉等成分,具有促进骨愈合、抗骨质疏松、改善牙槽骨吸收、抑制炎症等作用,其药材图片中若见断面颗粒饱满、颜色自然,常提示有效成分含量较高。

骨碎补的鉴别要点(与伪品区分)

市场上骨碎补的伪品主要有同属植物中华槲蕨、崖姜蕨的根茎,或经硫磺熏蒸的劣质品,可通过图片特征区分:

- 真品:鳞片边缘流苏状毛绒明显,断面维管束点状环列,味淡微涩有黏性;

- 伪品(如中华槲蕨):鳞片边缘毛绒短而稀疏,断面维管束条状排列,味苦;

- 硫磺熏蒸品:表面颜色过白或黄白色,断面灰黄色,有刺鼻硫磺味,图片中可见异常光泽。

骨碎补药材图片的获取与注意事项

观察骨碎补药材图片时,建议通过正规渠道获取:

- 专业书籍:《中国药典》2020年版一部附有骨碎补药材图,标注了关键性状特征;

- 可靠数据库:中国植物图像库(PPBC)、中药材图像数据库(TCM)提供高清实物图及显微特征图;

- 药材市场:选购时结合实物观察,注意鳞片、断面等细节,避免购买硫磺熏蒸或掺伪品。

相关问答FAQs

Q1:骨碎补药材图片中如何区分真品和硫磺熏蒸品?

A:真品骨碎补表面呈棕褐色至暗棕色,鳞片自然,断面红棕色,味淡微涩有黏性;硫磺熏蒸品表面颜色异常发白或黄白色,断面灰黄色,有刺鼻硫磺气味,图片中可见表面光泽度过亮,鳞片易脱落,选购时需注意观察颜色自然度和气味,避免购买劣质品。

Q2:骨碎补的图片特征中,横切面和纵切面有何区别?

A:横切面呈类圆形或椭圆形,可见黄色维管束点状排成环状(皮层与中柱间),内皮层明显,中心髓部呈淡黄色或无;纵切面呈长条形,维管束纵向排列呈条状,鳞片脱落后可见纵向纹理,内皮层呈线状,图片中可通过纹理方向和维管束排列形态区分两者,横切面重点观察环状维管束,纵切面则关注纵向纹理。