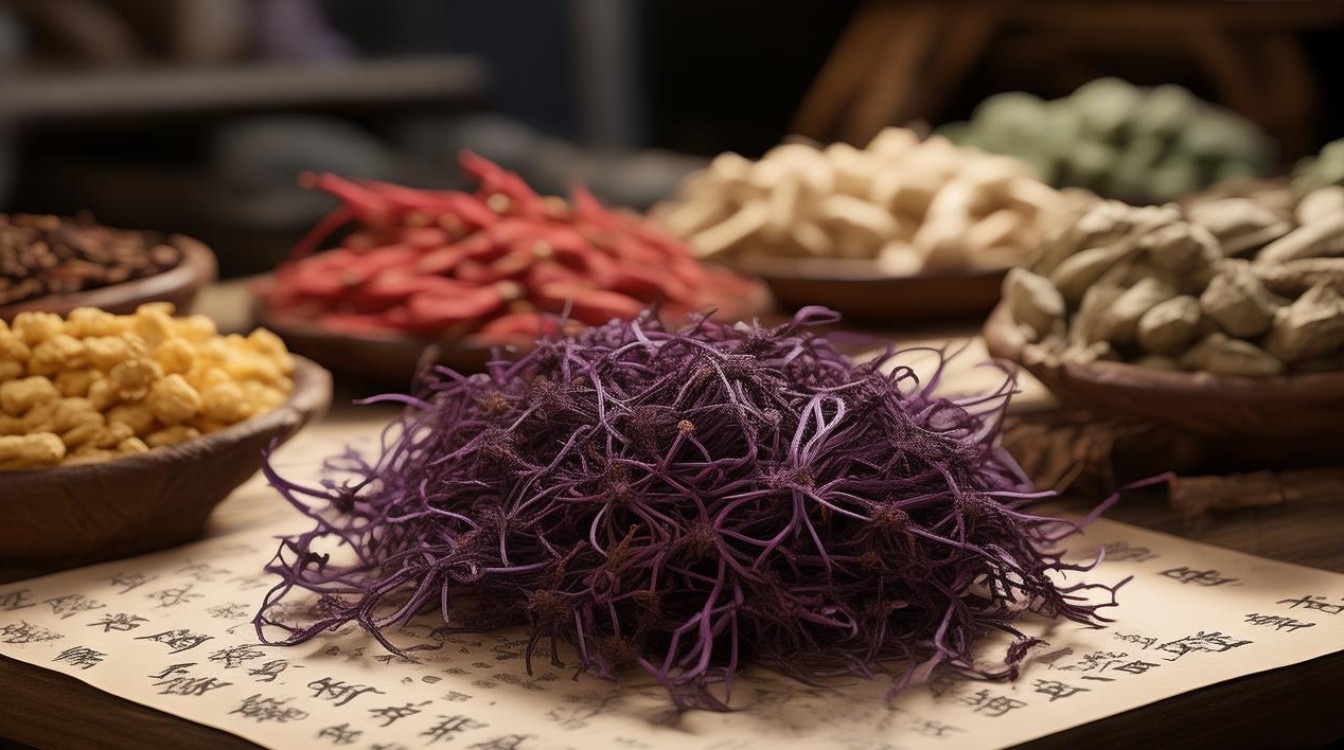

药材作为中医药体系的物质基础,其品质直接影响临床疗效与用药安全,在药材的种植、采收、加工、储存及运输等全生命周期中,“智蚀”现象是导致药材品质劣变的关键因素之一,所谓“智蚀”,并非传统意义上的虫蛀或霉变,而是指药材在多因素协同作用下,因内部活性成分的动态变化与外部环境条件的复杂交互,发生的渐进性、隐蔽性品质损耗,这种损耗具有“智能性”特征——初期难以通过肉眼察觉,却会随着时间推移导致有效成分降解、药效降低,甚至产生有害物质,对中药材产业造成潜在威胁。

“智蚀”的成因与作用机制

“智蚀”的发生是药材自身特性与外部环境共同作用的结果,涉及物理、化学及生物多重过程的动态平衡。

环境因素:温湿度的“隐形推手”

环境温湿度是引发“智蚀”的核心诱因,药材中的水分含量直接影响其稳定性:当环境湿度高于药材平衡水分时,药材会吸湿,导致水分活度升高,激活药材内部酶(如淀粉酶、蛋白酶)的活性,加速成分分解;高湿度为微生物(霉菌、细菌)滋生提供条件,微生物代谢产物会进一步破坏药材结构,黄芪在储存湿度超过70%时,其多糖类成分会被微生物分解为单糖,导致药效物质基础流失,高温则会加速药材中挥发油、酚类等成分的氧化反应,如当归中的阿魏酸在高温下易发生异构化,降低活血功效;薄荷脑在30℃以上易升华,导致辛凉解表成分含量骤降。

药材自身特性:成分与结构的“内因”

药材的化学成分与组织结构决定其抗“智蚀”能力,含糖类、油脂类成分的药材(如枸杞、杏仁)更易发生“酶解型智蚀”——内部淀粉酶或脂肪酶在适宜温湿度下激活,分解糖类为有机酸(导致酸败)、油脂为游离脂肪酸(导致哈败),而含苷类、生物碱类成分的药材(如人参、黄连),则在光照、氧气作用下易发生“氧化型智蚀”:如人参皂苷在光照下发生光解,生成次生苷,抗疲劳活性降低;黄连中的小檗碱氧化为黄连红,抑菌效果下降,药材的质地(疏松或致密)也影响“智蚀”速度:疏松结构(如菊花)易吸附空气中的水分和污染物,加速劣变;致密结构(如三七)则相对抗蚀,但切片后因暴露面积增大,“智蚀”风险显著增加。

人为因素:管理技术的“关键变量”

不当的采收、加工与储存技术会加剧“智蚀”,采收期过早(如未成熟的金银花),绿原酸等活性成分积累不足,后期储存中更易降解;干燥温度过高(如超过60℃烘干甘草),会导致甘草酸分解,同时高温使药材内部水分快速迁移至表面,形成“硬壳”,阻碍内部水分继续蒸发,残留水分成为“智蚀”隐患,储存过程中,若将不同性质的药材混存(如将含挥发油的薄荷与易吸湿的枸杞同放),薄荷挥发的芳香烃会加速枸杞油脂氧化,引发交叉“智蚀”,运输过程中的颠簸、堆放过高导致压实,也会加速药材成分的物理与化学变化。

常见药材“智蚀”类型及表现

不同药材因成分差异,“智蚀”表现各异,以下为典型药材的“智蚀”特征对比:

| 药材名称 | 主要易蚀成分 | “智蚀”类型 | 典型表现 |

|---|---|---|---|

| 当归 | 挥发油(藁本内酯)、阿魏酸 | 氧化型、霉变型 | 气味变淡(挥发油氧化),断面颜色变深(阿魏酸聚合),表面出现霉斑(湿度>75%) |

| 枸杞 | 多糖、类胡萝卜素 | 霉变型、酶解型 | 表面发黏(多糖吸湿滋生酵母菌),颜色变暗(类胡萝卜素氧化),甜味降低(糖分分解为有机酸) |

| 人参 | 人参皂苷、挥发油 | 氧化型、酶解型 | 重量减轻(挥发油升华),断面出现“油斑”(皂苷与脂类物质氧化聚合),有效成分含量下降30%-50% |

| 金银花 | 绿原酸、挥发油 | 氧化型、变色型 | 花朵由白色/黄色变为棕色(绿原酸氧化聚合),香气散失(挥发油挥发),绿原酸含量下降40%以上 |

| 杏仁 | 脂肪油、苦杏仁苷 | 酸败型、酶解型 | 有“哈喇味”(油脂氧化酸败),苦杏仁苷在酶作用下分解为氢氰酸(毒性增加),失去止咳功效 |

“智蚀”防控技术与实践

针对“智蚀”的多因素特性,需结合传统经验与现代技术,构建“预防为主、监测为辅、及时干预”的全链条防控体系。

传统防控技术的优化

传统干燥与储存方法仍是基础,干燥方面,采用“低温干燥+分段控湿”技术:如甘草先在40℃下预干燥至含水量15%,再降至25℃干燥至10%以下,既保留甘草酸,又避免高温降解,储存时,根据药材特性分类存放:含挥发油类(如薄荷)用陶缸密封,隔绝氧气与光线;含糖类(如枸杞)用真空包装,控制水分活度在0.6以下;贵重药材(如人参)采用“石灰缸吸湿法”,定期更换干燥剂,定期翻晒、通风(每月1-2次,每次4-6小时)可降低环境湿度,抑制微生物活性。

现代智能技术的应用

现代科技为“智蚀”防控提供了精准手段,气调储存技术通过充入氮气或二氧化碳,将储存环境氧气浓度控制在5%以下,可显著抑制油脂类药材(如杏仁)的氧化酸败,延长保质期2-3倍,近红外光谱(NIR)技术可实现药材有效成分的快速无损检测,通过建立成分-“智蚀”程度预测模型,在入库时筛选易蚀药材,提前干预,物联网(IoT)智能药库通过温湿度传感器、气体传感器实时监测环境参数,当湿度超过阈值时自动启动除湿设备,或通过APP向管理人员发送预警,将“智蚀”风险消灭在萌芽状态。

“智蚀”防控的意义

“智蚀”防控不仅是保障药材质量的“生命线”,更是推动中药材产业高质量发展的关键,从临床角度看,有效成分保留完整的药材能确保疗效,避免因药效不足导致的治疗失败;从产业角度看,减少“智蚀”损耗可降低药材废弃率(据统计,传统储存下药材年均损耗率达15%-20%),提升经济效益;从国际视角看,规范的“智蚀”防控体系有助于中药材通过国际质量认证,提升全球市场竞争力,随着人工智能、大数据技术与药材储存的结合,“智蚀”防控将向“预测-预警-干预”的智能化模式升级,为中医药传承创新提供坚实的物质保障。

相关问答FAQs

Q1:如何通过简单方法初步判断药材是否发生“智蚀”?

A:可通过“看、闻、摸、尝”四步法初步判断:看颜色是否异常(如枸杞变暗、金银花发黑)、闻气味是否改变(如当归无香气、杏仁有哈喇味)、摸表面是否发黏或干燥易碎(如枸杞发黏、菊花易碎)、尝味道是否变淡或发酸(如黄芪甜味减弱、甘草发酸),若出现以上任一表现,需进一步检测有效成分含量,确认是否发生“智蚀”。

Q2:智能监测系统在“智蚀”防控中具体如何应用?

A:智能监测系统通过在药库内部署温湿度传感器(精度±0.5℃、±2%RH)、氧气传感器(精度±0.5%)、挥发性有机物(VOC)传感器,实时采集环境数据并上传至云平台,平台内置机器学习算法,结合不同药材的“智蚀”动力学模型,可预测未来7-15天的“智蚀”风险等级(低、中、高),当风险达“中”级时,系统自动启动除湿机或通风设备;达“高”级时,发送短信预警至管理人员,并推荐干预措施(如调整堆码方式、启动气调系统),某智能药库对人参的监测显示,当湿度持续3天高于65%时,系统预测皂苷含量将在10天内下降15%,立即提示管理人员进行真空密封处理,有效避免了“智蚀”损失。