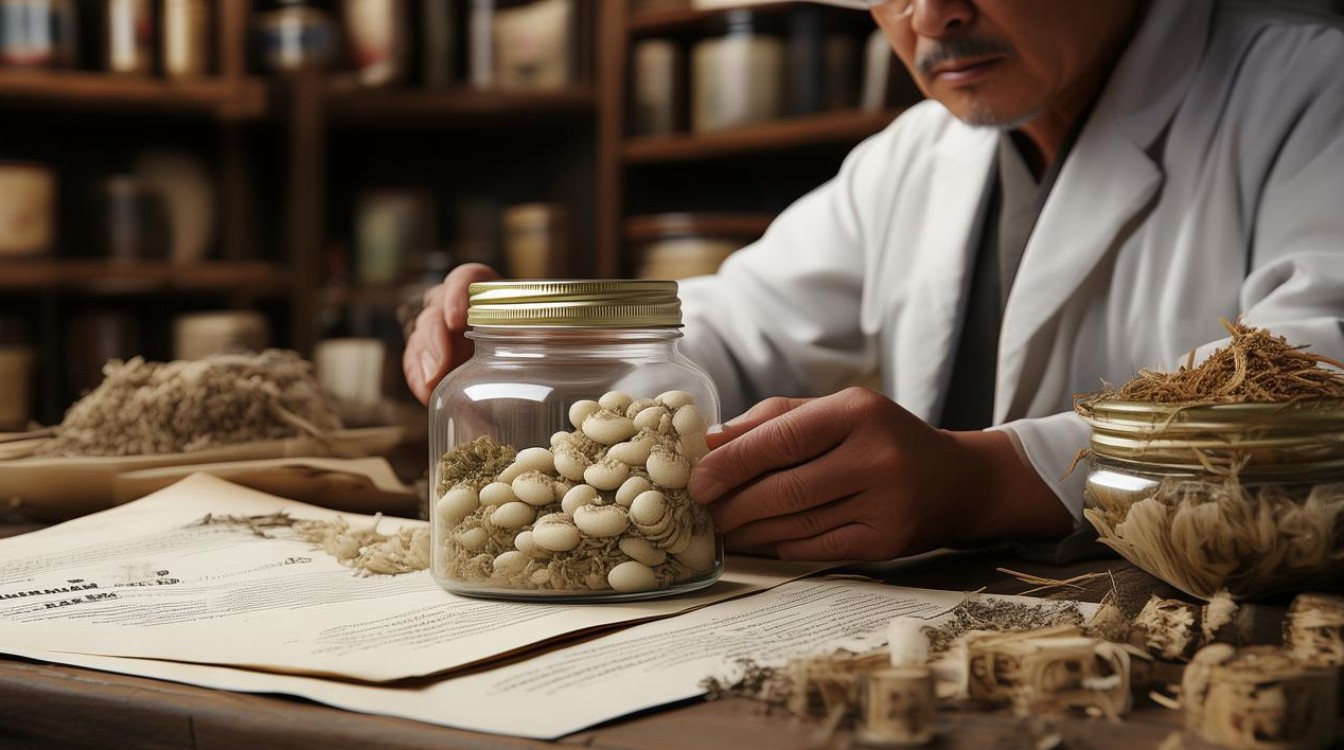

茯苓为多孔菌科真菌茯苓的干燥菌核,是临床常用的利水渗湿药,其药性特点与应用历史悠久,历代医籍多有记载,现从性味归经、功效应用、用法用量及使用注意等方面详细阐述。

茯苓性甘、淡,平;归心、脾、肾经,其“甘”能补,“淡”能渗,药性平和,既可祛邪,又能扶正,被誉为“四时神药”。《神农本草经》言其“主胸胁逆气,忧恚惊邪,悸心下结痛,寒热烦满,咳逆,口焦舌干,利小便”,《本草纲目》则称其“利小便,伐肾邪,开腠理,调脏气,伐肾邪,长阴,益气力,保神守中”,体现了其利水渗湿、健脾宁心、安神益智的多重功效。

功效与应用

-

利水渗湿:茯苓味淡,淡能渗湿,性平而不伤正气,为利水渗湿之要药,凡水湿内停所致的水肿、小便不利,无论寒热虚实,皆可配伍使用,如治阳虚水肿,常配附子、白术,如《伤寒论》真武汤;治湿热淋证,配滑石、车前子;治脾虚湿盛之泄泻,配党参、白术,如《和剂局方》参苓白术散,其利水作用温和,不伤阴液,故对阴虚水肿者,亦可与滋阴药同用,如配阿胶、地黄。

-

健脾补中:茯苓甘能补脾,归脾经,能健脾益气,治疗脾虚诸证,脾主运化,脾虚则运化失职,易生湿邪,茯苓既能健脾以助运化,又能渗湿以除邪,标本兼顾,常用于脾虚食少、便溏、倦怠乏力,配人参、白术,如《太平惠民和剂局方》四君子汤;治脾虚湿盛带下,配山药、薏苡仁,现代研究亦证实,茯苓多糖可增强肠道功能,促进消化液分泌,改善脾虚症状。

-

宁心安神:茯苓归心经,能养心安神,治疗心神不宁、惊悸失眠等证,心主神明,脾为气血生化之源,脾虚气血不足,或水湿内停扰心,均可致心神不安,茯苓通过健脾以养心,利湿以宁神,如治心脾两虚之惊悸失眠,配人参、当归、酸枣仁,如《济生方》归脾汤;治水气凌心之心悸,配桂枝、白术,如《金匮要略》苓桂术甘汤。

用法用量与使用注意

茯苓内服煎汤,常用量为10-15g;亦可入丸散,或煮粥食,利水渗湿宜生用,健脾宁心宜炒用(如土炒茯苓、麸炒茯苓),使用时需注意:茯苓利水,故阴虚而无湿热、气虚下陷者慎用,以免加重耗气伤阴;虚寒精滑者不宜单用,现代药理研究表明,茯苓含茯苓多糖、三萜类成分,有利尿、调节免疫、保肝、抗肿瘤等作用,但其药性平和,长期服用需在医师指导下进行,避免过量导致电解质紊乱。

茯苓药性要点简表

| 项目 | |

|---|---|

| 性味归经 | 甘、淡,平;归心、脾、肾经 |

| 核心功效 | 利水渗湿、健脾宁心 |

| 主要应用 | 水肿、小便不利;脾虚食少、便溏;心悸、失眠、健忘 |

| 常用配伍 | 利水:配白术、泽泻;健脾:配人参、山药;安神:配酸枣仁、远志 |

| 用法用量 | 煎汤10-15g,生用利水,炒用健脾 |

相关问答FAQs

Q1:茯苓与土茯苓有何区别?

A:茯苓与土茯苓名称相似,但来源、功效不同,茯苓为多孔菌科真菌茯苓的菌核,性甘淡平,功偏利水渗湿、健脾宁心,常用于水肿、脾虚、失眠;土茯苓为百合科植物光叶菝葜的根茎,性甘平,归肝、胃经,功偏解毒、除湿、通利关节,常用于梅毒、湿热疮毒、肢体拘挛,二者不可混用。

Q2:长期服用茯苓会有副作用吗?

A:茯苓药性平和,短期服用安全性较高,但长期过量服用可能因利水作用过强导致耗气伤阴,出现乏力、口干、头晕等不适,阴虚体质(如手足心热、盗汗)者慎用,气虚下陷(如脱肛、子宫脱垂)者不宜单用,建议在医师指导下辨证使用,避免长期大剂量服用。