鬼见愁是民间对多种具有特殊功效或形态特征的中草药的俗称,其中最常被指代的是菊科斑鸠菊属植物苦地胆(Elephantopus scaber),又名地胆草、磨地胆、土公英等,是传统中医中常用的清热解毒、利湿消肿类药材,其名称“鬼见愁”多源于民间对其功效的敬畏——相传该药能治疗恶疮肿毒、蛇虫咬伤等“邪气”所致之症,连“鬼”见了都发愁,故得此名,以下从植物形态、性味归经、功效主治、用法用量、现代研究等方面详细介绍鬼见愁(以苦地胆为例)。

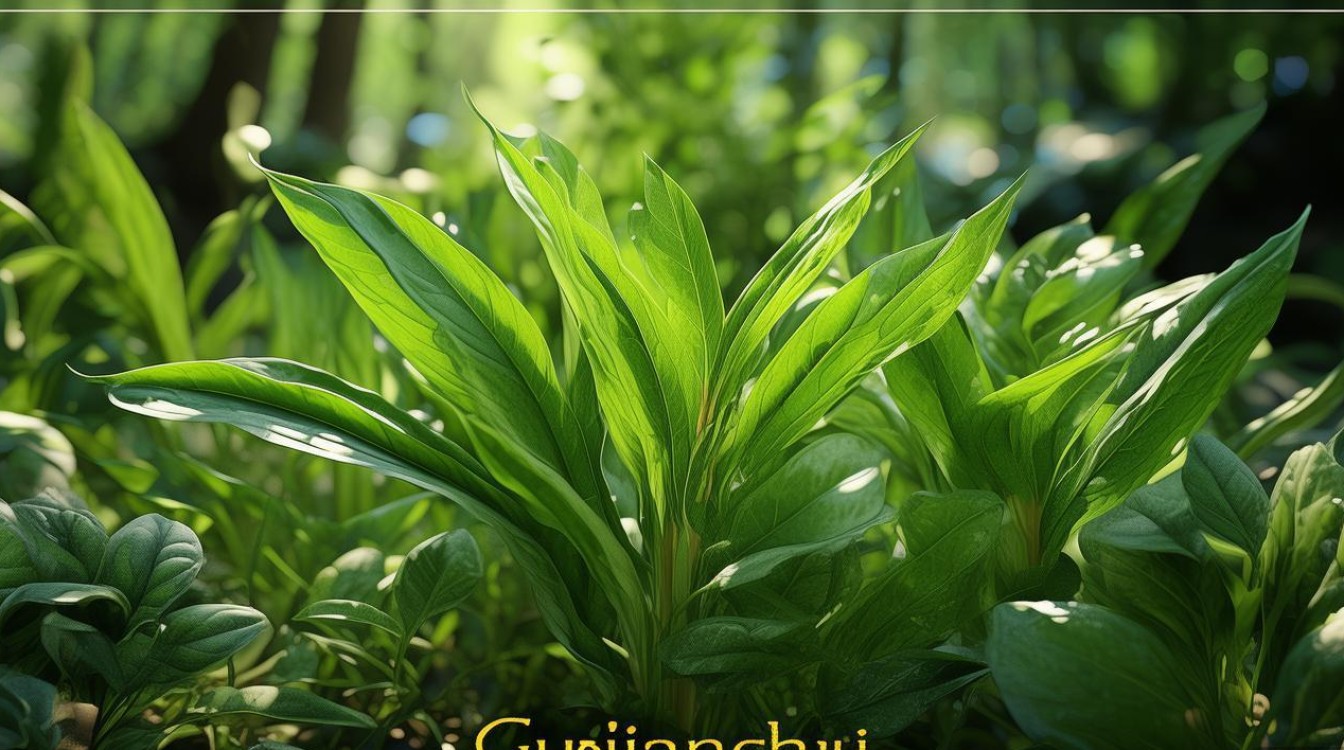

植物形态特征

苦地胆为多年生草本植物,高20-50cm,全株被白色粗毛,根茎短粗,须根多数,细长而弯曲,外表黄棕色,断面白色,有苦味,茎直立,常丛生,基部略带紫色,具细纵棱,叶多基生,莲座状排列,叶片长圆状披针形或倒披针形,长10-20cm,宽2-5cm,先端钝尖或渐尖,基部渐狭下延成翅状叶柄,边缘具疏锯齿或全缘,两面被毛;茎生叶少,较小,无柄,头状花序多数,在枝端密集成伞房状花序总梗;总苞圆柱形,长约1cm,总苞片4-5层,外层较小,卵形,内层干膜质,花全部为两性管状花,淡紫色或白色,花冠顶端5裂,瘦果长圆形,长约4mm,冠毛白色,羽状,花期7-9月,果期8-11月,其多生于山坡、路旁、荒地、草丛中,分布于我国华东、中南、西南及福建、台湾、广东、广西等地,喜温暖湿润环境,耐旱、耐贫瘠。

性味归经与功效主治

(一)性味归经

苦地胆性寒,味苦;归肺、肝、肾经,其性寒能清热,味苦能燥湿、泻火,归肺经可清肺热、止咳喘,归肝经能清肝火、解热毒,归肾经可利水湿、退黄疸。

(二)功效主治

- 清热解毒:为治疗热毒炽盛所致诸症的常用药,可用于感冒发热、咽喉肿痛、肺热咳嗽、痈肿疮毒、蛇虫咬伤等,如治咽喉肿痛,常与金银花、连翘、板蓝根配伍;治痈肿疮毒,可捣烂外敷或内服;治蛇虫咬伤,鲜品捣汁内服并外敷患处。

- 利湿退黄:善清利肝胆湿热,用于湿热黄疸(如急性黄疸型肝炎)、湿热泄泻、痢疾、水肿等,如治黄疸,常与茵陈、栀子、大黄同用;治湿热泄泻,可配黄连、木香等。

- 凉血止血:用于血热妄行之咯血、衄血、便血、崩漏等,常与白茅根、侧柏叶、小蓟等凉血止血药同用。

- 止咳平喘:对肺热咳嗽、痰黄黏稠、气喘有较好疗效,可单用或与桑白皮、枇杷叶、浙贝母配伍。

用法用量与使用注意

(一)用法用量

内服:煎汤,9-15g(鲜品30-60g);或研末,每次1.5-3g,外用:适量,捣敷;或煎水洗;或研末调敷。

(二)使用注意

- 脾胃虚寒者慎用:苦地胆性寒,脾胃虚寒(表现为腹痛、腹泻、食欲不振、畏寒肢冷)者服用可能加重症状。

- 孕妇禁用:其性寒凉且活血利湿,孕妇服用可能引起流产。

- 不宜长期过量服用:苦寒易伤脾胃,长期或过量服用可能导致胃寒、便溏等不良反应。

- 过敏体质者慎用:部分人外用可能引起皮肤红肿、瘙痒等过敏反应,应立即停用。

现代研究与临床应用

(一)化学成分

现代研究发现,苦地胆主要含倍半萜内酯类(如地胆草内酯、去氧地胆草内酯)、黄酮类(如芹菜素、木犀草素)、三萜类、生物碱、挥发油及多种微量元素,其中倍半萜内酯和黄酮类化合物是其药理活性的主要物质基础。

(二)药理作用

- 抗炎作用:地胆草内酯等成分能抑制炎症介质释放,减轻炎症反应,对急性炎症(如肿胀、渗出)有显著抑制作用。

- 抗菌抗病毒:对金黄色葡萄球菌、乙型溶血性链球菌、大肠杆菌等有抑制作用;对流感病毒、疱疹病毒等也有一定抑制效果。

- 保肝利胆:能降低肝损伤模型动物的转氨酶,减轻肝细胞变性坏死,促进胆汁分泌,可用于辅助治疗肝炎、胆囊炎。

- 抗肿瘤:研究发现,苦地胆提取物对肝癌、肺癌、胃癌等肿瘤细胞有抑制作用,其机制可能与诱导细胞凋亡、抑制增殖有关。

- 降血糖:黄酮类成分能改善胰岛素抵抗,促进胰岛素分泌,有一定的降血糖作用,可用于糖尿病辅助治疗。

(三)临床应用

现代临床主要用于治疗:

- 上呼吸道感染:苦地胆注射液或口服液用于治疗感冒发热、咽喉肿痛,退热快,症状改善明显。

- 急性黄疸型肝炎:与茵陈、栀子等配伍,可加速黄疸消退,改善肝功能。

- 皮肤感染:外用治疗疖肿、丹毒、带状疱疹等,能清热解毒、消肿止痛。

- 过敏性鼻炎:苦地胆制剂可减轻鼻黏膜充血、水肿,缓解鼻塞、流涕等症状。

文化传说与民间应用

在民间,鬼见愁不仅是药材,还被视为“驱邪避鬼”的“神草”,相传古代南方山林多瘴气,人们易患“恶疾”(如皮肤溃烂、高热不退),被认为是“鬼邪”作祟,后有人发现苦地胆能治愈这些病症,且其味极苦,形态粗犷,便认为其能“克鬼”,称“鬼见愁”,每逢端午,部分地区仍有采挖鬼见愁挂在门上驱邪的习俗。

民间还常用鬼见愁治疗毒蛇咬伤:取鲜品捣烂,取汁内服,渣渣敷于伤口周围,能清热解毒、消肿止痛,为山区常用的急救药。

鬼见愁基本信息表

| 项目 | |

|---|---|

| 学名 | Elephantopus scaber L. |

| 别名 | 苦地胆、地胆草、磨地胆、土公英、白花舌菊、鸡疷癀 |

| 科属 | 菊科斑鸠菊属 |

| 分布 | 我国华东、中南、西南及福建、台湾、广东、广西等地 |

| 生长环境 | 生于山坡、路旁、荒地、草丛,海拔100-1000米 |

| 药用部位 | 全草(根、叶、花均可入药) |

| 采收加工 | 夏秋季采挖,洗净,鲜用或切段晒干 |

鬼见愁功效主治表

| 功效 | 主治病症 |

|---|---|

| 清热解毒 | 感冒发热、咽喉肿痛、肺热咳嗽、痈肿疮毒、蛇虫咬伤、腮腺炎 |

| 利湿退黄 | 湿热黄疸(肝炎)、湿热泄泻、痢疾、水肿、膀胱炎 |

| 凉血止血 | 咯血、衄血、便血、崩漏、外伤出血 |

| 止咳平喘 | 肺热咳嗽、痰黄黏稠、支气管哮喘 |

相关问答FAQs

Q1:鬼见愁有毒吗?使用时需要注意什么?

A1:鬼见愁(苦地胆)在常规用量下毒性较低,但过量服用或长期使用可能引起胃肠道反应(如恶心、呕吐、腹泻),其性寒凉,脾胃虚寒、孕妇及体质虚弱者禁用;外用时需注意观察皮肤反应,过敏者应立即停用,建议在中医师指导下使用,避免自行盲目用药。

Q2:鬼见愁和苦地胆是同一种植物吗?名字里带“鬼”的草药都有毒吗?

A2:通常情况下,民间所说的“鬼见愁”多指菊科植物苦地胆,两者是同一种植物的不同称呼,但需注意,“鬼见愁”作为俗称,在不同地区可能指代其他草药(如大戟科植物大戟的根,又名“鬼愁”),这些草药可能有毒(如大戟有毒,需严格控制用量),使用时需准确鉴别植物种类,避免混淆,最好在专业医师指导下用药,并非所有带“鬼”字的草药都有毒,但多数需谨慎使用。