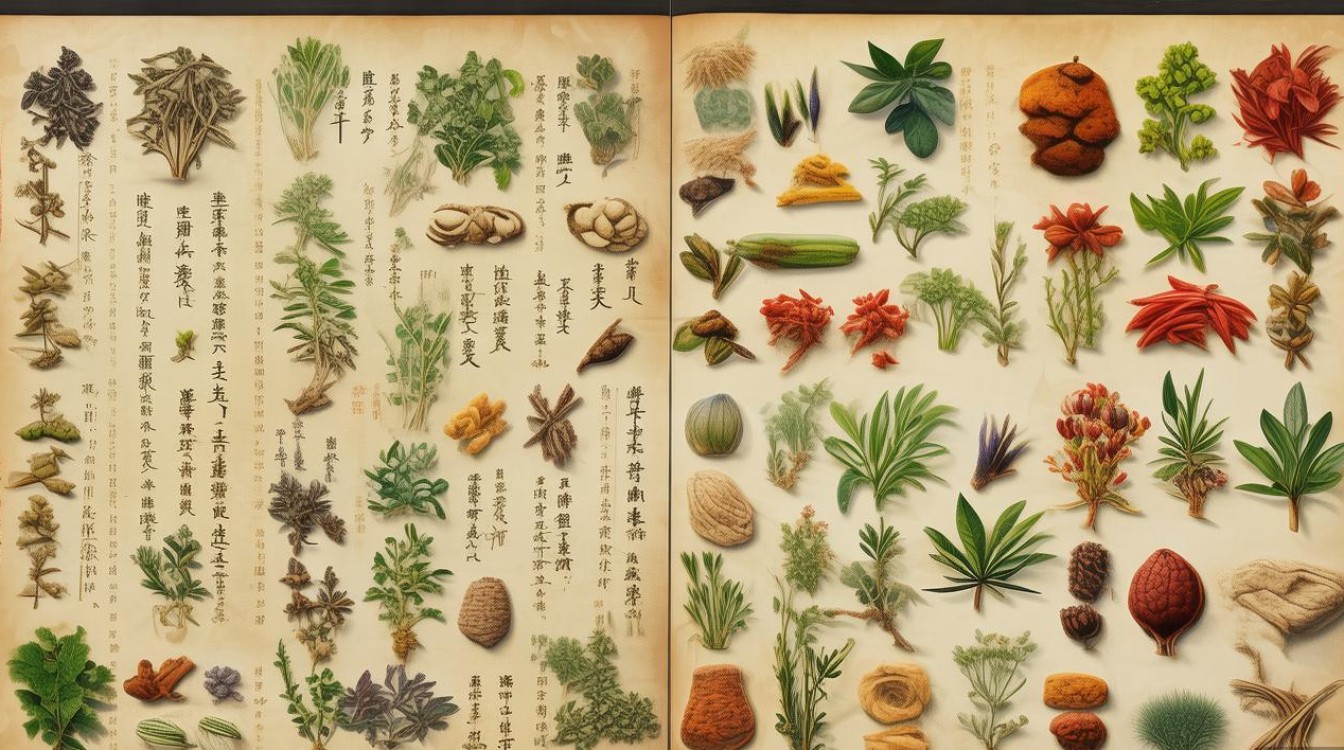

中草药彩图识别是中医药文化传承与日常应用的重要工具,它通过直观的图像帮助人们快速辨识各类草药的形态特征,既满足了养生爱好者的学习需求,也为避免误用提供了基础保障,中草药种类繁多,形态各异,从根、茎、叶到花、果实、种子,每一部分都有独特的识别要点,结合彩图进行对照,能显著提升辨识效率和准确性。

中草药的识别需从多维度入手,首先是药用部位,不同部位的草药在外观、颜色、纹理上差异显著,根部草药如黄芪,根呈圆柱形,表面淡棕黄色,质地坚韧,断面纤维性强,彩图中可清晰观察到其“菊花心”(纹理呈放射状);而黄连则多呈鸡爪状,表面灰褐色,断面皮部红棕色,木部金黄,即“过桥”特征明显,茎部草药如忍冬藤,茎呈长圆柱形,表面棕褐色,有细纵纹,断面黄白色,中心有髓,彩图需突出其节处毛茸和髓部形态,叶部草药如薄荷,茎方形,叶对生,叶片卵形或长圆状卵形,边缘有锯齿,揉搓后有特殊清凉香气,彩图中叶缘的锯齿和叶面的腺点(放大后可见)是关键识别点,花部草药如金银花,初开时白色,后变黄色,故名“金银”,花冠筒状,彩图需展示其开放过程和颜色变化;菊花则因品种不同,花瓣形态各异,如杭菊呈碟形,亳菊呈球形,颜色有黄、白、粉等,彩图需结合花瓣排列和花蕊特征,果实类如枸杞,浆果椭圆形,红色,表面有皱缩,内含多粒种子,彩图中果实的皱缩程度和种子数量是重点;山楂则果实近球形,深红色,表面有淡色小斑点,彩图需突出其果点和果梗长度,种子类如决明子,呈菱状方形,两端各有一凸起的白色种脐,表面有光泽,彩图中种脐的形态和颜色对比明显;酸枣仁则呈扁圆形,表面紫红色或紫褐色,有光泽,一面平坦,中央有隆起的线形种脊,彩图需展示其种脊和种皮纹理。

识别中草药时,形态特征是核心,但生长环境和气味、口感等辅助特征也不可忽视,生长在山区的甘草,根和根茎木质较发达,甜味更浓;而生长在平原的则质地较软,甜味稍淡,薄荷的清凉气味、黄连的苦味、当归的浓郁香气,都是彩图识别之外的补充验证,不同生长阶段的草药形态差异较大,如蒲公英幼苗时叶片贴地生长,开花后花茎直立,形成“一蓬伞”的形态,彩图识别需结合不同时期的图像进行对照,避免混淆。

随着科技发展,中草药彩图识别资源日益丰富,从传统纸质图谱到数字化平台,为学习者提供了便利,传统书籍如《中国药典》彩图版、《中药大辞典》彩图集,以高清图像和详细文字描述为特色,适合系统学习;而数字化工具如“形色”“花伴侣”等APP,通过拍照即可快速识别草药,并附有生境、功效等信息,适合日常即时查询;专业数据库如“中国植物图像库”“药用植物图像数据库”,则整合了科研级图像和分类学信息,适合深度研究,需要注意的是,彩图识别虽便捷,但存在局限性:不同光照、拍摄角度可能导致图像颜色偏差;草药炮制后(如炒制、蜜炙)形态和颜色会发生变化;部分草药存在同名异物现象(如“木通”有川木通和关木通之分),仅凭彩图易出错,因此需结合专业书籍、专家指导或DNA条形码等技术进行综合鉴定。

中草药彩图识别不仅是知识的获取,更是对传统文化的传承,在学习过程中,应注重理论与实践结合,多观察实物,对比彩图,逐步积累经验;同时要树立安全意识,非专业人士切勿仅凭彩图自行采药用药,以免因误用导致健康风险,只有将彩图识别作为辅助工具,结合专业指导和科学验证,才能真正发挥中草药的养生与药用价值,让这一古老智慧在现代生活中焕发新生。

相关问答FAQs

Q1:中草药彩图识别能完全替代专业鉴定吗?

A:不能,中草药彩图识别仅为辅助手段,存在局限性:一是图像可能受拍摄角度、光照影响导致颜色、形态失真;二是部分草药存在同名异物、同物异名现象(如“白头翁”有毛茛科、菊科等多科植物来源),仅凭彩图难以区分;三是草药炮制后(如酒制、醋制)形态和颜色变化大,彩图难以涵盖所有炮制规格,专业鉴定需结合植物分类学特征、显微鉴别、理化检测(如薄层色谱)等方法,由药师或植物分类专家完成,因此彩图识别后仍需咨询专业人士,确保用药安全。

Q2:如何提高中草药彩图识别的准确性?

A:可通过以下方法提升准确性:一是选择权威彩图资源,如《中国药典》彩图版、高校教材《药用植物学》彩图集或专业数据库(如“中国植物图像库”),确保图像清晰、特征标注准确;二是多维度观察,结合形态特征(形状、颜色、纹理)、生长环境(如生于山坡、湿地)、气味(揉搓叶片或根茎闻气味)、口感(如甘草甜、黄连苦)等综合判断,避免仅依赖单一特征;三是学习基础植物学知识,如植物的花、叶、果实器官术语(如“复叶”“伞形花序”),能更精准描述特征;四是利用数字化工具辅助,如APP拍照识别后,对比多个来源的结果,若有疑问通过图像放大功能查看细节(如花瓣的纹理、种脐的形态);五是实地观察,在专业人士指导下采集新鲜样本,与彩图对照,观察不同生长阶段的形态差异,积累实践经验。