川楝子,为楝科植物川楝(Melia toosendan Sieb. et Zucc.)的成熟果实,是中医临床常用的理气药,尤以疏肝泄热、行气止痛见长,始载于《神农本草经》,列为下品,历代医籍多有记载,至今仍广泛应用于中医临床,其性寒,味苦,归肝、小肠、膀胱经,既可行气止痛,又能疏肝泄热,兼有杀虫疗癣之效,常用于治疗肝郁气滞、胁肋胀痛、疝气疼痛、虫积腹痛及头癣等多种病症。

来源与植物形态

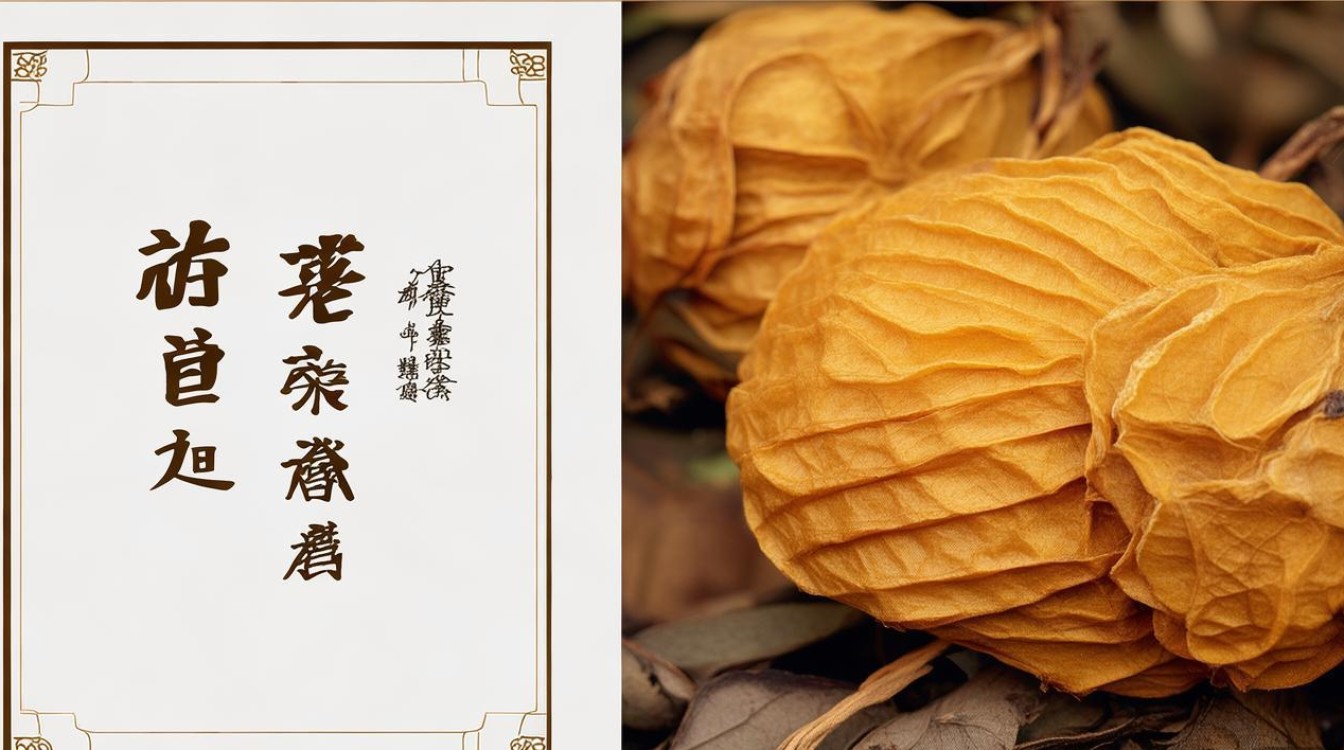

川楝子原植物为落叶乔木,高可达10米以上,树皮灰褐色,老枝有细小皮孔,叶互生,二至三回羽状复叶,小叶卵形或窄卵形,边缘有钝齿,深绿色,无毛,花两性,圆锥花序腋生,花淡紫色,花瓣5枚,雄蕊10枚,花丝合生成筒状,核果椭圆形或近球形,成熟时黄色,果核坚硬,有6-8条纵棱,花期3-4月,果期9-10月,主产于四川、云南、贵州、甘肃等地,以四川产者质佳,故名“川楝子”,秋季果实成熟时采摘,晒干或低温干燥,除去杂质,用时打碎。

性味归经与功效主治

川楝子性寒,味苦,有小毒;归肝、小肠、膀胱经,其核心功效为疏肝泄热、行气止痛、杀虫疗癣。

- 疏肝泄热:川楝子苦寒沉降,能入肝经,疏解肝郁之气,清泄肝经之热,适用于肝郁化火所致的胁肋胀痛、脘腹疼痛、嗳气吞酸、口苦咽干等症,常与柴胡、白芍、香附等配伍,如《景岳全书》中的“金铃子散”(川楝子、延胡索),以增强疏肝泄热、活血止痛之效。

- 行气止痛:其性主下行,能行气导滞,缓解气滞诸痛,不仅用于肝郁胁痛,还可用于疝气疼痛、脘腹疼痛、痛经等,治疗疝气痛常与橘核、荔枝核、小茴香同用,如《医方集解》中的“导气汤”;治疗脘腹冷痛可配高良姜、香附,温中行气止痛。

- 杀虫疗癣:川楝子苦寒有毒,能杀虫止痒,内服可驱杀蛔虫、钩虫等肠道寄生虫,外用可治疗头癣、疥癣等皮肤病,内服杀虫常配使君子、槟榔;外用疗癣可研末用醋或麻油调涂,或煎水洗患处。

化学成分与药理作用

现代研究表明,川楝子的化学成分复杂,主要含以下活性物质:

| 成分类别 | 主要成分举例 |

|---|---|

| 苦楝萜类 | 川楝素(toosendanin)、苦楝子酮(toosendanone)、川楝内酯(toosendanolide)等 |

| 脂肪酸 | 油酸、亚油酸、棕榈酸等 |

| 挥发油 | 主要含柠檬烯、月桂烯等萜类化合物 |

| 生物碱 | 川楝碱(meliatoxine)、异川楝碱等 |

| 其他 | 多糖、黄酮类、有机酸等 |

其药理作用广泛,主要包括:

- 对消化系统的作用:川楝素能促进胃肠平滑肌蠕动,缓解胃肠痉挛;抑制胃酸分泌,保护胃黏膜,抗溃疡;对肝损伤有一定保护作用,能降低转氨酶,减轻肝细胞变性坏死。

- 抗病原微生物作用:川楝素对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、伤寒杆菌等有抑制作用;对多种真菌(如白色念珠菌)有抑制作用;对蛔虫、钩虫、鞭虫等肠道寄生虫有麻痹和杀灭作用。

- 抗炎镇痛作用:川楝子提取物能抑制炎症因子释放,减轻炎症反应;其醇提物具有显著镇痛作用,对热刺激、化学刺激引起的疼痛有缓解效果。

- 其他作用:有一定抗肿瘤活性(如抑制肝癌、胃癌细胞增殖);调节免疫功能;降血糖等。

临床应用与配伍

川楝子在临床应用中需根据病症配伍,以提高疗效:

- 肝郁气滞胁痛:常与柴胡、白芍、当归、香附配伍,疏肝理气、柔肝止痛,如“柴胡疏肝散”加减。

- 疝气疼痛:配橘核、荔枝核、吴茱萸、小茴香,行气散寒、止痛,如“天台乌药散”加减。

- 虫积腹痛:配使君子、槟榔、雷丸,驱杀虫体,如“肥儿丸”加减。

- 头癣、疥癣:研末,用醋浸泡后外涂,或煎水洗患处,杀虫止痒。

- 脘腹冷痛:配高良姜、香附、干姜,温中行气止痛,如“良附丸”加减。

炮制方法与饮片规格

川楝子的炮制方法不同,功效有所侧重,临床需辨证选用:

| 炮制方法 | 炮制工艺 | 功效特点 | 注意事项 |

|---|---|---|---|

| 生川楝子 | 除去杂质,洗净,干燥,用时打碎 | 以行气、杀虫力强,多用于肝郁气滞、虫积腹痛 | 苦寒之性较峻,易伤脾胃,脾胃虚者慎用 |

| 炒川楝子 | 取净川楝子,用文火炒至表面深黄色,有焦香气 | 炒后苦寒之性缓和,行气止痛作用增强,多用于胁痛、疝气疼痛 | 火候不宜过大,以免焦糊,降低药效 |

| 盐川楝子 | 取净川楝子,用盐水拌匀,闷透,文火炒至干,取出放凉 | 盐制引药入肾,增强疗疝止痛之效,多用于疝气疼痛、腰膝酸软 | 盐水用量约为川楝子量的2%,拌匀闷透,确保盐分渗透 |

| 麸炒川楝子 | 将麦麸撒入热锅中,待冒烟时加入净川楝子,炒至表面黄色,麸皮呈焦黄色,取出筛去麸皮 | 麸炒可缓和苦寒之性,降低毒性,增强健脾和胃作用,适用于脾胃虚弱者 | 麸用量约为10%,火力宜小,防止烫焦 |

饮片性状:呈类球形或椭圆形,表面棕黄色或深褐色,皱缩,具光泽;果肉松软,黄棕色或灰棕色;果核坚硬,椭圆形,有6-8条纵棱,内含种子1粒,气特异,味酸、苦。

使用注意事项

- 毒性警示:川楝子有小毒,其毒性成分主要为川楝素,过量服用可引起恶心、呕吐、腹痛、腹泻、头晕、乏力等症状,严重者可出现肝肾功能损害、呼吸抑制甚至死亡,内服剂量需控制在3-10g,不宜久服。

- 禁忌人群:脾胃虚寒者禁用,因苦寒易伤脾胃;孕妇慎用,其行气作用可能诱发流产;肝肾功能不全者禁用,以免加重代谢负担。

- 配伍禁忌:不宜与巴豆、牵牛子等峻下药同用,以免损伤正气;不宜与温热药(如附子、干姜)长期大量配伍,以免助热伤阴。

- 外用注意:外用治疗皮肤病时,需观察局部反应,若出现红肿、瘙痒加剧等过敏现象,应立即停用。

相关问答FAQs

问:川楝子和苦楝子有什么区别?两者能混用吗?

答:川楝子与苦楝子虽名称相似,但来源、功效及毒性差异显著,川楝子为楝科植物川楝的果实,主产于四川、云南等地,性寒,味苦,归肝、小肠经,以疏肝泄热、行气止痛为主,毒性较小(小毒);苦楝子为楝科植物苦楝(Milia azedarach L.)的果实,全国广泛分布,性寒,味苦,归肝、脾、胃经,以杀虫、疗癣为主,但毒性较强(有毒),过量易中毒,两者不可混用,临床需严格区分,尤其苦楝子毒性较大,内服需谨慎,建议在医师指导下使用。

问:川楝子中毒后有哪些症状?如何急救?

答:川楝子中毒后潜伏期一般为1-12小时,主要表现为:消化系统(恶心、呕吐、剧烈腹痛、腹泻,呕吐物可带血);神经系统头晕、头痛、烦躁不安、四肢麻木、视物模糊、呼吸困难;严重者可出现昏迷、抽搐、呼吸衰竭、肝肾功能衰竭,急救措施包括:立即停止服用并催吐(用温盐水或1%碳酸氢钠溶液),若中毒超过4小时,可进行洗胃、导泻;静脉补液促进毒素排泄,纠正电解质紊乱;对症治疗,如呼吸困难者吸氧,抽搐者给予镇静剂,肝损伤者保肝治疗;同时立即送医,密切监测生命体征,避免延误病情。