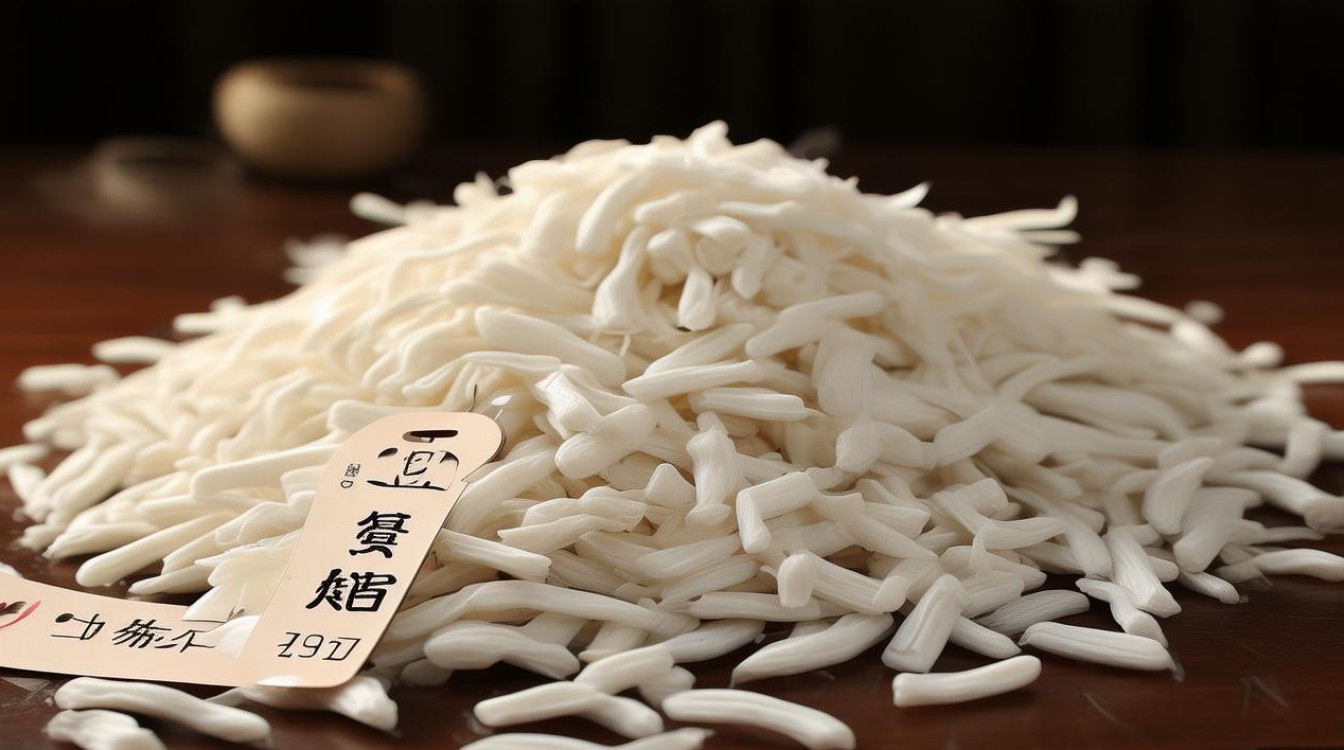

白茯苓作为我国传统常用中药材,因其利水渗湿、健脾宁心的功效,在临床配方、中成药生产及保健食品领域均有广泛应用,市场需求稳定且持续增长,其价格受产地、规格、年份、市场供需、政策调控等多重因素影响,波动较为明显,了解这些影响因素及价格区间,对从业者及消费者均具有重要意义。

产地差异对白茯苓价格的核心影响

白茯苓的产地是决定其品质和价格的首要因素,不同产区的土壤气候、种植技术及加工传统直接影响了药材的有效成分含量和外观性状,进而形成明显的价格梯度,国内白茯苓主产区包括云南、安徽、湖北、河南、四川等地,其中云南和安徽产的白茯苓因品质优、产量大,市场价格主导作用显著。

- 云南产区:以曲靖、保山等地为核心,因海拔较高、昼夜温差大、光照充足,所产白茯苓个头大、质地坚实、断面细腻洁白,有效成分(如茯苓多糖、三萜类化合物)含量较高,被誉为“云茯苓”,市场认可度最高,目前云南产统货(未分级混合品)价格在25-35元/公斤,选货(精选优质品)可达40-55元/公斤,且常年高于其他产区5-10元/公斤。

- 安徽产区:作为传统道地产区,以安庆、霍山等地为代表,种植历史悠久,加工工艺成熟,所产白茯苓“个苓”(完整茯苓块)表皮淡棕,断面白色,品质优良,被称为“安苓”,由于安徽产区靠近华东中药材市场(亳州),流通渠道便捷,统货价格在20-30元/公斤,选货35-45元/公斤,性价比优势明显,是市场流通的主力。

- 湖北产区:以襄阳、十堰为主,产量较大但品质略逊于云南、安徽,茯苓断面偶见筋膜(棕色纹理),有效成分含量稍低,统货价格在18-25元/公斤,选货30-38元/公斤,主要作为中低端药材原料来源。

- 河南、四川产区:河南南阳、四川绵阳等地也有种植,但因种植规模较小、加工标准化程度不高,多为本地消化或补充市场缺口,统货价格在15-22元/公斤,市场影响力较弱。

不同产区白茯苓统货价格对比(元/公斤)

| 产区 | 统货价格区间 | 选货价格区间 | 品质特点 |

|--------|--------------|--------------|------------------------|

| 云南 | 25-35 | 40-55 | 个大坚实、断面洁白、多糖含量高 |

| 安徽 | 20-30 | 35-45 | 道地属性、加工规范、外观匀整 |

| 湖北 | 18-25 | 30-38 | 产量大、偶见筋膜、性价比较高 |

| 河南 | 15-22 | 28-35 | 本地消化、品质参差不齐 |

规格等级与价格的关系

白茯苓的规格等级主要依据其大小、厚薄、完整性及加工方式划分,不同规格满足不同需求,价格差异显著,市场上常见的规格包括“个苓”、“丁苓”、“统货”、“茯苓片”、“茯苓粉”等,个苓”因形态完整、品质最优,价格最高,“茯苓粉”因加工损耗大、易掺假,价格波动也较大。

- 个苓(茯苓个):指未切片的完整茯苓块,直径通常在6cm以上,表面淡棕色或黑褐色,断面白色细腻,无空心、无焦枯,根据大小分为“特大个”(直径10cm以上)、“大个”(8-10cm)、“中个”(6-8cm),特大个价格可达50-70元/公斤,大个35-50元/公斤,中个25-40元/公斤,是高端中药饮片和中成药(如“归脾丸”)的首选原料。

- 丁苓(茯苓丁):将个苓或统货切割成2-4cm的小块,断面洁白,无碎末,多用于中药配方颗粒或食品添加,根据丁块大小和均匀度,价格在20-35元/公斤,其中均匀度好、无碎屑的“精丁苓”价格偏高。

- 统货:指未分级、含个苓、丁苓、碎块的混合品,是市场流通量最大的规格,价格受产地和年份影响明显,如云南统货25-35元/公斤,安徽统货20-30元/公斤,适合中药厂大规模投料或普通配方需求。

- 茯苓片:将个苓切成2-3mm厚的薄片,便于煎煮,因切片损耗(损耗率约15%-20%),价格高于个苓,统片30-45元/公斤,选片(片大、均匀、无碎屑)45-60元/公斤。

- 茯苓粉:将茯苓干燥后粉碎成80-120目粉末,因易掺入淀粉、滑石粉等杂质,且加工损耗大(损耗率约25%-30%),价格波动较大,纯茯苓粉价格在35-50元/公斤,而优质茯苓精粉(多糖含量≥70%)可达60-80元/公斤,主要用于保健食品和婴幼儿辅食,对品质要求严格。

年份与生长周期对价格的影响

白茯苓的生长周期通常为2-3年,其有效成分含量随生长年限增加而提升,但并非年份越长价格越高,需结合种植成本和市场实际需求综合判断。

- 1年生茯苓:种植周期短,当年即可采收,但个头小(直径多小于5cm)、质地疏松、断面偶见黄心,有效成分(茯苓多糖)含量较低,价格最低,统货仅10-15元/公斤,主要用于饲料添加或低端提取。

- 2年生茯苓:市场主流规格,生长周期适中,个头适中(直径6-8cm)、质地坚实、断面洁白,多糖含量较高(约15%-20%),性价比突出,统货价格20-30元/公斤,是临床配方和食品加工的主力。

- 3年生及以上茯苓:生长周期长,个头大(直径10cm以上)、质地极硬、断面细腻无筋膜,多糖含量可达25%以上,但因种植成本高(土地占用、人工管理)、产量少,价格偏高(选货50-70元/公斤),主要用于高端保健品或出口,市场需求相对有限。

值得注意的是,茯苓并非“越陈越好”,储存超过3年的陈茯苓易受潮、虫蛀,有效成分流失,价格反而低于新货,市场流通中以“当年新货”和“隔年陈货”为主,陈货价格通常比新货低5%-10%。

市场供需与外部因素对价格的驱动

白茯苓价格的短期波动主要受市场供需关系影响,而气候、政策、资本等因素则会通过改变供需格局间接影响价格。

- 需求端:近年来,随着“药食同源”理念普及,白茯苓在保健食品(如茯苓饼、茯苓膏)、功能性饮料、婴幼儿辅食领域的应用拓展,需求年增长率保持在8%-10%,中成药生产(如“参苓白术散”“五苓散”)对白茯苓的稳定需求,进一步拉动了市场,2023年,受下游保健品企业集中采购影响,白茯苓价格较2020年上涨约20%。

- 供应端:白茯苓供应受气候影响显著,茯苓生长喜温暖湿润环境,忌干旱和水涝,2022年云南夏季遭遇持续干旱,导致茯苓减产约30%,价格从25元/公斤飙升至40元/公斤;而2023年安徽、湖北产区雨水充足,产量恢复,价格回落至30元/公斤左右,种植成本上升(菌种价格上涨、人工成本增加)也推动了价格底部上移,近3年种植成本年均增长5%-8%。

- 政策与资本:2021年新版《中国药典》提高了白茯苓的农残限量标准,部分小作坊因不达标被淘汰,导致优质货源集中,价格小幅上涨;2022年中药材出口退税政策调整,白茯苓出口量增加15%,进一步推高国内价格,资本短期炒作也会导致价格异常波动,如2023年亳州市场个别商户囤货居奇,曾引发价格单周上涨15%,但很快因市场监管介入回落。

价格趋势与选购建议

综合来看,白茯苓价格将呈现“稳中有升”的态势,药食两用需求持续增长,供应端受耕地资源限制和种植成本上升影响,难以大幅增产;质量标准提升和出口扩大将支撑优质白茯苓价格,对于消费者和从业者,选购时需注意:

- 按需选规格:临床配方优先选“个苓”或“统货”,食品加工选“丁苓”或“茯苓粉”,高端保健选“3年生选货”;

- 看产地与品质:优先选择云南、安徽产区的道地药材,断面白色细腻、无异味、无硫磺熏蒸痕迹(硫磺熏蒸的茯苓过白或有刺鼻气味);

- 关注渠道:通过产地直销、中药材市场批发或正规药店购买,避免电商平台低价掺假货(如茯苓粉掺淀粉)。

相关问答FAQs

Q1:为什么同是白茯苓,不同药店/市场报价差异高达一倍?

A:价格差异主要源于规格、产地、品质和渠道,云南产的“个苓”(直径8cm以上)在药店可能卖50元/公斤,而湖北产的“统货”(含碎块)在批发市场仅20元/公斤;药店零售价包含房租、人工等成本,比批发市场高20%-30%;部分商家以次充好(如硫磺熏蒸茯苓、掺石块茯苓),低价吸引消费者,需注意鉴别。

Q2:如何判断白茯苓是否掺假?购买时有哪些注意事项?

A:掺假白茯苓常见手段包括掺淀粉(增重)、滑石粉(增白)、石块(填充),可通过以下方法鉴别:①看断面:纯茯苓断面细腻、有粉性,掺淀粉的断面粗糙、有颗粒感,掺滑石粉的断面异常白且光滑;②闻气味:纯茯苓有淡淡土腥味,硫磺熏蒸的有刺鼻酸味;③测比重:取一块茯苓沉入水中,纯茯苓吸水后下沉,掺石块的因密度大不易下沉,掺淀粉的易散开,购买时建议选择有“药准字”或检测报告的产品,优先道地产区信誉商家。