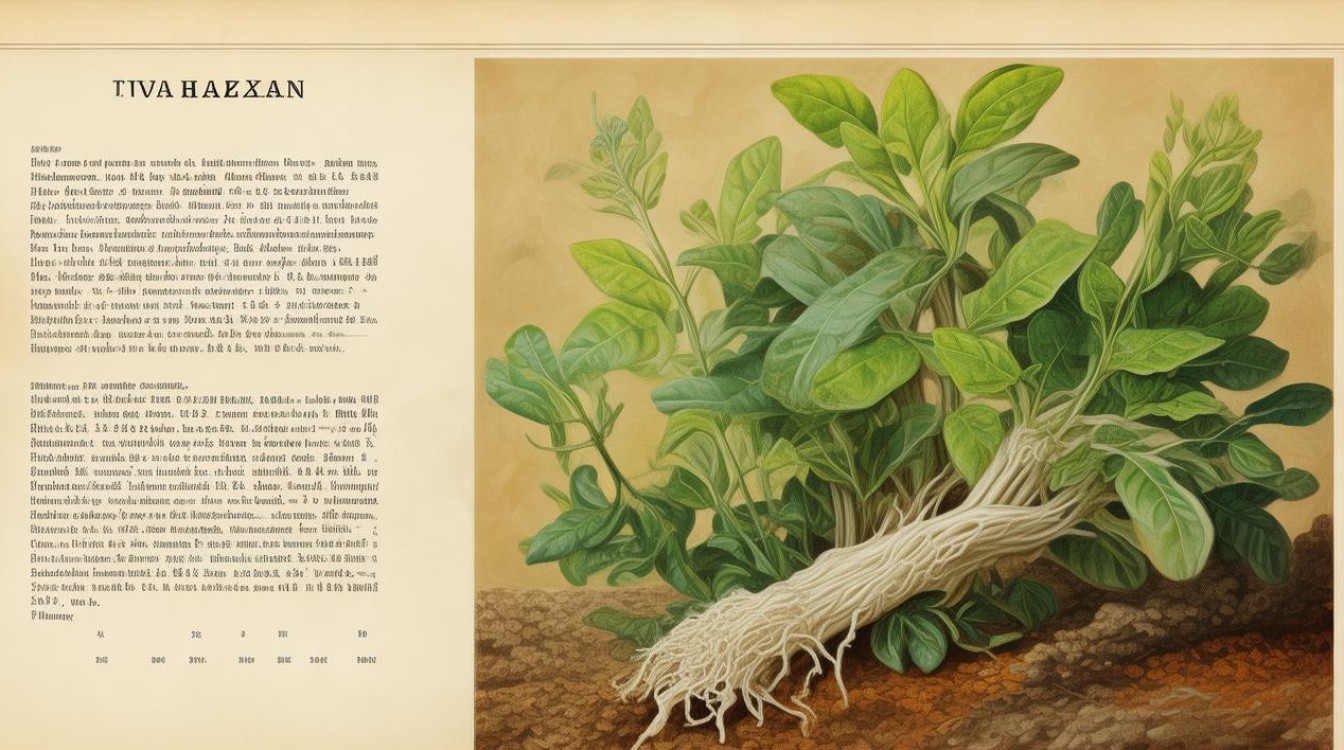

白头翁为毛茛科多年生草本植物,是临床常用清热解毒类中药,其名称源于其果实成熟后宿存花柱羽毛状,形如白发老翁,故得此名,在中草药图谱中,白头翁的图片常以其独特的形态特征为辨识重点,帮助人们准确识别与应用。

植物形态特征与图片辨识要点

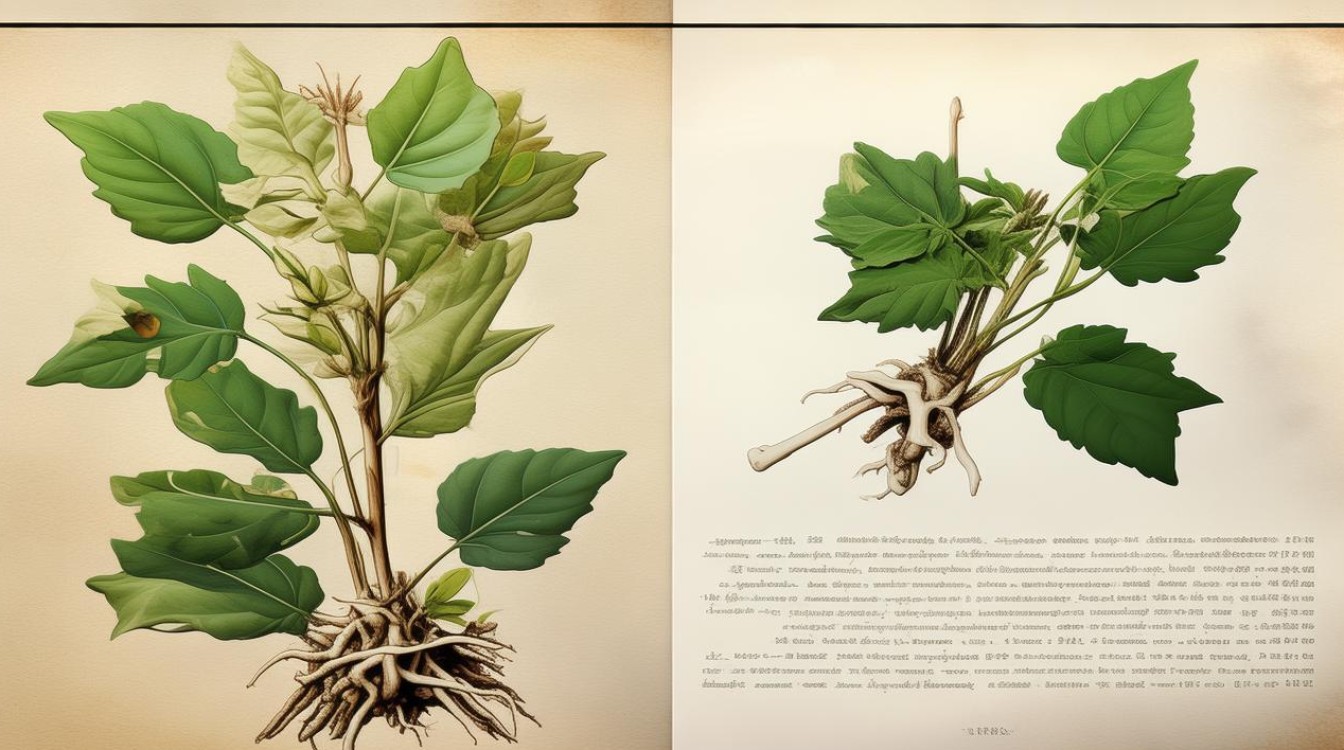

白头翁植株高15-35cm,全株被白色柔毛,根呈圆锥形或圆柱形,稍弯曲,长5-12cm,直径0.5-1.5cm,表面黄棕色或棕褐色,具不规则的纵皱纹及横向裂纹,顶端常有叶基残存,质地硬而脆,断面皮部黄白色,木部淡黄色,茎直立,单一或数条丛生,具纵棱,基部常木质化,基生叶4-5片,叶柄长5-10cm,被白色柔毛;叶片三全裂,中央裂片具柄,菱状卵形或狭卵形,长3-8cm,宽1.5-4cm,先端渐尖,基部楔形,3深裂或3浅裂,边缘具疏锯齿,上面疏被柔毛,下面密被白色长柔毛;茎生叶较小,叶柄较短,花单朵顶生,直径3-4cm;萼片6,蓝紫色,长圆状卵形,长2-3cm,宽0.8-1.2cm,外被柔毛;花瓣无,雄蕊多数,黄色,花药长圆形;雌蕊多数,花柱密被白色毛,果期伸长,羽毛状,瘦果多数,密集成头状,卵形,长约4mm,淡黄褐色,具纵肋,顶端有羽毛状宿存花柱,中草药图谱中,白头翁图片多突出其蓝紫色萼片、白色毛被及宿存花柱,这些是区别于同科其他植物的关键特征。

药用价值与应用

白头翁以根入药,性苦、寒,归胃、大肠经,具有清热解毒、凉血止痢、燥湿杀虫之功效,临床主要用于治疗热毒血痢、痢疾下脓血、痈肿疮毒、阴痒带下及阿米巴痢疾等,现代药理研究表明,白头翁含白头翁皂苷、白头翁素、原白头翁素等成分,具有抗病原微生物(如痢疾杆菌、阿米巴原虫、阴道滴虫)、抗炎、抗肿瘤、增强免疫等作用,其煎剂对痢疾杆菌、伤寒杆菌、金黄色葡萄球菌等均有抑制作用,外用可治疗滴虫性阴道炎、疖肿等症。

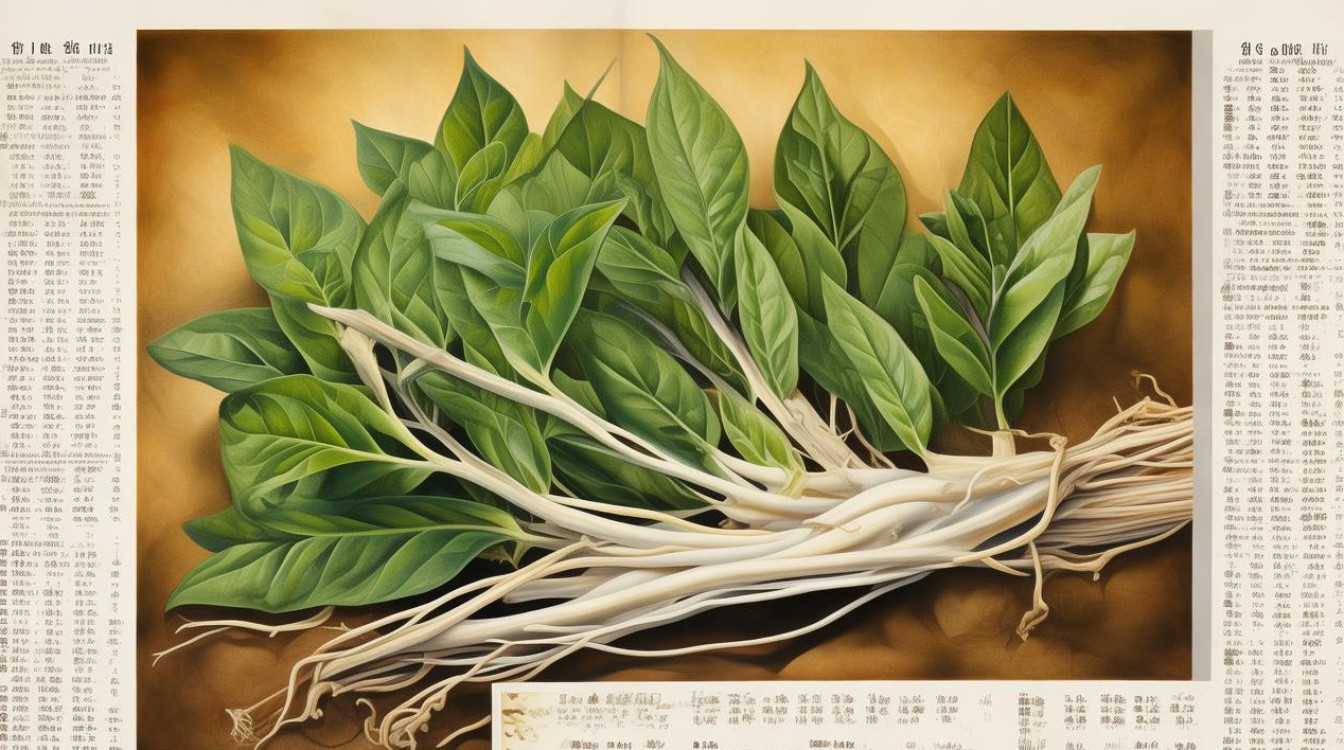

分布与采收加工

白头翁分布于我国东北、华北、西北及西南等地,多生长于山坡草地、林缘、田野及固定沙丘,适应性强,耐寒耐旱,喜凉爽气候,通常于秋季地上部分枯萎时采挖,挖取根部,除去地上残茎及须根,洗净泥土,晒干或烘干至足干,药材以身干、条粗、质坚实、断面黄白色、无杂质者为佳,中草药图谱中,白头翁药材图片常展示其干燥根的形态特征,便于鉴别真伪。

性味归经与配伍禁忌

白头翁苦寒沉降,善入大肠经,既能清热解毒,又能凉血止痢,为治疗热毒血痢的要药,临床常与黄连、黄柏、秦皮配伍(即经典方剂“白头翁汤”),增强清热燥湿、凉血解毒之效;若治阿米巴痢疾,可配伍鸦胆子、苦参等;治痈肿疮毒,可配伍蒲公英、连翘等;治阴痒带下,可配伍蛇床子、苦参等煎汤外洗,需要注意的是,脾胃虚寒、无实热者及孕妇慎用,不宜过量或久服,以免损伤脾胃。

白头翁关键信息表

| 项目 | 详细描述 |

|---|---|

| 植物科属 | 毛茛科银莲花属(Pulsatilla chinensis) |

| 药用部位 | 根 |

| 性味归经 | 苦、寒;归胃、大肠经 |

| 功效主治 | 清热解毒,凉血止痢,燥湿杀虫;用于热毒血痢、痈肿疮毒、阴痒带下、阿米巴痢疾 |

| 用法用量 | 内服:煎汤,6-12g;或入丸散,外用:适量,捣敷或煎洗 |

| 分布区域 | 东北、华北、西北及西南,生于山坡草地、林缘、田野 |

| 采收时间 | 秋季地上部分枯萎时 |

| 注意事项 | 脾胃虚寒者慎用;孕妇慎用;不宜久服过量 |

相关问答FAQs

Q1:白头翁与同科植物打破碗花花如何区分?

A:两者形态相似,但可通过以下特征区分:①根:白头翁根呈圆锥形,表面具纵皱纹;打破碗花花根呈圆柱形,表面较光滑。②花萼:白头翁萼片蓝紫色;打破碗花花萼片黄色。③叶片毛被:白头翁叶下面密被白色长柔毛;打破碗花花叶被短毛或近无毛。④宿存花柱:白头翁果期花柱羽毛状显著延长;打破碗花花柱较短,中草药图谱中两者的对比图片可清晰展示这些差异。

Q2:白头翁治疗痢疾时,是否可以长期服用?需要注意什么?

A:白头翁性苦寒,长期服用易损伤脾胃阳气,尤其脾胃虚寒者可能出现腹痛、腹泻、食欲不振等不良反应,因此不建议长期服用,临床用药需辨证为热毒血痢(如痢疾下脓血、里急后重、肛门灼热等),若症状缓解或转为虚寒痢(如大便清稀、无脓血、畏寒肢冷)应立即停用,服药期间忌食辛辣、油腻食物,孕妇及过敏体质者需在医师指导下使用,若出现皮疹、瘙痒等过敏反应应停药并就医。