风热感冒是中医临床常见的外感疾病,多因风热之邪侵袭肺卫,导致卫表不和、肺失清肃所致,以发热重、微恶风、头胀痛、咽喉肿痛、咳嗽痰黄、口渴欲饮、舌尖红、苔薄黄、脉浮数为典型特征,中医治疗风热感冒以“辛凉解表、清热解毒”为基本原则,根据病情轻重、兼夹证不同,常分证论治,并结合外治法调护,可有效缓解症状、缩短病程。

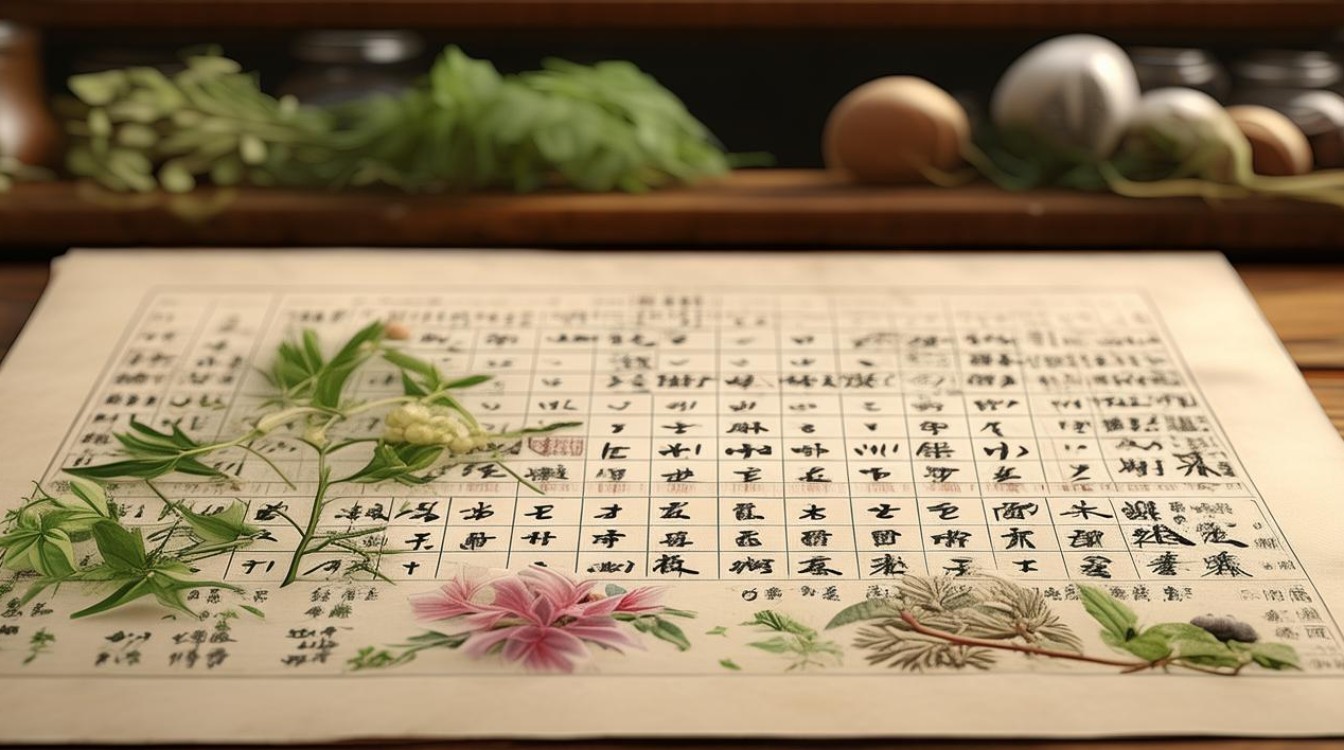

常见证型与处方

根据临床表现,风热感冒可分为风热犯表证、热毒炽盛证、肺热咳嗽证三个主要证型,各证型的治法、代表方剂及药物加减如下:

| 证型 | 治法 | 代表方剂 | 常用药物 | 加减应用 |

|---|---|---|---|---|

| 风热犯表证 | 辛凉解表,疏风透表 | 银翘散(《温病条辨》) | 金银花、连翘、荆芥穗、薄荷、淡豆豉、牛蒡子、桔梗、甘草、竹叶、芦根 | 若头痛甚加菊花、桑叶以清利头目;咽痛甚加玄参、马勃以解毒利咽;口渴加天花粉、石膏以生津止渴。 |

| 热毒炽盛证 | 清热解毒,凉血利咽 | 清瘟败毒饮(《疫疹一得》) | 生石膏、知母、黄芩、黄连、栀子、金银花、连翘、生地、玄参、桔梗、甘草 | 若高热不退加羚羊角粉(冲服)或水牛角以清热凉血;发斑加赤芍、丹皮以凉血消斑;便秘加大黄、芒硝以通腑泻热。 |

| 肺热咳嗽证 | 清肺化痰,止咳平喘 | 桑菊饮(《温病条辨》) | 桑叶、菊花、杏仁、桔梗、连翘、薄荷、芦根、甘草、贝母、枇杷叶 | 若痰黄黏稠加鱼腥草、瓜蒌以清肺化痰;咳甚加百部、前胡以降止咳;胸闷加枳壳、陈皮以理气宽胸。 |

外治法辅助治疗

除内服中药外,风热感冒可配合外治法增强疗效:

- 中药外敷:取金银花、连翘、薄荷各30g,煎汤取汁,用纱布浸湿后敷于额头、颈部,每次15-20分钟,可清热解毒、缓解头痛发热。

- 穴位按摩:按揉风池穴(项部枕骨下斜方肌上端凹陷处)、合谷穴(手背第一、二掌骨间)、曲池穴(屈肘成直角,肘横纹外侧端),每个穴位按摩1-2分钟,每日2-3次,可疏风解热、通络止痛。

- 中药含漱:用金银花、甘草、薄荷煎汤含漱,每次3-5分钟,每日数次,可缓解咽喉肿痛。

注意事项

- 饮食调护:治疗期间宜食清淡易消化食物,如绿豆汤、梨、萝卜等,忌辛辣刺激(辣椒、生姜)、油腻肥甘(油炸食品、肥肉)及生冷寒凉(冰淇淋、西瓜)之品,以免助热生湿,加重病情。

- 起居调摄:注意避风保暖,避免汗出当风;保持室内空气流通,每日通风2-3次;作息规律,保证充足睡眠,避免过度劳累,以助正气恢复。

- 辨证施治:需严格区分风热与风寒感冒,风寒感冒恶寒重、发热轻、无汗、鼻流清涕、舌苔薄白,误用辛凉药物易加重病情;若症状持续加重(如高热不退、呼吸困难),应及时就医。

- 特殊人群用药:孕妇、哺乳期妇女、儿童及老年人用药需在医师指导下调整剂量,避免使用峻烈攻伐之品(如大黄、芒硝)。

相关问答FAQs

Q1:风热感冒和风寒感冒如何区分?

A:两者核心区别在于“寒热属性”和“症状特点”,风热感冒以“热”为主,表现为发热重(体温常38.5℃以上)、微恶风(怕风但欲穿衣)、咽喉红肿疼痛、咳嗽痰黄、口渴、舌尖红、苔薄黄、脉浮数;风寒感冒以“寒”为主,表现为恶寒重(怕冷明显、欲加衣)、发热轻(体温常38℃以下)、无汗、鼻流清涕、咳嗽痰白稀、口不渴或喜热饮、舌苔薄白、脉浮紧,风热感冒痰涕偏黄,风寒感冒痰涕偏白,可作为鉴别要点。

Q2:服用中药治疗风热感冒多久能见效?

A:见效时间与病情轻重、体质差异及用药是否对症相关,一般而言,轻症风热感冒(仅发热、咽痛、轻微咳嗽)服用银翘散等方剂后,24-48小时内体温可逐渐下降,咽痛、咳嗽等症状开始缓解;若症状较重(如高热、剧烈咳嗽、咽肿化脓),需3-5天症状明显改善,若服药3天后症状无缓解或加重,需及时复诊,调整治疗方案(如是否合并细菌感染、需加用清热解毒或抗生素等)。