茜草,又名茜根、红丝线、血见愁等,为茜草科植物茜草Rubia cordifolia L.的干燥根及根茎,是临床常用的凉血化瘀止血药,首载于《神农本草经》,列为上品,历代医籍多有记载,其应用历史逾两千年,茜草性寒,味苦,归肝经、心经,具有凉血化瘀、止血、通经的功效,临床常用于血热出血、经闭瘀阻、跌打损伤等症,现代研究还发现其具有抗炎、抗肿瘤、抗氧化等多种生物活性,本文将从茜草的来源、性状特征、图片识别要点、炮制方法、临床应用、现代研究及资源保护等方面进行详细阐述,并附相关问答,帮助读者全面了解茜草这一中药材。

茜草的来源为茜草科多年生草本植物茜草的干燥根及根茎,多野生于山坡、路旁、疏林下或草丛中,分布于我国东北、华北、西北及长江流域等地,主产于陕西、河南、山西、山东、辽宁等地,其药用部位为春、秋二季采挖的根部,采挖后除去泥沙及地上残茎,洗净,晒干或烘干即可入药,传统经验认为,以条粗长、表面红棕色、断面色红紫、味苦者为佳。

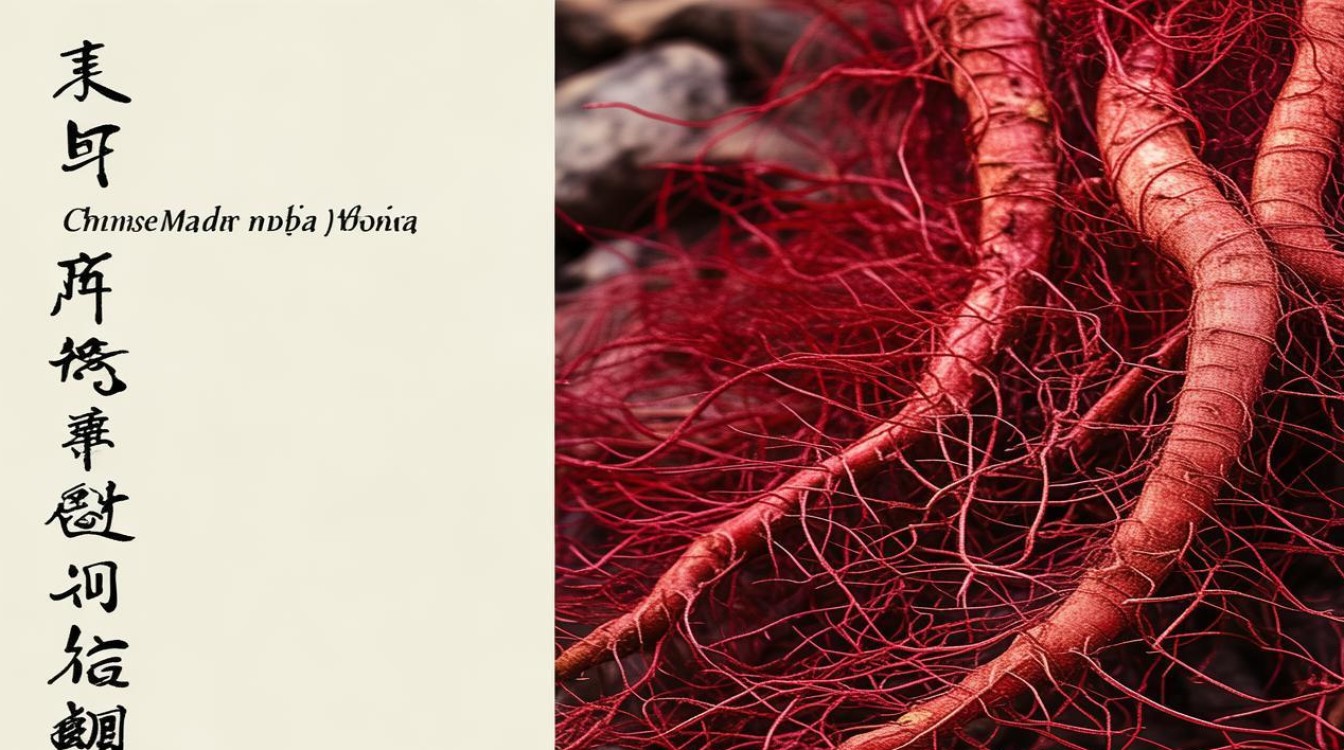

茜草的性状特征是鉴别其真伪优劣的关键,其根茎及根的形态特征在药材图片中较为显著,根茎呈结节状,丛生,上端有地上茎的残基,下端着生多数细根;根呈圆柱形,略弯曲,长10至30厘米,直径0.5至1厘米,表面红棕色或暗棕色,具细纵皱纹及少数细根痕,栓皮脱落处呈红褐色,质脆,易折断,断面平坦,皮部薄,紫红色,木部宽广,浅黄红色或淡黄棕色,导管孔明显,呈放射状排列,气微,味微苦,久嚼有刺舌感,在茜草中药材图片中,可清晰观察到其根的圆柱形形态、红棕色的表面颜色以及断面皮部与木部的明显分界,这些特征是鉴别茜草的重要依据,为更直观展示茜草的性状特征,现将根茎与根的主要性状对比归纳如下:

| 性状部位 | 形状 | 直径(cm) | 表面特征 | 断面特征 | 气味 |

|---|---|---|---|---|---|

| 根茎 | 结节状,丛生 | 5-1.5 | 红棕色,具纵皱纹及根痕,顶端有茎残基 | 皮部紫红,木部浅黄红,导管孔明显 | 味微苦,刺舌 |

| 根 | 圆柱形,略弯曲 | 5-1 | 红棕/暗棕,细纵纹,栓皮脱处显红 | 皮部薄紫红,木部广浅黄红/淡黄棕,导管孔放射状排列 | 味微苦,刺舌 |

在茜草中药材图片识别中,需注意与同科植物或伪品的区分,同科植物蓬子菜Galium verum L.的根虽外形相似,但直径较细(0.2-0.5cm),表面灰黄色,断面木部无明显导管孔,味淡,无刺舌感,与茜草的红棕色表面、明显导管孔及苦味有显著差异,茜草的根横切面显微特征在图片中也可观察到:木部宽广,导管类圆形,放射状排列,导管旁有纤维束,薄壁细胞含草酸钙针晶束,这些显微特征是鉴别茜草的微观依据,但需借助显微镜观察,普通图片中难以直接呈现。

茜草的炮制方法不同,其功效侧重也有差异,临床需根据病情选择合适的炮制品,生茜草的炮制方法为:除去杂质,洗净,润透,切厚片或段,干燥,生品偏于凉血化瘀、通经,多用于血瘀经闭、跌打损伤、风湿痹痛等症,炒茜草炭的炮制方法为:取净茜草,用武火炒至表面焦黑色,内部棕褐色,喷淋少量清水,灭尽火星,取出晾干,炒炭后茜草的止血作用增强,其机理可能与炒炭后生成鞣质、收敛性成分增加有关,临床常用于崩漏、吐血、衄血、便血等各种出血证,尤以血热出血为宜,在炮制后的茜草图片中,可见其表面颜色加深至焦黑色,断面呈棕褐色,与生品的红棕色有明显区别。

茜草在临床应用中配伍灵活,疗效显著,在中医理论中,血热出血多因热邪迫血妄行所致,茜草性寒,能凉血止血,常配伍生地黄、侧柏叶、小蓟等凉血止血药,如十灰散加减,治疗吐血、衄血、崩漏等症;对于血瘀经闭、产后瘀阻腹痛,茜草能活血化瘀、通经止痛,常配伍当归、川芎、赤芍、桃仁等活血化瘀药,如桃红四物汤加减,增强通经效果;对于跌打损伤瘀肿、风湿痹痛,茜草可配伍乳香、没药、威灵仙等,活血消肿、通络止痛,现代临床还发现,茜草可用于治疗过敏性紫癜、功能性子宫出血、血小板减少性紫癜等出血性疾病,单用茜草炭或配伍阿胶、艾叶等,可显著改善出血症状;茜草提取物对宫颈癌、肝癌等肿瘤细胞也有抑制作用,其抗肿瘤作用已成为现代研究的热点。

现代药理学研究表明,茜草的主要化学成分为蒽醌类化合物,如茜草素(alizarin)、羟基茜草素(purpurin)、伪羟基茜草素(pseudopurpurin)等,还含萘醌类、环己肽类(如RA-VII)、三萜类及多糖等成分,蒽醌类成分是茜草发挥药理作用的主要物质基础,其中茜草素具有止血、抗炎、抗氧化作用;羟基茜草素能抑制血小板聚集,抗血栓形成;环己肽类成分RA-VII具有显著的抗肿瘤活性,药理研究还显示,茜草提取物能缩短凝血时间和出血时间,促进血小板聚集,从而发挥止血作用;其抗炎作用可能与抑制炎症介质释放有关;抗氧化作用则源于清除自由基、抑制脂质过氧化;茜草还具有降血压、降血脂、免疫调节等作用,为其临床应用提供了科学依据。

随着茜草药用价值的不断开发,野生资源因过度采挖日益减少,资源保护成为重要课题,茜草已被列入《中国药典》2020年版,其野生资源主要分布于我国北方及西南地区,但由于采挖过度、生态环境破坏,野生茜草的产量逐年下降,为保护茜草资源,一方面需加强野生资源管理,建立自然保护区,限制无序采挖;另一方面需推广人工栽培技术,如在陕西、河南、山西等地已开展茜草规范化种植(GAP),采用种子繁殖或分根繁殖,选择疏松肥沃、排水良好的砂质壤土种植,合理施肥、病虫害防治,确保药材质量稳定,对茜草的化学成分和药理作用进行深入研究,开发其提取物或单体成分的新制剂,也是提高资源利用率、促进可持续发展的有效途径。

相关问答FAQs

茜草的图片如何区分真伪?

答:真品茜草的根及根茎在图片中呈红棕色至暗棕色,根条粗壮,表面有细纵皱纹及少数根痕,栓皮脱落处显红褐色;断面平坦,皮部紫红色,木部浅黄红色或淡黄棕色,导管孔明显呈放射状排列,味微苦久嚼有刺舌感,伪品如蓬子菜根,直径较细(0.2-0.5cm),表面灰黄色,断面木部无明显导管孔,味淡无刺舌感;染色茜草(用人工色素染色)虽颜色鲜艳,但断面颜色不自然,无真品的皮部与木部分界,且水洗后易褪色,通过观察颜色、断面特征、味道及水洗试验,可有效区分茜草真伪。

茜草生用和炒炭在功效上有什么区别?

答:生茜草性寒,味苦,归肝、心经,偏于凉血化瘀、通经,主要适用于血瘀经闭、产后瘀阻、跌打损伤、风湿痹痛等瘀血阻滞证,其活血化瘀作用较强;炒茜草炭后,部分蒽醌类成分转化为鞣质,收敛性增强,止血作用突出,而活血作用减弱,性味由寒转偏温,临床主要用于血热出血证,如崩漏、吐血、衄血、便血、尿血等,尤以出血量多、色鲜红者为宜,简言之,生茜草长于活血,炒茜草炭长于止血,临床需根据病情“急则治标(止血)、缓则治本(活血)”选择合适的炮制品。