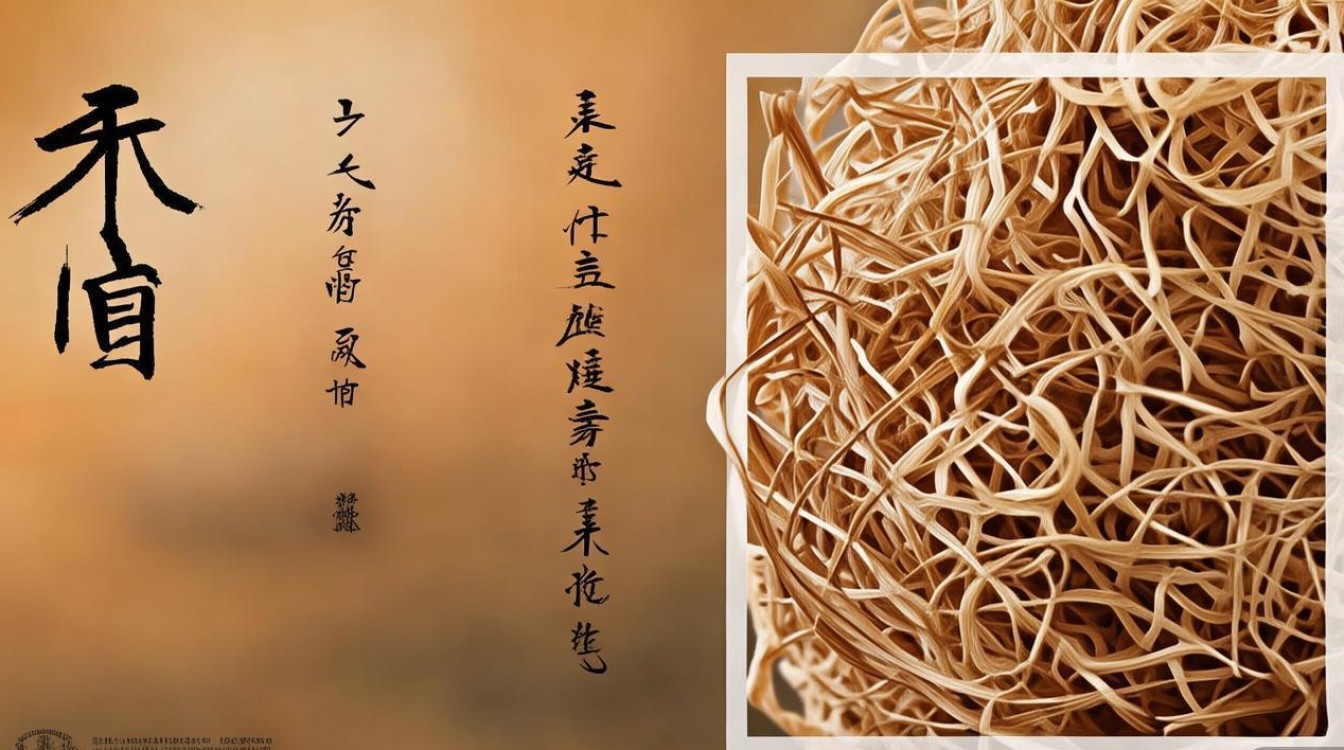

中药材丝瓜络为葫芦科植物丝瓜(Luffa cylindrica (L.) Roem.)的干燥成熟果肉,是临床常用的通络药,其药用历史悠久,首载于《本草纲目》,原名“丝瓜网”,后世多称“丝瓜络”,秋季果实成熟、果皮变黄、内部干枯时采摘,除去外皮及果肉,洗净晒干或烘干即可入药,药材性状呈网状交织,形如丝瓜筋,体轻,质韧,有弹性,无臭,味淡,全国大部分地区均有栽培,主产于江苏、浙江、安徽等地,以条粗、质韧、色白、无杂质者为佳。

从性味归经来看,丝瓜络性平,味甘,归肺、胃、肝经,其性平和,不寒不燥,既能通络,又能活血,还能化痰,临床应用广泛,中医理论认为,丝瓜络入肝经可通经络、止疼痛,入肺经能化痰浊、利咽喉,入胃经可和中、下乳,故常用于多种虚实夹杂的病症,其“通络”之效尤为突出,无论风寒湿痹、气滞血瘀,还是经络阻滞所致诸痛,均可配伍使用,被誉为“经络之药”。

在功效方面,丝瓜络以“通络”为核心,兼具活血、祛风、化痰、下乳、利尿之效,具体而言,其通络作用可缓解因经络阻滞引起的各种疼痛,如风湿痹痛、筋脉拘挛、关节不利;活血之力能改善气血瘀滞,常用于胸胁胀痛、跌打损伤;祛风化痰则可辅助治疗风痰阻络之口眼歪斜、咳嗽痰多;而下乳、利尿之功,使其成为产后乳汁不下、水肿尿少常用之品,现代临床还常用其治疗乳腺增生、冠心病等心脑血管疾病,取其通络活血、改善循环之效。

为更清晰展示其临床应用,现将丝瓜络常见配伍整理如下表:

| 症状 | 配伍药材 | 功效协同作用 |

|---|---|---|

| 风湿痹痛 | 独活、桑寄生、威灵仙 | 祛风除湿、通络止痛 |

| 乳汁不通 | 王不留行、路路通、穿山甲 | 通络下乳、活血消肿 |

| 胸胁胀痛 | 柴胡、香附、郁金 | 疏肝理气、活血通络 |

| 咳嗽痰多 | 贝母、瓜蒌、桔梗 | 化痰止咳、宣肺利咽 |

| 水肿小便不利 | 茯苓、泽泻、车前子 | 利水渗湿、健脾消肿 |

用法用量上,丝瓜络多煎汤内服,常用量为5-10克,或入丸散剂;外用可研末调敷患处,研末吞服每次1-2克,因其药性平和,单用效果有限,临床常需根据辨证配伍其他药物,如寒湿痹痛可配桂枝、附子以温经通络,热毒痹痛可配忍冬藤、秦艽以清热通络,煎煮时宜后下,或布包煎,避免药渣残留影响口感。

使用时需注意,丝瓜络通利之性较强,故体虚便溏者不宜过量久服;孕妇慎用,以免引起胎动;若配伍不当,可能影响疗效,如治疗乳汁不通时,需排除乳腺炎等器质性病变,避免延误病情,市面上常见“丝瓜络”混淆品,如同属植物棱角丝瓜的果络,功效相近,但质地较硬,需注意鉴别。

现代药理研究表明,丝瓜络主要含木聚糖、纤维素、甘露聚糖、半乳聚糖及皂苷类成分,具有抗炎、镇痛、抗氧化、调节免疫及促进乳汁分泌等作用,其抗炎成分可抑制炎症因子释放,缓解关节肿胀;皂苷类成分能增强心肌收缩力,改善微循环,这为其传统通络功效提供了科学依据,丝瓜络中的膳食纤维还能促进肠道蠕动,辅助治疗便秘,体现了其“通”之效的多靶点性。

相关问答FAQs:

问:丝瓜络和丝瓜子有什么区别?

答:丝瓜络与丝瓜子虽同源于丝瓜,但药用部位及功效不同,丝瓜络为丝瓜的干燥果肉(成熟后),性平,味甘,主归肺、胃、肝经,功善通络、活血、祛风、化痰、下乳,常用于风湿痹痛、乳汁不通等;丝瓜子为丝瓜的干燥成熟种子,性凉,味苦,归肺、大肠经,长于清热、化痰、润燥、驱虫,多用于肺热咳嗽、肠热便秘、蛔虫病等,两者功效侧重各异,临床需根据病症选用。

问:孕妇可以用丝瓜络吗?

答:孕妇应慎用丝瓜络,虽然丝瓜络性平,但其通络活血、下乳之效可能刺激子宫,增加胎动或引发流产风险,尤其孕早期及体质虚弱者更需注意,若孕期出现乳汁分泌不足等问题,建议在医生指导下,选用药性平和的安胎通乳药(如王不留行炒用),避免自行使用丝瓜络,若确需用药,需严格控制剂量,并密切观察身体反应。