中草药是中国传统医学的重要组成部分,源于自然,历经数千年实践检验,承载着中华民族的智慧结晶,它以中医理论为指导,利用植物、动物、矿物等天然物质及其加工品,通过辨证论治防治疾病、调理机体,中草药的应用历史可追溯至远古时期,《神农本草经》作为现存最早的药物学专著,系统记载了365种中草药,奠定了中草药学的基础,此后,《本草纲目》《新修本草》等经典著作不断丰富中草药的种类与应用,形成了独特的理论体系和用药经验。

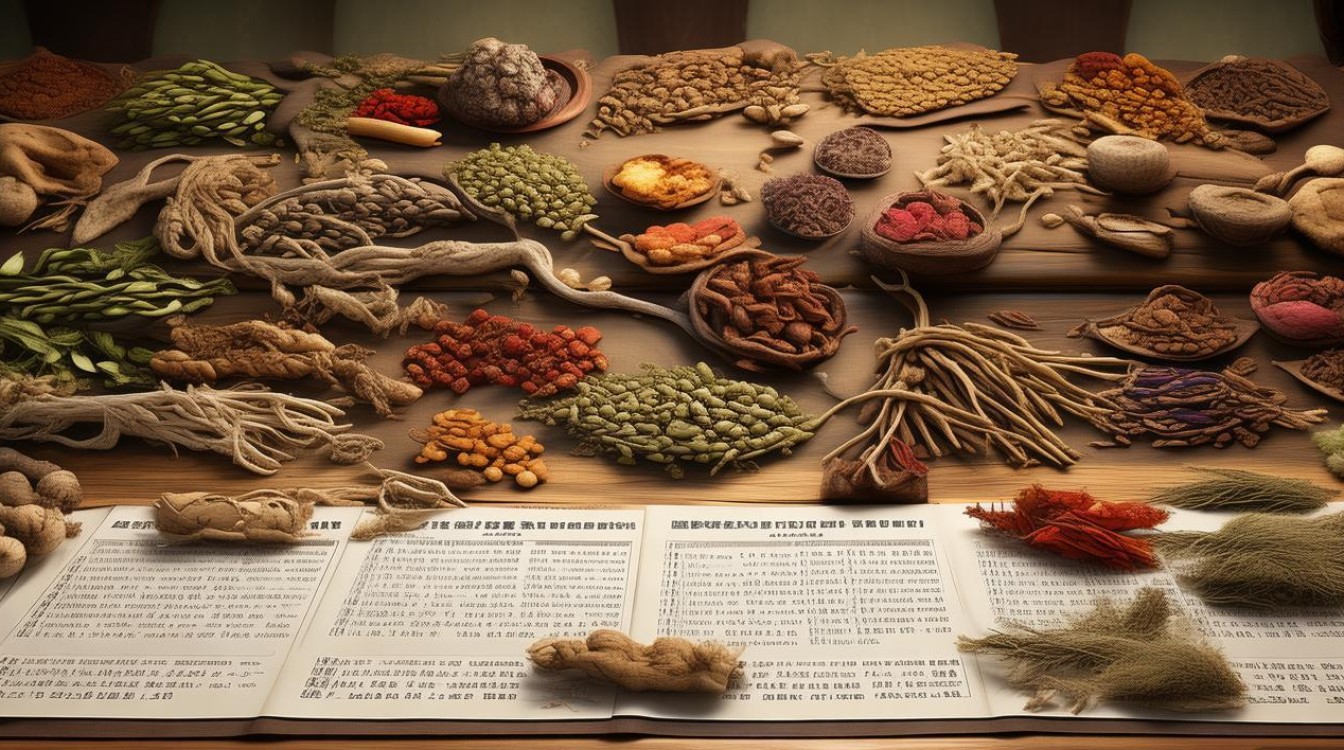

中草药的分类方式多样,按药用部位可分为根、茎、叶、花、果实、种子等;按功效可分为解表药、清热药、补益药、活血化瘀药等;按自然属性则可分为植物药、动物药、矿物药,植物药占绝大多数,如人参、黄芪、甘草等;动物药如鹿茸、蝉蜕、地龙;矿物药如朱砂、石膏、芒硝,不同部位的中草药功效各异,例如根类药材多用于补益或通络(如黄芪补气、丹参活血),花类多用于疏肝或清热(如菊花疏散风热、玫瑰花疏肝解郁),果实类多用于理气或消食(如陈皮理气健脾、山楂消食化积)。

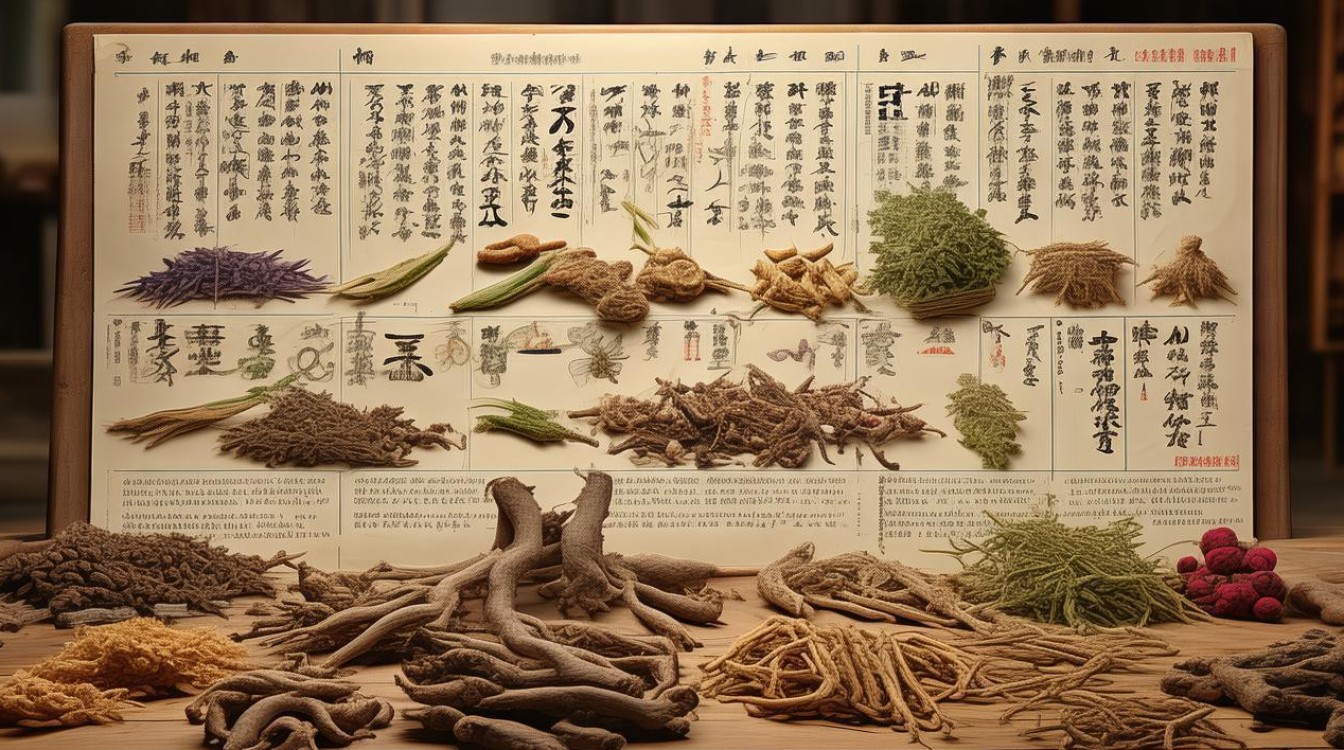

以下为部分常见中草药按药用部位分类及功效简表:

| 药用部位 | 代表药材 | 性味 | 主要功效 |

|---|---|---|---|

| 根及根茎 | 人参 | 甘、微苦,温 | 大补元气,复脉固脱,补脾益肺,生津养血 |

| 黄连 | 苦,寒 | 清热燥湿,泻火解毒 | |

| 丹参 | 苦,微寒 | 活血祛瘀,通经止痛,清心除烦,凉血消痈 | |

| 茎 | 鸡血藤 | 苦、甘,温 | 活血补血,调经止痛,舒筋活络 |

| 忍冬藤 | 甘,寒 | 清热解毒,疏风通络 | |

| 叶 | 桑叶 | 甘、苦,寒 | 疏散风热,清肺润燥,清肝明目 |

| 艾叶 | 辛、苦,温 | 温经止血,散寒止痛;外用祛湿止痒 | |

| 花 | 金银花 | 甘,寒 | 清热解毒,疏散风热 |

| 玫瑰花 | 甘、微苦,温 | 疏肝解郁,活血止痛 | |

| 果实 | 枸杞子 | 甘,平 | 滋补肝肾,益精明目 |

| 山楂 | 酸、甘,微温 | 消食化积,行气散瘀 | |

| 种子 | 酸枣仁 | 甘、酸,平 | 养心益肝,安神,敛汗 |

| 薏苡仁 | 甘、淡,微寒 | 利水渗湿,健脾止泻,除痹,排脓,解毒散结 |

中草药的应用讲究“辨证论治”,即根据患者的体质、症状、病因等选择合适的药物及配伍,气虚者常用黄芪、党参补气;血虚者用当归、熟地养血;热证用金银花、黄连清热;寒证用干姜、附子温中,在配伍方面,有“君臣佐使”的原则,君药是主药,臣药辅助君药,佐药调和药性或治疗兼证,使药引导药力直达病所,中草药的炮制方法(如炒、炙、煅、蒸等)也会影响药性,如生地黄性寒凉血,经蒸制后变为熟地黄则性温补血。

现代研究进一步揭示了中草药的有效成分及作用机制,青蒿中的青蒿素具有高效抗疟作用,成为诺贝尔奖成果;黄连中的小檗碱有抗菌、降血糖功效;丹参中的丹参酮类成分能改善心血管循环,中草药的多成分、多靶点特点,使其在慢性病调理、亚健康改善等方面具有独特优势,如六味地黄丸滋补肾阴,逍遥疏肝解郁,四君子汤健脾益气等经典方剂,至今仍广泛应用于临床。

中草药的使用需注意安全性,部分药材具有毒性,如马钱子、附子需严格炮制后使用;长期服用可能产生不良反应,如甘草过量可致水肿;不同体质对药物反应不同,如湿热体质者误服温补药可能加重症状,中草药应在专业中医师指导下使用,避免自行配伍或长期过量服用。

中草药不仅是防治疾病的工具,更是中华文化的载体。“药食同源”的理念体现了中医“天人合一”的思想,如山药健脾、百合润肺、山楂消食,既是药物也是食材,随着中医药国际化进程加快,中草药在抗衰老、免疫调节、肿瘤辅助治疗等领域的研究不断深入,为人类健康贡献着中国智慧。

相关问答FAQs

Q1:中草药和中药有什么区别?

A:中草药是天然药物的总称,泛来源于自然界(植物、动物、矿物)的未经加工或简单加工的药物,强调其自然属性;中药则是在中医理论指导下,用于防治疾病、调理机物的药物,强调其医学理论指导下的应用,中草药是中药的主要来源,但并非所有中草药都能直接作为中药使用,需经过中医辨证论治和配伍才能称为“中药”。

Q2:服用中草药时需要注意什么?

A:服用中草药需注意以下几点:①辨证论治:根据自身体质和症状选择药物,如寒证忌用寒凉药(黄连、金银花),热证忌用温热药(干姜、附子);②遵医嘱:严格控制剂量和疗程,避免长期过量服用;③注意配伍禁忌:遵循“十八反”“十九畏”等配伍原则,如甘草反甘遂、藜芦,人参五灵脂;④特殊人群慎用:孕妇禁用麝香、莪术等活血化瘀药,儿童、老人需减量;⑤观察反应:服用后出现皮疹、恶心、腹泻等不适需立即停药并咨询医师。