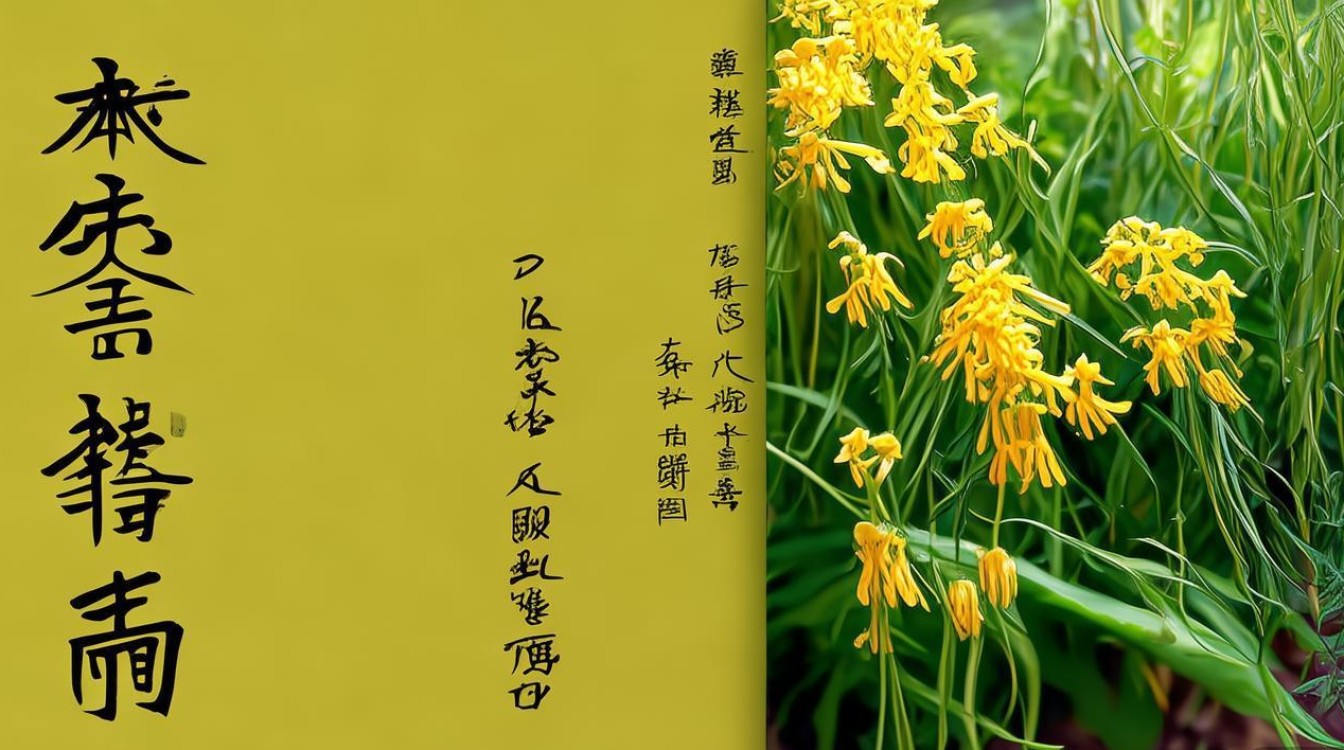

千里光,菊科千里光属多年生草本植物,因其叶片在阳光下能反射银光而得名,别名千里及、千里急、九里明等,在我国,千里光分布广泛,多生于山坡、路旁、沟边等湿润处,其全草均可入药,是一味历史悠久的中草药,传统中医药理论认为,千里光性苦、辛,寒,归肝、肺经,具有清热解毒、清肝明目、杀虫止痒之功效,在民间素有“草药中的抗生素”之称。

在古代医籍中,千里光的应用记载颇丰。《本草纲目》言其“清热解毒,明目去翳,杀虫止痒”,《神农本草经》将其列为中品,称其“主皮肤热,恶疮疽痔,除水气,利关节”,具体而言,其药用价值主要体现在三个方面:一是清热解毒,常用于治疗热毒蕴结所致的疮痈肿毒、咽喉肿痛、蛇虫咬伤等症,如《本草汇言》记载,用鲜千里光捣烂外敷,可治疔疮肿毒;二是清肝明目,因性寒入肝经,能清泻肝火、明目退翳,适用于肝火上炎所致的目赤肿痛、羞明多泪、眼目昏花等,民间常用千里光煮水洗眼,缓解“红眼病”;三是杀虫止痒,对湿疹、疥癣、阴痒等皮肤瘙痒性疾病有较好疗效,如《滇南本草》中,以千里光配伍苦参、地肤子煎水外洗,治疗湿热下注所致的阴囊湿疹。

现代药理学研究表明,千里光的药用活性成分复杂,主要包括生物碱类、黄酮类、酚酸类、挥发油等,这些成分共同构成了其药理作用的基础,生物碱类如千里光碱、千里光菲灵碱等是其抗菌、抗炎的主要活性物质;黄酮类成分如槲皮素、山奈酚等则具有抗氧化、保护血管的作用;酚酸类如绿原酸、咖啡酸等能增强机体免疫力,主要活性成分及药理作用如下:千里光碱(生物碱)具有抗微生物活性,可抑制金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等致病菌生长,同时通过抑制炎症因子释放发挥抗炎作用;槲皮素(黄酮类)能清除自由基,减少脂质过氧化,降低毛细血管通透性,起到抗氧化和保护血管的作用;绿原酸(酚酸类)可激活巨噬细胞,增强吞噬功能,调节机体免疫力,并对流感病毒等有抑制作用,基于这些活性成分,现代研究发现千里光具有多重药理作用:抗菌方面,对金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、大肠杆菌、痢疾杆菌等多种致病菌有抑制作用,尤其对皮肤和眼部感染菌效果显著;抗炎作用通过抑制炎症介质如前列腺素、白三烯的合成,减轻组织红肿热痛;抗氧化能力可清除体内过多自由基,延缓细胞衰老,预防氧化应激相关疾病;部分研究还显示其具有一定的抗肿瘤活性,可能通过诱导肿瘤细胞凋亡、抑制增殖等机制发挥作用。

在临床实践中,千里光的应用形式多样,既有内服制剂,也有外用方剂,内服主要用于治疗热毒炽盛或肝火上炎所致的疾病,如感冒发热、咽喉肿痛,可配伍金银花、连翘、板蓝根等清热解毒药,组成“千里光汤”;若用于肝火旺盛导致的目赤肿痛,常与菊花、决明子、密蒙花等配伍,增强清肝明目之效,对于湿热黄疸、肝炎等症,也可用千里光配茵陈、栀子等利湿退黄药,外用则更广泛,如治疗皮肤湿疹、皮炎,可用千里光煎水外洗,或鲜品捣烂敷于患处;治疗烫伤、烧伤,可将千里光研末,用麻油调敷创面,能消炎止痛、促进愈合;眼部感染如结膜炎、角膜炎,临床常用千里光制成滴眼液,直接滴眼,缓解眼部红肿痒痛,值得注意的是,千里光在眼科疾病中的应用尤为经典,民间有“九里明洗眼,红眼去得快”的说法,现代药理也证实其抗菌抗炎成分对眼部感染有针对性作用。

尽管千里光药用价值显著,但其安全性问题也不容忽视,传统经验与现代研究均表明,千里光含有一定毒性成分,主要是千里光碱等吡咯里西啶类生物碱,长期或过量服用可能引起肝损伤,表现为肝细胞坏死、黄疸等,使用时需严格遵循以下原则:一是控制用量,内服一般每日9-15g,外用适量,不宜长期连续使用;二是注意炮制,可通过甘草制、黑豆制等方法降低毒性,或久煎(30分钟以上)使生物碱分解;三是禁忌人群,孕妇、哺乳期妇女、婴幼儿及肝肾功能不全者禁用,体质虚弱者慎用;四是用药期间需监测肝功能,如出现乏力、纳差、尿黄等肝损伤症状,应立即停药并就医。

相关问答FAQs:

Q1:千里光有毒吗?使用时需要注意什么?

A1:千里光含有吡咯里西啶类生物碱(如千里光碱),具有一定肝毒性,长期或过量服用可能导致肝损伤,使用时需注意:严格按医嘱用量,内服不超过15g/日;避免长期连续使用;孕妇、肝肾功能不全者禁用;可配合甘草、黑豆等减毒炮制,或久煎降低毒性;用药期间监测肝功能,出现不适及时停药。

Q2:千里光可以长期泡水喝吗?

A2:不建议长期泡水喝,千里光的有效成分和毒性成分(如生物碱)均溶于水,长期饮用会导致毒性成分在体内蓄积,增加肝损伤风险,短期用于缓解目赤肿痛或皮肤问题(如用千里光泡水洗眼或外敷)尚可,但若需内服,应在中医师指导下,短期、按疗程使用,并定期复查肝功能。