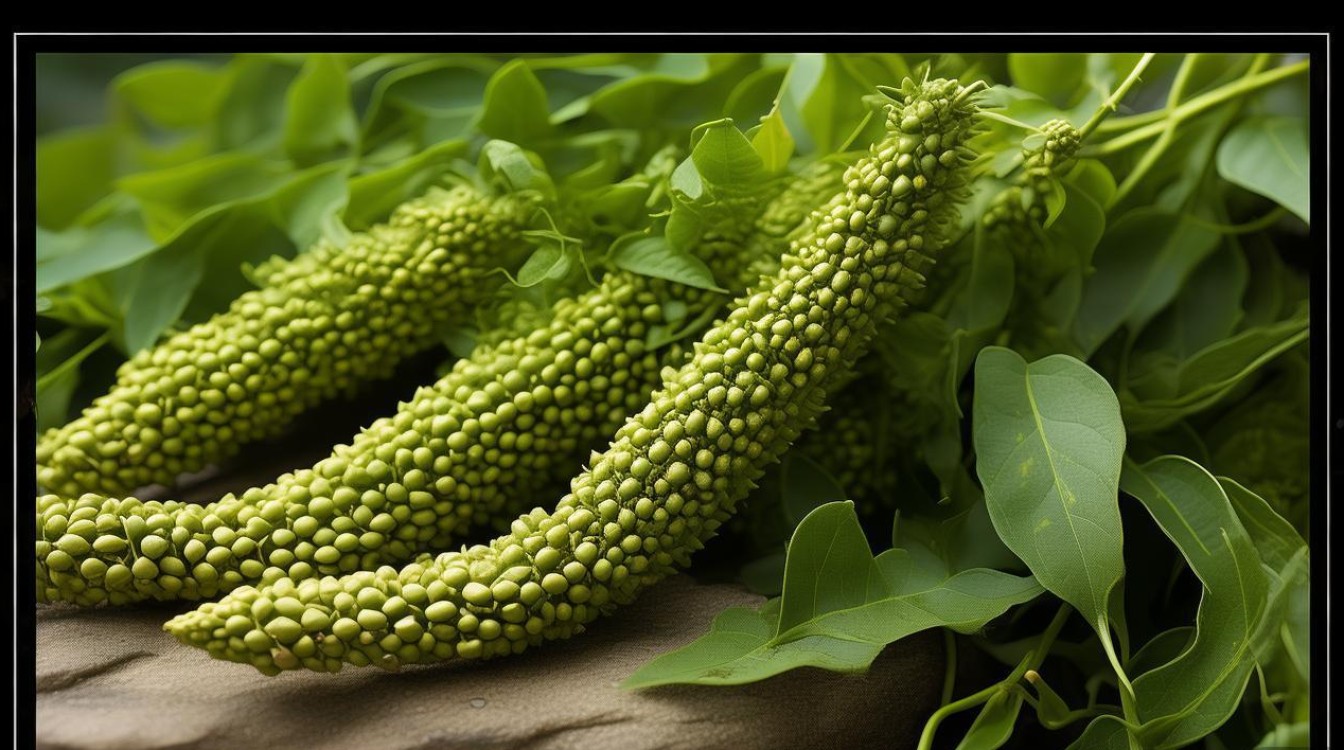

目须草为传统民间常用草药,在部分地区亦被称为“谷精珠”“戴星草”“移星草”,系谷精草科植物谷精草Eriocaulon buergerianum Koern.的干燥带花茎的头状花序或全草,其名始载于《本草纲目》,因花茎细长,顶端头状花序形似胡须,且多用于眼部疾病,故名“目须草”,在我国南方各省区如江苏、浙江、安徽、江西、湖南等地均有分布,多生于水田、池沼潮湿处,秋季采收,晒干入药。

目须草性味辛、甘,平,归肝、肺经,历代医籍记载其具有“疏散风热、明目退翳、去翳明目”之效,临床常用于治疗风热感冒、头痛眩晕、目赤肿痛、眼生翳膜、雀盲(夜盲症)等症,现代药理研究表明,目须草含黄酮类、挥发油、酚酸类、多糖等成分,其中槲皮素、谷精草素等成分具有抗炎、抗菌、抗氧化及调节免疫作用,为其明目退翳的功效提供了科学依据。

目须草药材基本信息表

| 项目 | |

|---|---|

| 来源 | 谷精草科植物谷精草的干燥带花茎头状花序或全草 |

| 别名 | 谷精珠、戴星草、移星草、珍珠草 |

| 性味归经 | 辛、甘,平;归肝、肺经 |

| 功效主治 | 疏散风热,明目退翳,用于风热感冒,头痛眩晕,目赤肿痛,眼生翳膜,雀盲等 |

| 化学成分 | 黄酮类(槲皮素、山奈酚)、挥发油、酚酸类(绿原酸)、多糖、谷精草素等 |

| 炮制方法 | 净制:除去杂质及残根,切段;或直接晒干备用 |

| 用法用量 | 内服:3-6g,煎汤或入丸散;外用:适量,研末调敷或煎液洗眼 |

| 使用注意 | 阴虚血亏者慎用;不宜久煎(含挥发油);孕妇忌服 |

临床应用与配伍

目须草在临床应用中,根据不同病症常配伍其他药物以增强疗效,治疗风热目赤、羞明多泪,常与菊花、桑叶、决明子配伍,如《银海精微》中“谷精草散”,以疏散风热、清肝明目;若肝火上炎所致目赤肿痛、翳膜遮睛,则配伍龙胆草、黄芩、石决明,以清肝泻火、退翳明目;对于小儿疳积引起的雀盲(夜盲症),多与鸡肝、苍术同用,以养肝明目、健脾消疳,目须草还可外用,取适量煎液洗眼,治疗目赤肿痛、目痒多眵,或研末调敷患处,用于眼生翳膜。

现代临床研究显示,目须草提取物对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等有抑制作用,其黄酮类成分可通过减轻眼部炎症反应,缓解结膜炎、角膜炎等症状,多糖成分能增强机体免疫功能,对反复发作的目疾有辅助治疗作用。

使用注意事项

目须草虽为常用草药,但使用时需注意辨证论治,因其性平偏凉,脾胃虚寒、大便溏泄者不宜长期服用;阴虚血亏导致的目暗不明,需配伍养阴药如枸杞子、女贞子同用,以免耗伤正气,煎煮时不宜久煎,有效成分挥发油易散失,一般宜后下或开水冲泡,外用需注意眼部卫生,避免药液污染,若出现眼部刺激加重,应立即停用并就医,孕妇及过敏体质者慎用,儿童用量需酌减。

相关问答FAQs

Q1:目须草和菊花都能明目,两者有什么区别?

A:目须草与菊花均有明目功效,但侧重点不同,目须草性平,偏于疏散风热、退翳明目,适用于风热目赤、眼生翳膜(如角膜炎、结膜炎伴有翳膜者),且能入肝经,对夜盲症有一定疗效;菊花性微寒,分为黄菊与白菊,黄菊长于清泻肝火,适用于肝火目赤、肿痛;白菊兼能养肝阴,适用于目暗昏花、视物模糊,目须草尚能治疗风热感冒头痛,而菊花更多用于清热解毒、平肝阳,两者常配伍使用,增强明目退翳之效。

Q2:目须草可以长期泡水喝吗?

A:目须草不建议长期泡水饮用,目须草虽性平,但长期服用可能耗伤气血,尤其对于脾胃虚弱者,易出现腹泻、食欲不振等不良反应,现代研究也表明,其含有的某些成分长期过量摄入可能影响肝肾功能,建议在医师指导下短期使用,一般连续服用不超过1周,若症状未缓解或加重,应及时就医,泡水时水温不宜过高(以80-90℃为宜),以免破坏挥发油等有效成分。