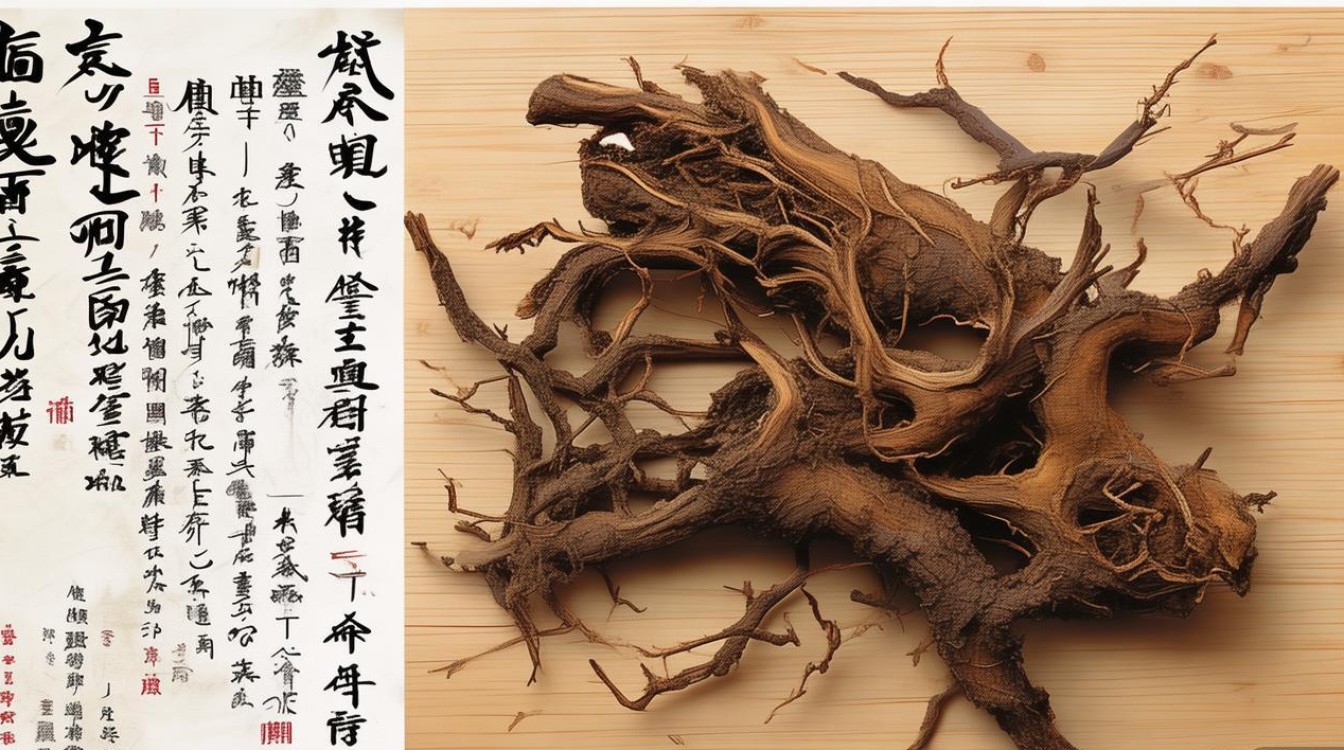

巴戟根作为传统中草药的常用根类药材,来源于茜草科植物巴戟天的干燥根,主产于广东、广西、福建等地,具有补肾阳、强筋骨、祛风湿的功效,在临床应用及养生保健中均有重要地位,了解巴戟根的形态特征对于药材识别、质量控制及合理使用至关重要,以下从来源、性状特征、图片识别要点、功效应用及注意事项等方面进行详细说明,并附伪品对比表及常见问题解答。

巴戟根的基本来源与植物形态

巴戟天为多年生藤本植物,根肉质,圆柱形,微弯曲,外皮灰黄色至灰褐色,具纵皱纹及横长的皮孔,质韧,断面皮部厚,紫红色或淡紫色,木部黄棕色,呈放射状排列,俗称“菊花心”,茎圆柱形,有纵棱,小枝被毛,叶对生,叶片椭圆形或长椭圆状披针形,叶背被短毛,聚伞花序,花白至淡红色,核果红色,药用部位为栽培2-3年后的干燥根,秋冬二季采挖,除去须根,晒至六七成干,轻轻捶扁,再晒干。

巴戟根的性状特征与图片识别要点

通过图片识别巴戟根时,需重点关注以下特征:

- 根形与大小:根呈圆柱形或扁圆柱形,略弯曲,长3-15cm,直径0.5-2cm,表面灰黄色、暗褐色或灰棕色,具不规则纵皱纹及横长的皮孔样突起,部分根段可见横向断裂的皮层,露出木部,俗称“鸡肠风”。

- 质地与断面:质韧,不易折断,断面皮部厚,紫红色或淡紫色,木部黄棕色,可见放射状纹理,中心有木心(木质部),皮部与木部易分离。

- 气味与味道:气微,味甘而微涩,嚼之有黏性。

- 炮制特征:生巴戟根表面灰黄色,制巴戟根(甘草水或黄酒蒸)表面颜色加深,呈暗褐色或黑色,味甘微甜。

图片中需注意与伪品区分,如羊角藤根(茜草科植物,根表面灰棕色,断面皮部薄,无紫红色)、恩施巴戟(木部较大,皮部较窄)等,避免误用。

巴戟根的功效与应用

巴戟根性辛、甘,微温,归肾、肝经,具有补肾阳、强筋骨、祛风湿的功效,常用于:

- 肾阳不足:症见阳痿遗精、宫冷不孕、月经不调、少腹冷痛,如右归丸、巴戟天丸等方剂中配伍应用。

- 筋骨痿软:用于腰膝酸软、风湿痹痛,如金刚丸、独活寄生汤等。

- 现代应用:现代药理研究表明,巴戟根含有蒽醌类、环烯醚萜类、多糖等成分,具有增强免疫力、抗疲劳、抗骨质疏松、调节内分泌等作用,常用于保健品及中药制剂中。

巴戟根图片获取与注意事项

获取巴戟根图片可通过正规中药材图谱(如《中国药典》彩色图谱、《中药大辞典》附图)、专业中药材数据库(如中华中医药网、全国中药材检测平台)或药材市场实拍图,识别时需注意:

- 观察根的形状、颜色、纹理是否自然,避免人工染色或硫磺熏蒸的劣质品(表面过白或颜色不均匀)。

- 关注断面特征,正品皮部紫红色,木部放射状明显,伪品断面多无此特征。

- 注意炮制方法,生品与制品图片特征不同,需根据实际需求选择。

巴戟根与常见伪品对比表

| 项目 | 正品巴戟根 | 常见伪品(羊角藤根) |

|---|---|---|

| 来源 | 茜草科巴戟天 | 茜草科羊角藤 |

| 根形 | 圆柱形,略弯曲,具横长皮孔 | 圆柱形或略呈连珠状,皮孔不明显 |

| 表面颜色 | 灰黄色至暗褐色,纵皱纹深 | 灰棕色,纵皱纹浅,有细密横纹 |

| 断面特征 | 皮部紫红色,木部黄棕色,放射状明显 | 皮部薄,黄白色,木部较大,无紫红色 |

| 气味 | 气微,味甘微涩,嚼之有黏性 | 气微,味淡,无黏性 |

相关问答FAQs

Q1:巴戟根图片中如何区分正品与伪品“恩施巴戟”?

A:恩施巴戟为同科植物四川虎刺的根,与正品巴戟根的主要区别在于:根较细小(直径0.3-1cm),表面纵皱纹明显,横皮孔少;断面皮部较窄,淡紫色或灰白色,木部占大部分,黄白色,无“菊花心”特征;味微苦,无黏性,正品巴戟根根粗壮,皮部厚,紫红色,木部放射状明显,味甘微涩有黏性。

Q2:巴戟根的图片特征中“菊花心”具体指什么?

A:“菊花心”是巴戟根横断面的典型特征,指木部(木质部)呈放射状排列,纹理从中心向外扩散,形似菊花花瓣,具体表现为:木部黄棕色,导管群呈放射状分布,与周围薄壁组织界限明显,这是正品巴戟根的重要鉴别依据,伪品如铁箍散根的断面木部多呈放射状但无紫红色皮部,或纹理杂乱无“菊花心”形态。