败酱草为临床常用中药,具有清热解毒、消痈排脓、祛瘀止痛之功效,用于治疗肠痈、肺痈、痢疾、产后瘀痛、腹痛等症,由于历史用药习惯及地方差异,败酱草的来源较为复杂,正品主要为败酱科植物黄花败酱(Patrinia scabiosaefolia Fisch. ex Trev.)或白花败酱(Patrinia villosa Juss.)的干燥地上部分,部分地区尚有以十字花科植物菥蓂(Thlaspi arvense L.)作“败酱草”使用的混淆品,需通过性状、显微、理化等方法进行准确鉴别,以确保临床用药安全有效。

败酱草药材来源及正品特征

(一)正品来源

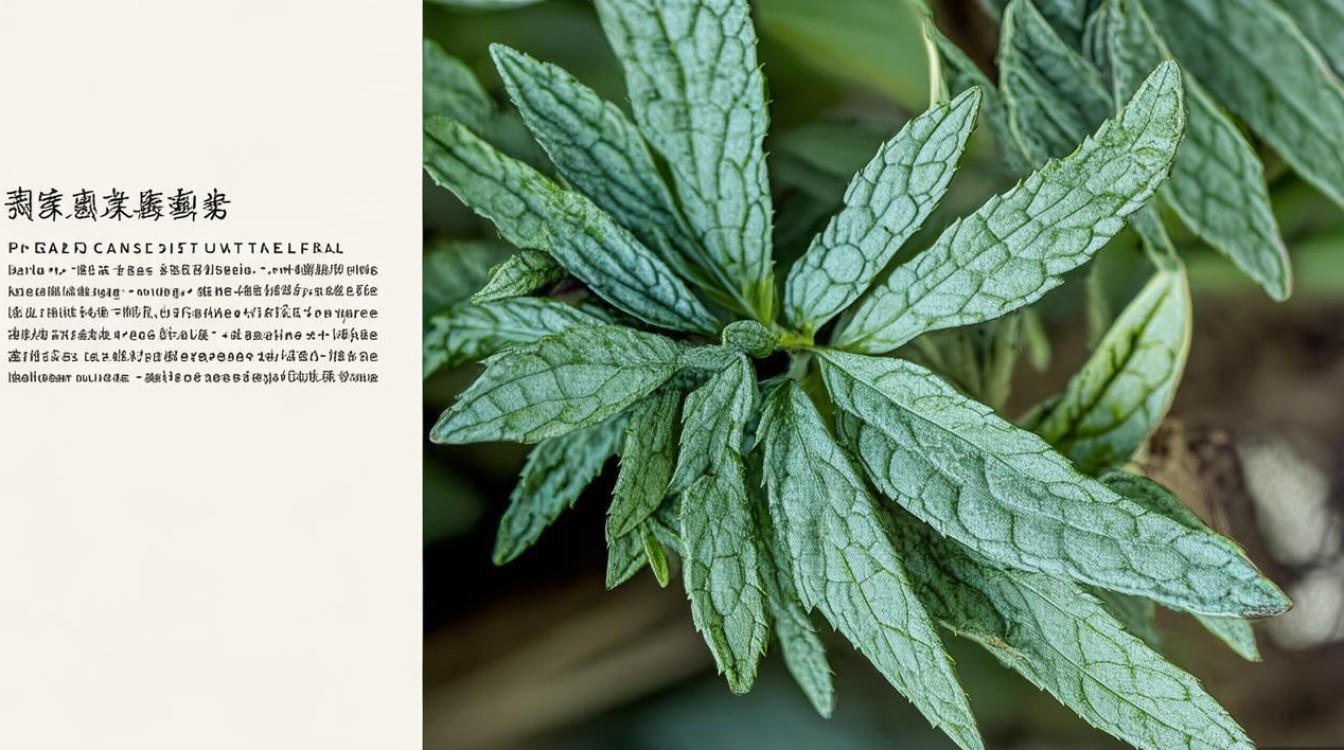

- 黄花败酱:败酱科多年生草本,高30-100cm,茎直立,具倒生白色粗伏毛,基生叶丛生,叶片卵形或卵状披针形,边缘具粗锯齿;茎生叶对生,叶片披针形或窄卵形,叶柄短或近无柄,花序为聚伞房状花序,花冠黄色,直径3-4mm,花冠筒短,上部5裂,瘦果倒卵形,基部与增大的苞片贴生,苞膜质,具3脉。

- 白花败酱:与黄花败酱主要区别为花冠白色,直径4-6mm,果实苞片较长,边缘有粗齿或全缘。

二者干燥地上部分均作正品败酱草入药,习称“南败酱”,主产于我国东北、华北、华东等地。

性状鉴别要点

正品败酱草(干燥地上部分)的性状特征可概括为“根茎短,茎圆柱,叶对生,花黄白,果带苞,气特异”。

(一)黄花败酱(正品)

- 根茎与根:根茎短圆柱形,棕褐色,着生众多细根,根长3-8cm,直径1-3mm,表面黄棕色,易折断,断面皮部黄白色,木部浅黄棕色。

- 茎:茎圆柱形,长30-70cm,直径2-6mm,表面黄绿色或黄棕色,具纵向细纹及稀疏倒生白色毛茸,质脆,易折断,断面中空,髓部黄白色。

- 叶:叶对生,多破碎,完整叶呈羽状深裂或全裂,裂片边缘具不整齐缺刻,叶面绿色或黄绿色,叶背灰绿色,叶脉明显,叶柄短或近无柄。

- 花与果实:花序可见残存黄色花冠或脱落后的花萼,花萼筒状,5齿裂;果实为倒卵形瘦果,长约2mm,基部与宿存膜质苞片贴生,苞片边缘有粗齿或全缘,果面具油点。

- 气味:具特异臭气,味苦。

(二)白花败酱(正品)

与黄花败酱主要区别:花冠白色,直径较大;果实苞片边缘通常全缘,无粗齿;臭气较黄花败酱稍弱。

(三)常见混淆品——菥蓂(十字花科)

- 茎:茎圆柱形,具4棱,表面灰绿色或黄绿色,棱上有白色柔毛。

- 叶:叶互生,叶片椭圆形或倒卵状披针形,边缘具波状齿或疏锯齿,叶柄有翅。

- 花与果实:总状花序,花瓣白色,短倒卵形;果实为扁平倒广卵形短角果,先端凹陷,边缘有翅,表面有网纹,无特异臭气,味微苦。

显微鉴别特征

(一)茎横切面(黄花败酱)

- 表皮:1列细胞,类方形,外壁角质化,有非腺毛(1-3个细胞,长50-200μm)。

- 皮层:窄环状,外侧有厚角组织,皮层细胞类圆形,含草酸钙簇晶。

- 维管束:外韧型维管束环列,韧皮部狭窄,木质部由导管、木纤维组成,射线细胞1-2列。

- 髓部:宽广,薄壁细胞含大量淀粉粒及草酸钙簇晶。

(二)粉末特征

- 非腺毛:1-3个细胞,长50-200μm,基部直径10-30μm,壁稍厚,有的具角质层纹理。

- 腺毛:头部1-4细胞,直径20-40μm,柄部1-3细胞,长20-60μm。

- 导管:网纹导管为主,直径20-80μm,螺纹导管少见。

- 花粉粒:球形,直径25-35μm,表面具短刺状雕纹,萌发孔3个。

- 草酸钙簇晶:直径10-30μm,存在于薄壁细胞中。

(三)混淆品菥蓂粉末区别

无草酸钙簇晶,可见淀粉粒(单粒类球形,直径5-20μm,脐点点状),种皮细胞棕黄色,表面网纹状,导管以网纹为主,无特异臭气相关腺毛。

理化鉴别方法

(一)薄层色谱法

取本品粉末1g,加甲醇10ml,超声处理30分钟,滤过,滤液作为供试品溶液,另取齐墩果酸对照品,加甲醇制成每1ml含1mg的溶液作为对照品溶液,照薄层色谱法(附录Ⅵ B)试验,吸取上述两种溶液各5μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以环己烷-丙酮-乙酸乙酯(5:2:1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%硫酸乙醇溶液,加热至斑点显色,供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。

(二)泡沫反应

取本品粉末0.5g,加水5ml,煮沸5分钟,滤过,取滤液2ml,置试管中,用力振摇1分钟,产生持久性泡沫(持续10分钟以上),提示含皂苷类成分(败酱草主要活性成分为三萜皂苷、挥发油等)。

常见伪品鉴别要点归纳

| 鉴别项目 | 正品(败酱科) | 混淆品(菥蓂,十字花科) |

|---|---|---|

| 来源 | 败酱科黄花败酱、白花败酱地上部分 | 十字花科菥蓂地上部分 |

| 茎特征 | 圆柱形,无棱,具倒生白色毛茸 | 圆柱形,具4棱,棱上有白色柔毛 |

| 叶序 | 对生 | 互生 |

| 花序 | 聚伞房状,花冠黄/白色 | 总状花序,花瓣白色,短倒卵形 |

| 果实 | 倒卵形瘦果,与膜质苞片贴生,苞片边缘有齿 | 扁平倒广卵形短角果,边缘有翅,具网纹 |

| 气味 | 特异臭气 | 无特异臭气 |

| 显微 | 含草酸钙簇晶,腺毛1-4细胞头 | 无簇晶,种皮细胞网纹状,含淀粉粒 |

相关问答FAQs

Q1:败酱草的特异臭气主要来源于哪种成分?如何通过气味快速鉴别正品与伪品?

A1:败酱草的特异臭气主要来源于其含有的败酱醇、败酱烯等挥发油成分,尤其是白花败酱中的挥发油含量较高,臭气更显著,快速鉴别时,可将药材揉碎后闻气味:正品败酱草(败酱科)具有强烈的腐臭气,类似陈旧酱味;而混淆品菥蓂(十字花科)无此臭气,仅具淡淡草气,通过气味差异可初步区分二者。

Q2:败酱草与“白花败酱”“黄花败酱”的关系是什么?如何区分二者?

A2:“白花败酱”和“黄花败酱”均为《中国药典》收载的正品败酱草来源植物,二者植物学特征及药材功效一致,仅花色、苞片形态存在差异,区分要点:①花色:黄花败酱花冠黄色,直径3-4mm;白花败酱花冠白色,直径4-6mm。②果实苞片:黄花败酱苞片边缘具粗齿;白花败酱苞片边缘多全缘或具浅齿。③臭气强度:白花败酱因挥发油含量较高,臭气较黄花败酱更明显,临床应用中二者不作区分,同等入药。