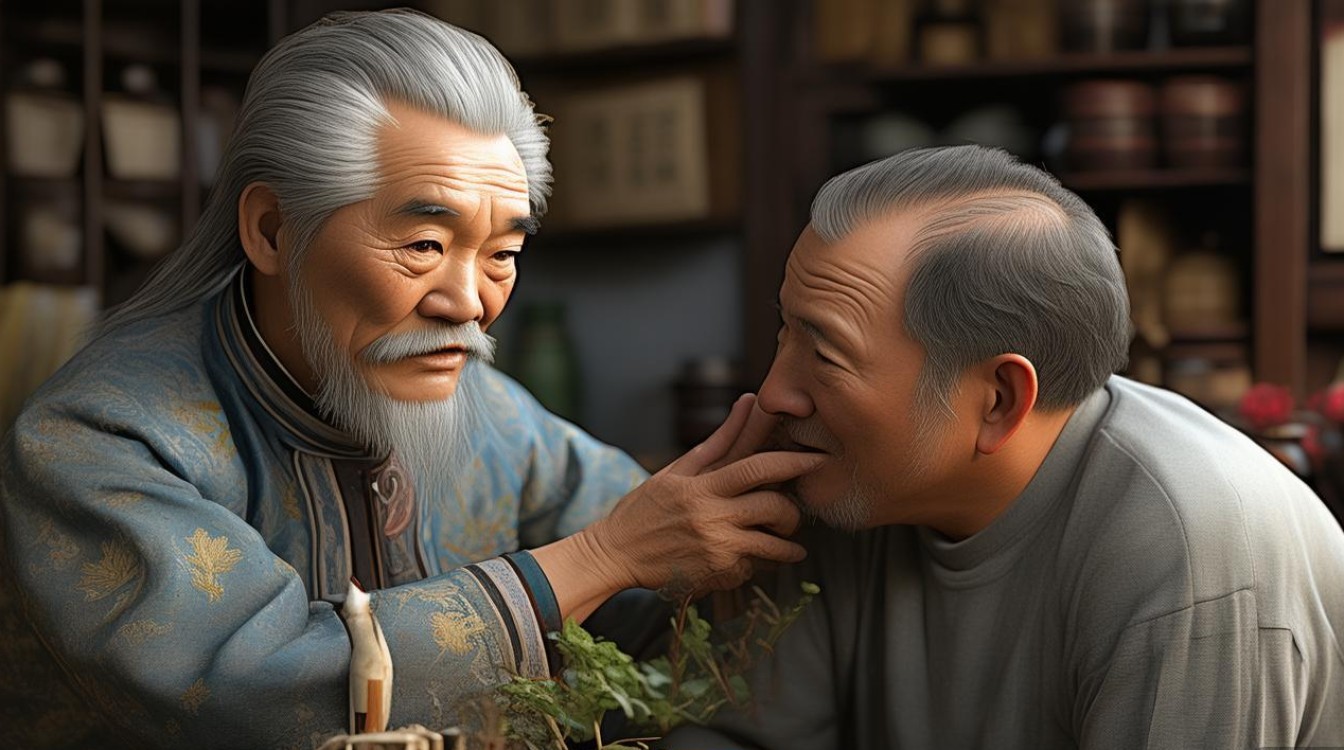

耳鸣是临床常见的耳科症状,以自觉耳中鸣响,如闻蝉声、潮声或机器轰鸣声为主要表现,可单侧或双侧发生,持续或间断发作,常影响睡眠、情绪及生活质量,中医认为耳鸣与“肾开窍于耳”“胆经循耳中”“脾胃升清降浊失常”等密切相关,名中医治疗耳鸣强调辨证论治,从整体出发调理脏腑功能,结合内外同治、针药并用,往往能取得较好疗效。

中医对耳鸣的辨证核心在于分虚实:实证多因肝火上扰、痰火郁结、风邪外袭,以突发耳鸣、声大如潮、按之不减为特点;虚证多因肾精亏虚、脾胃虚弱、气血不足,以耳鸣日久、声细如蝉、劳累后加重为特征,名中医临证时,常通过问耳鸣性质、发作时间、伴随症状(如头晕、腰酸、口苦、纳差等),结合舌脉象,明确病位在肝、肾、脾、胆等何脏,再针对性立法处方,肾精亏虚者治以滋肾填精、纳气归元,常用耳聋左慈丸加减(熟地、山茱萸、山药、泽泻、丹皮、茯苓、磁石、五味子等);肝火上扰者治以清肝泻火、开郁通窍,方选龙胆泻肝汤(龙胆草、黄芩、栀子、泽泻、木通、车前子、当归、柴胡、甘草等);痰火郁结者治以清热化痰、和胃降浊,常用温胆汤加味(半夏、陈皮、茯苓、甘草、竹茹、枳实、黄连、石菖蒲等)。

为更直观展示常见证型的辨治要点,现将主要分型及代表方药归纳如下:

| 证型 | 主症特点 | 治法 | 代表方药(常用药物) |

|---|---|---|---|

| 肾精亏虚 | 耳鸣如蝉,昼夜不息,腰膝酸软,头晕目眩,失眠多梦,舌红少苔,脉细数 | 滋肾填精,纳气归元 | 熟地、山茱萸、山药、泽泻、丹皮、茯苓、磁石、五味子、枸杞子 |

| 肝火上扰 | 耳鸣突发,声大如潮,头胀面红,口苦咽干,急躁易怒,便秘尿黄,舌红苔黄,脉弦数 | 清肝泻火,开郁通窍 | 龙胆草、黄芩、栀子、泽泻、木通、车前子、当归、柴胡、甘草、石菖蒲 |

| 痰火郁结 | 耳鸣如潮,头重昏蒙,胸闷脘痞,痰多口黏,舌红苔黄腻,脉滑数 | 清热化痰,和胃降浊 | 半夏、陈皮、茯苓、甘草、竹茹、枳实、黄连、石菖蒲、胆南星 |

| 脾胃虚弱 | 耳鸣声低,劳累后加重,食欲不振,腹胀便溏,面色萎黄,舌淡苔白,脉虚弱 | 健脾益气,升清通窍 | 益气聪明汤(黄芪、党参、白术、升麻、葛根、蔓荆子、赤芍、黄柏) |

除内服中药外,名中医常结合针灸、耳穴压豆等外治法增强疗效,针灸常选取听宫、听会、翳风、太溪、太冲、足三里、三阴交等穴位,其中听宫、听会、翳风为局部取穴,可通经活络;太溪滋肾阴,太冲清肝火,足三里、三阴交健脾和胃,共奏调理脏腑之功,耳穴压豆则选取肾、肝、内耳、神门、皮质下等穴位,通过持续刺激调节耳部气血,中药外治如用石菖蒲、磁石、冰片等研末制成滴耳液,或吴茱萸、研末贴敷涌泉穴,也可辅助改善耳鸣。

生活调护对耳鸣康复至关重要,名中医常建议患者避免长时间处于噪音环境,戒烟限酒,规律作息,避免熬夜;饮食宜清淡,少食辛辣肥甘之品,多食黑芝麻、核桃、枸杞子等补肾益精食物;保持心情舒畅,避免焦虑、抑郁等不良情绪,可通过听轻音乐、练习八段锦等方式舒缓压力。

相关问答FAQs

Q1:耳鸣一定要吃中药吗?中医治疗耳鸣还有哪些方法?

A1:并非所有耳鸣都必须吃中药,中医治疗耳鸣强调综合调理,除内服中药外,针灸、耳穴压豆、穴位按摩、中药外治(如滴耳、足浴)等方法均常用,具体选择需根据辨证结果而定,例如急性实证耳鸣(如肝火上扰)可首选针灸配合清肝泻火中药,慢性虚证耳鸣(如肾精亏虚)则以内服滋补中药为主,辅以耳穴压豆,生活调护(如避免噪音、调节情绪)是基础,需贯穿治疗始终。

Q2:中医治疗耳鸣多久能见效?为何有些患者治疗效果不明显?

A2:耳鸣见效时间因人而异,一般轻症(如短期肝火上扰)经1-2周规范治疗可缓解,慢性顽固性耳鸣(如病程超过半年、肾精亏虚或痰火郁结)需1-3个月甚至更长时间,疗效不明显可能与多种因素相关:一是辨证不准确,如将肾虚耳鸣误辨为肝火,导致方药不对;二是治疗依从性差,未坚持服药或忽视生活调护;三是病因复杂,如合并高血压、糖尿病、颈椎病等基础疾病,或由噪声性损伤、耳部器质性病变(如听神经瘤)引起,需先治疗原发病;四是病程过长,耳部神经已发生不可逆损伤,此时治疗以改善症状、延缓进展为主,建议患者及时到正规医院中医科就诊,完善相关检查(如听力测试、耳部影像学检查),明确病因后再辨证施治。