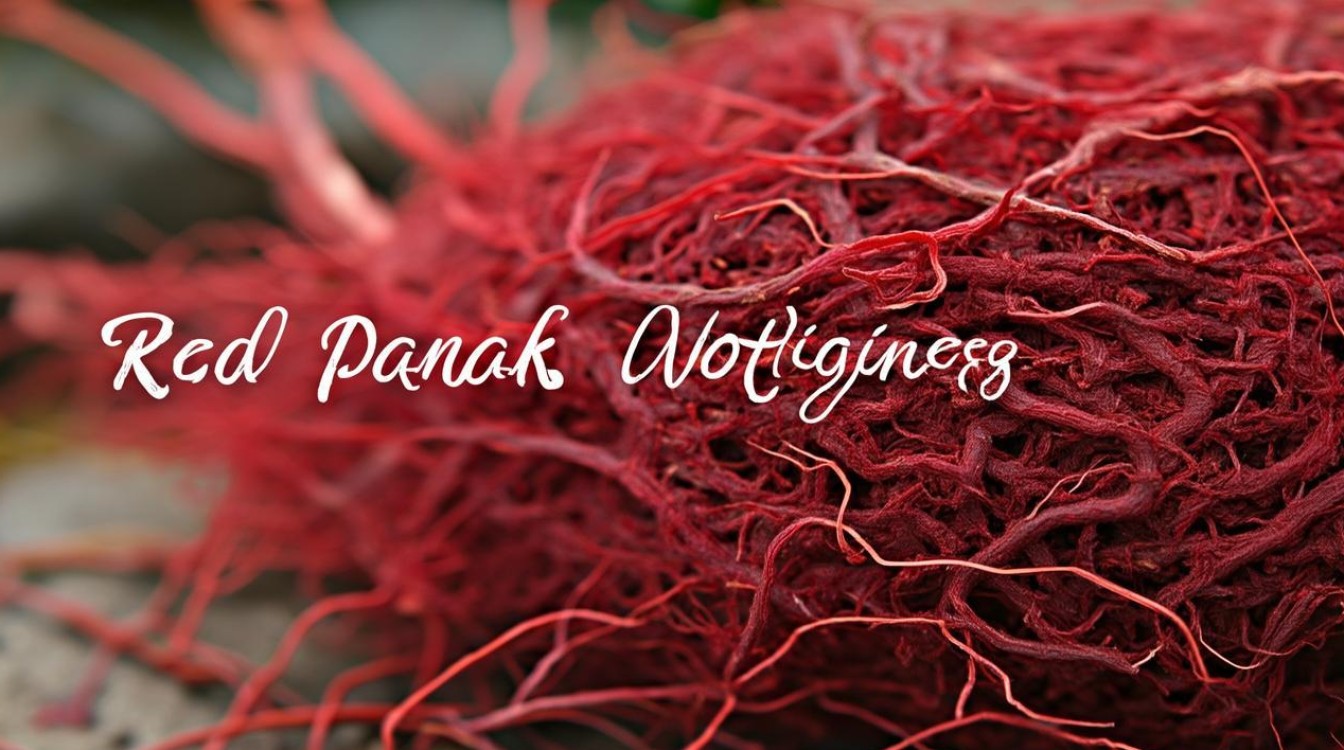

红芪子为豆科植物多序岩黄芪(Hedysarum polybotrys Hand.-Mazz.)的干燥成熟种子,是传统中药材红芪的果实部分,主产于甘肃、青海、四川等地的海拔2000-3000米高寒山区,秋季果实成熟时采收,晒干后脱壳取子,作为红芪的药用部位之一,红芪子在传统中医理论中具有独特功效,现代研究也揭示了其丰富的营养成分与生物活性,近年来逐渐受到关注。

红芪子的性状特征

红芪子呈肾形或椭圆形,长3-5毫米,宽2-3毫米,表面棕红色或红褐色,具细密网纹,种脐位于一侧凹陷处,呈灰白色,质地坚硬,破开后种仁乳白色,富含油脂,气微香,味微甜,其性状与黄芪子(黄芪的种子)相似,但红芪子颜色较深、网纹更粗,可通过以下表格区分:

| 特征 | 红芪子 | 黄芪子 |

|---|---|---|

| 颜色 | 棕红色或红褐色 | 黄褐色或浅棕色 |

| 表面网纹 | 细密、较深 | 稍粗、较浅 |

| 种脐形状 | 椭圆形、凹陷明显 | 圆形、凹陷较浅 |

| 种仁油脂性 | 更强,断面油润 | 稍弱,断面较干 |

功效与应用

传统中医认为,红芪子性味甘、温,归脾、肺经,具有“补气健脾、固表止汗、利水消肿”等功效,常用于脾气虚弱引起的食少便溏、倦怠乏力,或肺气不足导致的自汗、气短,其功效与红芪根相似,但药力较为缓和,更侧重于健脾养胃,适合长期调理。

现代药理研究表明,红芪子富含多糖、皂苷、黄酮、氨基酸及多种微量元素(如硒、铁、锌),多糖类成分可增强机体免疫功能,提高巨噬细胞活性;皂苷具有抗氧化、抗疲劳作用,能清除自由基,延缓衰老;黄酮类成分则对心血管系统有保护作用,可降低血脂、改善微循环,红芪子中的硒元素含量较高,具有抗癌、抗病毒的功效,在保健品开发中具有广阔前景。

在临床应用中,红芪子可单味煎服,或配伍其他药材增强疗效,与党参、白术同用,治疗脾气虚弱、食少纳呆;与浮小麦、麻黄根配伍,缓解气虚自汗;与茯苓、泽泻搭配,用于脾虚水肿,近年来,红芪子也被制成药膳,如红芪子炖鸡汤、红芪子粥等,成为日常养生佳品。

鉴别与品质评价

优质红芪子应具备“粒大饱满、色棕红、有光泽、无破碎、无虫蛀”的特点,购买时需注意与伪品混淆,如豆科其他植物的种子(如锦鸡儿子),可通过形状、网纹及气味鉴别,储存时需置于阴凉干燥处,防潮防霉,避免有效成分降解。

注意事项

红芪子性温,实热体质(如口干舌燥、便秘、易上火)者慎用;用量一般为3-10克,过量可能导致腹胀、食欲不振;孕妇及哺乳期妇女应在医师指导下使用。

相关问答FAQs

Q1:红芪子和黄芪子功效有何不同?

A:红芪子与黄芪子均属豆科,功效相似,但红芪子性偏温,补气健脾作用更温和,适合长期调理脾胃;黄芪子则偏于升阳固表,在“补气升提”方面较强,更适合气虚下陷(如脱肛、子宫脱垂)者,红芪子硒含量更高,抗氧化作用略优,而黄芪子黄酮含量较高,心血管保护作用更突出。

Q2:红芪子可以长期服用吗?

A:红芪子药性平和,适合气虚体质者长期服用,但需注意体质变化,若服用后出现口干、咽痛等“上火”症状,应暂停使用并咨询医师;健康人群无需长期服用,建议在医师指导下根据体质阶段性调理,避免滋补过度。