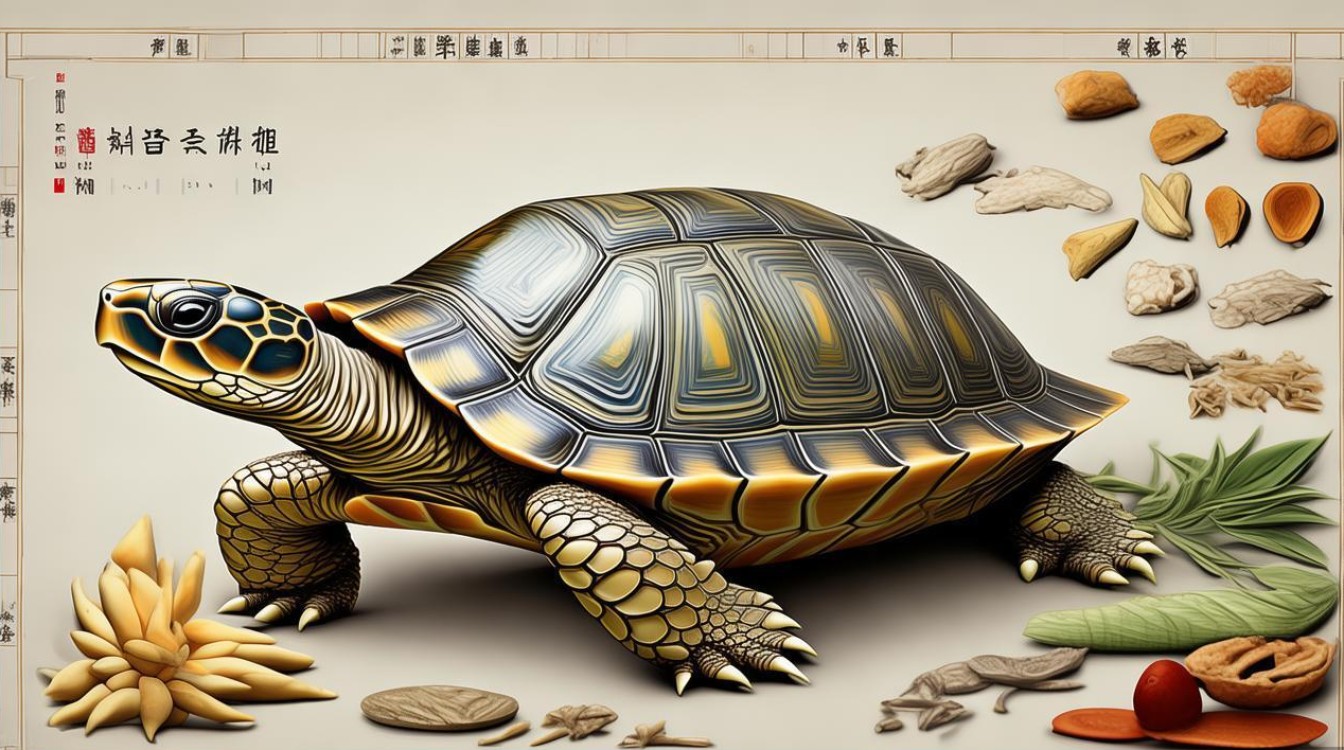

乌龟作为传统中药材的应用在我国已有数千年历史,早在《神农本草经》中便将其列为上品,记载其“主漏下赤白,破症瘕,疟,五痔,阴蚀,湿痹,四肢重弱,小儿囟不合”,中医理论认为,乌龟禀阴气而生,其肉、甲、血、胆等部位均可入药,以滋阴潜阳、补肾强骨、养血补心为主要功效,临床应用广泛,现代研究也证实其含有多种生物活性成分,具有保健及治疗价值。

乌龟的药用部位中,龟甲(背甲及腹甲)是核心药材,约占药用需求的70%,龟甲性甘、咸,微寒,归肝、肾、心经,中医认为其能“滋阴潜阳、益肾强骨、养血补心、固经止崩”,临床常用于治疗阴虚阳亢所致的头晕目眩、耳鸣耳聋、烦躁失眠;肾虚骨痿引起的腰膝酸软、小儿囟门不合、牙齿迟出;心血不足导致的心悸怔忡、健忘失眠;以及妇女崩漏、月经过多、阴虚血热所致的皮肤紫癜等症,现代药理研究表明,龟甲富含骨胶原(占总成分的30%以上)、多种氨基酸(如甘氨酸、脯氨酸、赖氨酸)、钙、磷、锌、铁等微量元素,以及多种生物活性肽,具有增强机体免疫功能、延缓衰老、促进骨细胞增殖、调节内分泌及抗骨质疏松等作用,用法上,龟甲需先煎2-3小时,使其有效成分充分溶出,常用量为10-30g;外用可研末调敷或熬膏涂敷。

龟肉是乌龟另一常用药用部位,性甘、酸,平,归肝、肾经,能“滋阴补血、补肾健骨、凉血”,多用于久病体虚、产后气血亏虚、肺结核潮热盗汗、糖尿病消渴、慢性肾炎蛋白尿等症的食疗辅助,现代营养学分析,龟肉蛋白质含量高达17.8%,脂肪含量仅1.3%,且多为不饱和脂肪酸(如DHA、EPA),富含维生素A、B1、B2及硒等微量元素,易于人体吸收,是低脂高蛋白的滋补佳品,食用方法以炖汤为主,如“清炖乌龟汤”(配枸杞、红枣)、“杜仲炖龟肉”(补肾强骨),每次食用量约100-150g,过量易致消化不良,脾胃虚寒者需搭配生姜、胡椒等温性食材。

龟血性咸、寒,归心、肝经,可“治跌打损伤,筋骨疼痛”,外用涂敷或内服(需兑酒);龟胆性苦、寒,能“明目、治痘后目肿”,多研末入药;龟壳(即龟甲脱落的角质层)可熬制龟胶,有滋阴止血之效,但应用较少。

乌龟主要药用部位及功效简表

| 部位 | 性味归经 | 主要功效 | 主治病症 | 用法用量 |

|---|---|---|---|---|

| 龟甲 | 甘、咸,微寒;肝、肾、心经 | 滋阴潜阳、益肾强骨、养血补心、固经止崩 | 阴虚阳亢、肾虚骨痿、心血不足、崩漏 | 煎服10-30g,先煎2-3小时 |

| 龟肉 | 甘、酸,平;肝、肾经 | 滋阴补血、补肾健骨、凉血 | 久病体虚、产后亏虚、肺结核消渴 | 炖汤100-150g,适量调味 |

| 龟血 | 咸、寒;心、肝经 | 活血化瘀、消肿止痛 | 跌打损伤、筋骨疼痛 | 外涂或兑酒内服(遵医嘱) |

| 龟胆 | 苦、寒;肝、胆经 | 清热明目、解毒消肿 | 痘后目肿、咽喉肿痛 | 研末0.3-0.5g,温水送服 |

需特别注意的是,乌龟种类繁多,并非所有乌龟均可入药,传统药用乌龟主要为乌龟(Chinemys reevesii)及中华草龟,其背甲扁平,有三条纵棱,颜色为棕褐色,人工养殖资源充足,而部分陆龟(如加拉帕戈斯陆龟)、水龟(如平胸龟、缅甸陆龟)因受《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)保护,严禁捕捉及贸易,药用时需选择人工养殖品种,避免破坏野生资源,龟甲性寒,脾胃虚寒、大便溏泄者慎用;孕妇应遵医嘱使用;龟肉不宜与苋菜、猪肉同食,可能引起肠胃不适。

相关问答FAQs

乌龟做药材有哪些禁忌?

答:乌龟性寒,脾胃虚寒、腹泻者不宜服用;孕妇及经期女性慎用龟甲(因其有固经作用),龟肉可少量食用但需温热烹饪;龟甲需长期煎煮以确保有效成分溶出,避免生用;部分人群对龟蛋白过敏,食用后若出现皮疹、瘙痒等症状需立即停用;严禁使用野生保护乌龟品种,应选择人工养殖且有合法来源的个体。

如何区分药用乌龟和野生保护乌龟?

答:药用乌龟主要为人工养殖的乌龟(中华草龟),其特征为背甲扁平,中央有1条隆起,背甲颜色为棕褐色或黑色,腹甲淡黄色,头部两侧有黄色纵纹,四肢较粗壮,性格温顺;野生保护乌龟如平胸龟(鹰嘴龟),背甲高拱,嘴似鹰钩,四肢具爪,多栖息于山区溪流,已被列为国家二级保护动物;陆龟类(如苏卡达陆龟)背甲高圆,四肢呈柱状,均为CITES附录物种,购买时可要求商家提供《水生野生动物经营利用许可证》,野生个体无此证明,切勿购买。