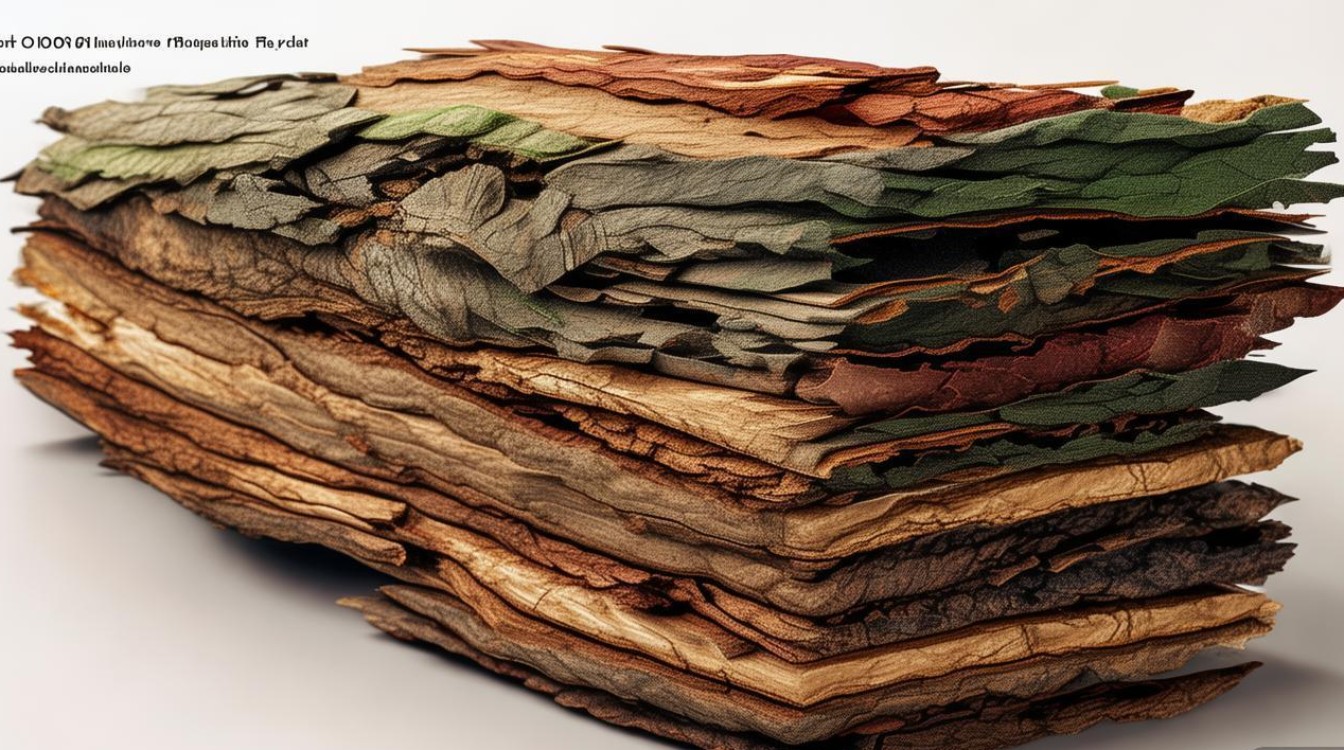

树皮作为传统中医药宝库中的重要组成部分,其药用历史可追溯至数千年前,《本草纲目》中记载的树皮类药材达百余种,因富含生物碱、黄酮类、挥发油及鞣质等活性成分,在清热解毒、活血化瘀、补肝肾等方面功效显著,不同药用树皮的形态特征各异,需通过性状鉴别确保药材质量,以下从来源、性状、功效等方面介绍几种常见药材树皮,并附鉴别要点。

黄柏为芸香科植物黄皮树或黄檗的干燥树皮,主产于四川、贵州等地,药材呈板片状或浅槽状,外表面黄褐色或黄棕色,具纵向裂纹及皮孔,内表面暗黄色或棕黄色,具细密纵棱纹;断面纤维性,呈裂片状分层,味极苦,嚼之有黏性,其性寒,味苦,归肾、膀胱、大肠经,具有清热燥湿、泻火解毒、退虚热之效,常用于湿热泻痢、黄疸、带下、骨蒸劳热等症,现代研究表明其含小檗碱、黄柏碱等成分,具有抗菌、抗炎及降血糖作用。

杜仲为杜仲科植物杜仲的干燥树皮,主产于四川、云南、贵州等地,药材呈板片状或两边稍卷曲,外表面灰褐色,有粗糙的皱纹或纵裂裂纹,内表面暗紫色,光滑;断面有细密、银白色、富弹性的橡胶丝相连,拉之可弹回,味微苦,其性温,味甘,归肝、肾经,能补肝肾、强筋骨、安胎,适用于腰膝酸痛、筋骨无力、胎动不安等症,主要含杜仲胶、绿原酸等,具有降压、抗氧化及增强免疫力的作用。

厚朴为木兰科植物厚朴的干燥干皮、根皮及枝皮,主产于四川、湖北等地,药材呈卷筒状、单卷或不卷的厚片,外表面灰棕色或灰褐色,粗糙,具纵裂纹及皮孔,内表面紫棕色或深紫褐色,具粗细不均的纵条纹,有时可见细小亮星;断面颗粒性,外层显纤维性,内层油润,味辛辣、微苦,其性温,味苦、辛,归脾、胃、肺、大肠经,可燥湿消痰、下气除满,用于湿滞伤中、脘痞吐泻、食积气滞、痰饮喘咳,主要含厚朴酚、和厚朴酚,具有抗菌、健胃及肌松作用。

肉桂为樟科植物肉桂的干燥干皮、枝皮,主产于广西、广东等地,药材呈槽状或卷筒状,外表面灰棕色,有不规则的细皱纹及横向突起的皮孔,内表面红棕色或暗红棕色,光滑,有细纵纹,指甲刻划显油痕;断面不平坦,中间有1条黄棕色的线纹(石细胞环),味甜、辣,其性大热,味辛、甘,归肾、脾、心、肝经,能补火助阳、散寒止痛、温通经脉,适用于阳痿宫冷、腰膝冷痛、心腹冷痛、虚吐泄泻,含桂皮醛、桂皮酸等,具有促进血液循环、抗溃疡及解热作用。

秦皮为木犀科植物苦枥白蜡树、白蜡树等的干燥枝皮或干皮,主产于东北、华北等地,药材呈卷筒状或槽状,外表面灰白色、灰棕色至黑棕色,具灰白色圆形皮孔及斜向纵向裂纹,内表面黄白色或棕色,平滑;断面纤维性,黄白色,味苦,其性微寒,味苦、涩,归肝、胆、大肠经,具有清热燥湿、收涩止痢、止带、明目之功,用于热毒泻痢、带下、目赤肿痛,主要含秦皮乙素、秦皮甲素,具有抗菌、抗炎及利尿作用。

常见药用树皮鉴别要点简表

| 药材名称 | 来源 | 主要形态特征 | 性味归经 | 功效主治 |

|----------|------|--------------|----------|----------|

| 黄柏 | 芸香科黄皮树 | 外皮黄棕,内面暗黄,断面分层,味极苦 | 苦寒,肾、膀胱经 | 清热燥湿,泻火解毒 |

| 杜仲 | 杜仲科杜仲 | 外皮灰褐,内面暗紫,断面有弹性橡胶丝 | 甘温,肝、肾经 | 补肝肾,强筋骨,安胎 |

| 厚朴 | 木兰科厚朴 | 外皮粗糙,内面紫棕,断面颗粒性,味辛辣 | 苦辛温,脾、胃、肺经 | 燥湿消痰,下气除满 |

| 肉桂 | 樟科肉桂 | 外皮灰棕,内面红棕,断面有石细胞环,味甜辣 | 辛甘热,肾、脾、心、肝经 | 补火助阳,散寒止痛 |

| 秦皮 | 木犀科白蜡树 | 外皮灰黑,内面黄白,断面纤维性,味苦 | 苦涩微寒,肝、胆、大肠经 | 清热燥湿,收涩止痢 |

采收加工时,树皮多在春末夏初或秋末冬初剥取,趁鲜刮去栓皮或切条,晒干或阴干,部分需切片后炮制(如盐炙杜仲以增强补肝肾功效),使用时需注意辨证施治,如黄柏性寒,脾胃虚寒者忌用;肉桂辛热助火,阴虚火旺者慎服,现代药理研究进一步证实,树皮类药材的活性成分具有多靶点作用,为临床应用提供了科学依据。

相关问答FAQs

Q1:如何通过性状快速区分黄柏与关黄柏?

A1:黄柏(川黄柏)外表面黄褐色,栓皮较薄,内表面暗黄色,断面分层明显,味极苦;关黄柏(黄檗干燥树皮)外表面黄绿色或淡黄棕色,栓皮厚而质松,内表面黄白色,断面偶有裂隙,味苦,两者功效相似,但关黄柏苦寒之性略弱,脾胃虚寒者可选用。

Q2:树皮类药材煎煮时为何需“后下”或“久煎”?

A2:含挥发油成分的树皮(如肉桂)宜后下,煎煮时间过长易导致有效成分挥发,降低疗效;而含难溶性成分的树皮(如杜仲、厚朴)需久煎,使有效成分充分溶出,如杜仲中的杜仲胶需长时间煎煮才能释放其降压成分,具体煎煮方法应遵医嘱或按药材特性调整。