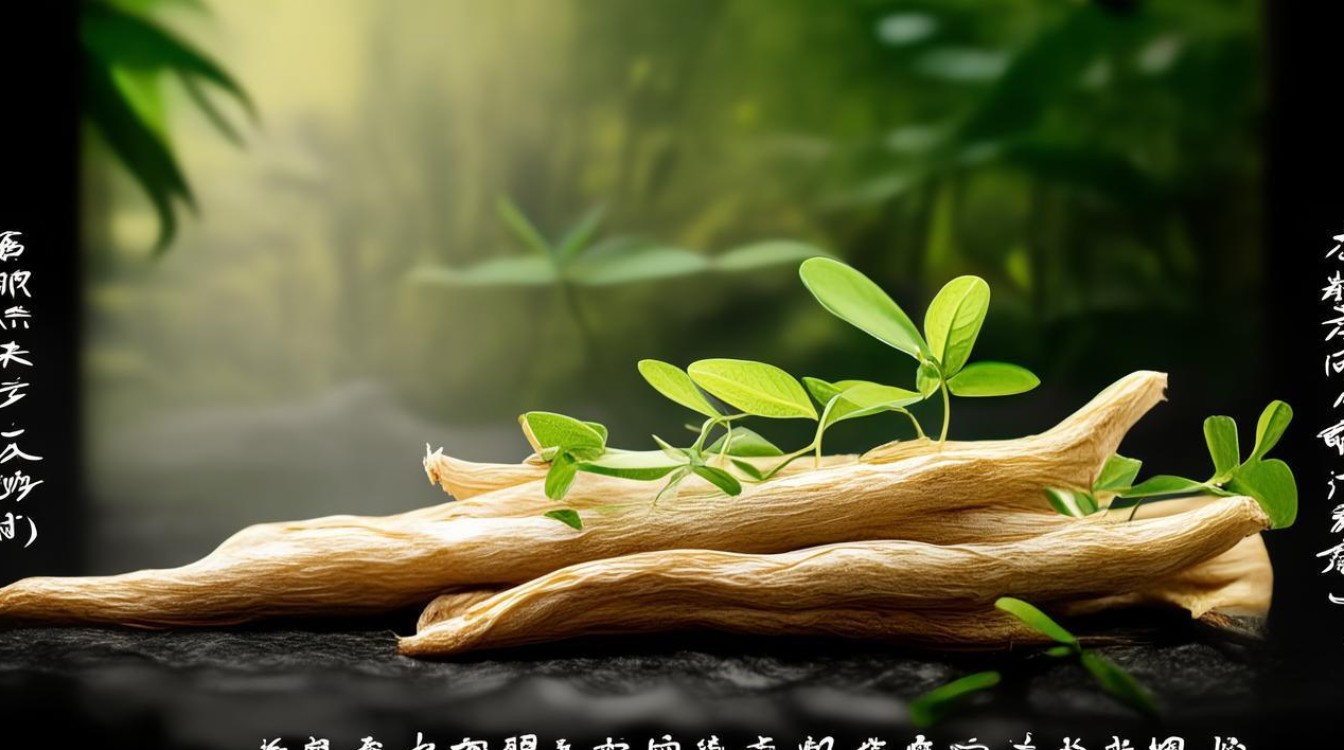

中草药天冬为百合科植物天门冬(Asparagus cochinchinensis(Lour.)Merr.)的干燥块根,是我国传统常用滋阴润燥类中药,始载于《神农本草经》,列为上品,原名“天门冬”,后世简称“天冬”,其药用历史悠久,在《本草纲目》中记载“润燥滋阴,清肺降火”,广泛应用于多种阴虚燥热病症,天冬主产于我国贵州、四川、广西、湖南、浙江等地,多生于海拔500-3000米的山坡林下、灌木丛中或山谷阴湿处,野生资源丰富,部分地区已有人工栽培。

天冬的形态特征是其鉴别与采集的重要依据,其植株为多年生攀援草本,具纺锤形肉质块根,通常2-6枚簇生,长5-18厘米,直径0.5-2厘米,表面黄白色或淡黄棕色,半透明,有不规则的纵皱纹及须根痕,质柔韧,断面角质样,中柱黄白色,富黏性,茎长可达1-2米,常弯曲,具纵棱,绿色或带紫色,基部木质化;叶状枝(即退化叶)通常2-3枚簇生,线形或线状披针形,长1-3厘米,宽1-2毫米,扁平,有中脉,先端尖,基部有短刺或近无刺;真正的叶退化成鳞片状,褐色,基部延伸为短刺,花小,单性异株,淡黄绿色,常1-3朵腋生,花梗长2-5毫米;雄花花被片6,雄蕊6;雌花与子房近等长,花被片6,退化雄蕊6,浆果球形,直径6-7毫米,熟时红色,有1-2颗黑色种子,为更直观展示其特征,现将天冬主要形态特征归纳如下:

| 部位 | 特征描述 |

|---|---|

| 块根 | 纺锤形或长椭圆形,2-6枚簇生,表面黄白色/淡黄棕色,半透明,断面角质样,富黏性 |

| 茎 | 攀援草本,长1-2米,具纵棱,绿色或带紫色,基部木质化 |

| 叶状枝 | 2-3枚簇生,线形/线状披针形,长1-3厘米,宽1-2毫米,扁平,有中脉,先端尖 |

| 真正的叶 | 退化成鳞片状,褐色,基部延伸为短刺 |

| 花 | 单性异株,淡黄绿色,1-3朵腋生,花被片6,雄蕊6(雄花),退化雄蕊6(雌花) |

| 浆果 | 球形,直径6-7毫米,熟时红色,含1-2颗黑色种子 |

天冬以块根入药,其性味甘、苦,寒,归肺、肾经,具有养阴润燥、清肺生津之功效,主治肺热燥咳、干咳少痰或痰中带血、津伤口渴、内热消渴、肠燥便秘等症,临床应用广泛,如《温病条辨》中的沙参麦冬汤(配伍沙参、麦冬、玉竹等)用于燥伤肺胃阴分之咽干口渴;单用天冬熬膏(天冬膏)适用于阴虚肺燥、咳嗽咽干;与生地、玄参等同用,可治热病伤津、舌绛少津,现代药理研究表明,天冬主要含天冬酰胺、β-谷甾醇、甾体皂苷、黏液质、葡萄糖等成分,具有镇咳、祛痰、抗菌(对金黄色葡萄球菌、肺炎球菌等有抑制作用)、降血糖、增强免疫等作用,其滋阴润燥功效可能与黏液质保护黏膜、促进腺体分泌及调节免疫有关。

天冬的采收加工多在秋季或冬季,此时块根养分积累充足,有效成分含量较高,采挖时需小心挖取全株,避免损伤块根,洗净泥土,剪除须根,趁鲜用竹刀或铜刀剥去外皮(传统认为铜刀可避免变色),或置蒸笼中蒸至透心后剥皮,然后晒干或50℃以下烘干至干硬,商品天冬按加工方式分“天冬”(不去外皮,表面黄褐色)和“明天冬”(去外皮,表面黄白色),均以条肥壮、色黄白、半透明、质柔润、有黏性者为佳。

使用天冬时需注意,其性寒质润,脾胃虚寒、食少便溏者慎用;不宜与藜芦同用,属中药“十八反”禁忌,煎煮时宜后下,或捣碎煎煮,以利于有效成分溶出。

相关问答FAQs:

Q1:天冬和麦冬都是滋阴药,两者有什么区别?

A1:天冬与麦冬虽均为滋阴润燥常用药,但性味归经、功效侧重不同,天冬性苦寒,归肺、肾经,滋阴润燥力较强,且能清肺降火,善治肺热燥咳、肾阴亏虚之潮热盗汗,其黏液质丰富,生津效果更佳;麦冬性甘微寒,归心、肺、胃经,偏于养胃生津、清心除烦,主治胃阴不足之口干舌燥、心烦失眠,润肺之力较天冬缓和,天冬“润肺滋肾”力强,麦冬“养胃清心”更优,临床需根据病症辨证选用。

Q2:天冬的日常用量是多少?煎煮时有什么注意事项?

A2:天冬的日常内服煎汤用量一般为6-12g,或入丸散膏剂,因块根质地坚硬,有效成分不易溶出,煎煮时应先捣碎(或用温水浸泡30分钟),后下(即在其他药物煎煮10-15分钟后再加入),煎煮时间不宜过长(一般10-15分钟),以免破坏黏液质等有效成分,外用适量,捣烂或研末调敷,若用于滋阴润燥的膏方,可增至15-30g,但需在医师指导下使用,避免过量导致腹泻、腹胀等脾胃不适。