中草药红芪,为豆科植物多序岩黄芪的干燥根,是我国传统常用补气中药,主产于甘肃、山西、四川等地的海拔较高山区,因其断面呈红棕色、根皮红褐而得名,别名“晋芪”“西芪”“岩黄芪”,在《神农本草经》中虽未直接记载,但历代医籍多将其与黄芪并列使用,有“黄芪之上品”的美誉,作为补气药的代表之一,红芪不仅具有补气升阳、固表止汗、利水消肿、托毒生肌等传统功效,现代药理研究还发现其在免疫调节、抗衰老、心血管保护等方面具有显著活性,临床应用范围广泛。

红芪的基源与性状

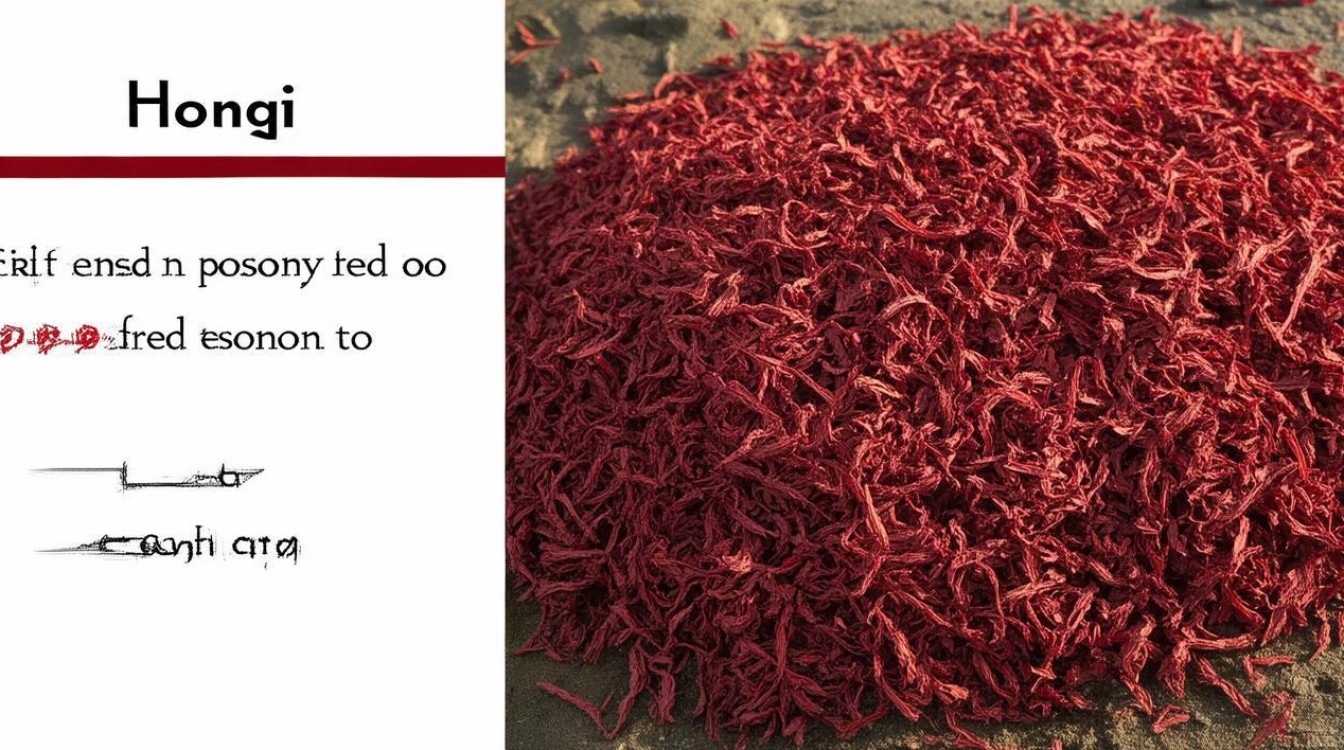

红芪为多年生草本植物,高可达1米,根圆柱形,粗壮,外皮红棕色或暗褐色,有不明显的纵皱纹及横长皮孔,茎直立,多分枝,奇数羽状复叶,小叶7-13枚,小叶椭圆形或长圆形,总状花序腋生,花冠蝶形,淡紫红色,荚果膨胀,半圆形,内有种子1-3粒,其药用部位为根,通常在秋季采挖,除去根头及须根,洗净,晒干或切片晒干。

商品红芪呈圆柱形,少有分枝,上端略粗,长10-50cm,直径1-2.5cm,表面红棕色或黄棕色,有不规则纵皱纹及横向皮孔样突起,质硬而韧,不易折断,断面纤维性强,呈红棕色,皮部黄白色,木部淡黄棕色,菊花心不明显,气微,味微甜,嚼之有豆腥味,与黄芪相比,红芪根条较粗壮,色泽偏红棕,断面纤维性更强,且味甜中带微涩,这是其鉴别要点之一。

红芪的化学成分

红芪的药理活性与其所含的化学成分密切相关,现代分离鉴定发现,其主要含以下几类成分:

皂苷类

红芪中皂苷类成分是其补气功效的主要物质基础,主要包括红芪甲苷(astragaloside IV)、红芪皂苷Ⅰ-Ⅳ、环黄芪醇(cycloastragenol)等,红芪甲苷结构与黄芪甲苷相似,但含量更高,研究表明其具有显著的免疫增强和抗氧化作用;环黄芪醇则是近年来发现的活性成分,可通过激活端粒酶延缓细胞衰老。

多糖类

红芪多糖(HPS)是由葡萄糖、阿拉伯糖、鼠李糖等组成的杂多糖,分子量在1×10⁴-1×10⁶之间,作为免疫调节剂,红芪多糖能激活巨噬细胞、T淋巴细胞、B淋巴细胞等免疫细胞,促进细胞因子(如IL-2、IFN-γ)分泌,增强机体非特异性和特异性免疫功能。

黄酮类

主要包括毛蕊花糖苷(acteoside)、芒柄花素(formononetin)、刺芒柄花素(calycosin)等黄酮苷及苷元,毛蕊花糖苷具有抗氧化、抗炎、保护心血管等作用;芒柄花素则表现出雌激素样活性和降血糖效果。

氨基酸及微量元素

红芪含多种人体必需氨基酸,如天冬氨酸、谷氨酸、赖氨酸等,以及铁、锌、硒、钙等微量元素,其中硒含量较高,具有清除自由基、增强抗氧化酶活性的作用。

红芪与黄芪主要成分对比表

| 成分类别 | 红芪主要成分 | 黄芪主要成分 |

|---|---|---|

| 皂苷类 | 红芪甲苷、环黄芪醇 | 黄芪甲苷、黄芪皂苷Ⅰ-Ⅳ |

| 多糖类 | 红芪多糖(含葡萄糖、阿拉伯糖等) | 黄芪多糖(含葡萄糖、鼠李糖等) |

| 黄酮类 | 毛蕊花糖苷、芒柄花素 | 毛蕊花糖苷、刺芒柄花素 |

| 特殊成分 | 红芪素(hedysarum)、硒含量较高 | 黄芪甲苷Ⅳ含量较高,硒含量较低 |

红芪的传统功效与应用

红芪性甘,微温,归脾、肺经,传统中医理论认为其具有“补气升阳,固表止汗,利水消肿,托毒生肌”四大功效,临床主要用于以下病症:

补气升阳,治气虚乏力

红芪能补脾胃之气,升举清阳,为“补气之长”,适用于脾气虚弱引起的食欲不振、腹胀便溏、倦怠乏力,以及中气下陷所致的脱肛、子宫脱垂、久泻脱肛等症,常配伍党参、白术、升麻等,如补中益气汤(红芪易黄芪)可增强升阳举陷之效。

固表止汗,治表虚自汗

红芪能实卫气,固肌表,为“固表要药”,适用于气虚卫外不固所致的自汗(白天不因劳动而汗出)、易感冒等症,常与浮小麦、麻黄根、牡蛎同用,如玉屏风散(红芪、白术、防风)可增强益气固表、止汗之功。

利水消肿,治水肿尿少

红芪能补气以行水,适用于气虚水停所致的水肿,尤其是脾虚水肿(如慢性肾炎、心源性水肿),症见肢体浮肿、小便不利、倦怠乏力等,常配伍茯苓、白术、泽泻,如防己黄芪汤(红芪易黄芪)可健脾利水消肿。

托毒生肌,治疮疡久溃

红芪能补气血,托毒外出,促进疮疡溃破排脓,又能生肌敛疮,适用于疮疡日久不溃,或溃后脓成不溃、疮口久不愈合等症,常与当归、皂角刺、穿山甲同用,如透脓散(红芪、当归、穿山甲等)可托毒排脓;若疮口久不收口,可配伍人参、肉桂以益气生肌。

红芪的现代药理研究

随着现代药理学的发展,红芪的活性成分及作用机制被深入挖掘,其在多个疾病领域展现出潜在应用价值:

免疫调节作用

红芪多糖和皂苷类成分是免疫调节的核心物质:可激活巨噬细胞,增强其吞噬病原体和肿瘤细胞的能力;能促进T淋巴细胞增殖与分化,调节Th1/Th2平衡,纠正免疫紊乱,研究表明,红芪多糖对环磷酰胺所致的免疫抑制小鼠有显著保护作用,可恢复胸腺和脾脏指数,提高血清溶血素水平。

抗疲劳与抗衰老作用

红芪甲苷和多糖可通过清除自由基、抑制脂质过氧化,减轻运动引起的氧化应激损伤;能改善机体能量代谢,增加肝糖原储备,延长负重游泳时间,具有显著抗疲劳效果,在抗衰老方面,红芪中的环黄芪醇可激活端粒酶,延长端粒长度,延缓细胞衰老;其含有的硒元素能增强超氧化物歧化酶(SOD)、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)等抗氧化酶活性,减少自由基对细胞的损伤。

心血管保护作用

红芪黄酮类成分(如毛蕊花糖苷)可通过扩张冠状动脉、增加冠脉血流量,改善心肌缺血;能抑制血小板聚集,降低血液黏稠度,预防血栓形成,红芪甲苷可减轻心肌细胞凋亡,保护心肌缺血再灌注损伤,对高血压、冠心病、心力衰竭等心血管疾病具有辅助治疗作用。

降血糖与降血脂作用

红芪中的芒柄花素具有类雌激素样作用,可促进胰岛素分泌,改善胰岛素抵抗;多糖成分能调节糖代谢相关酶(如己糖激酶、葡萄糖激酶)活性,降低血糖水平,在降血脂方面,红芪可抑制胆固醇吸收,促进胆固醇排泄,降低血清总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C),升高高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C),对高脂血症有良好效果。

抗肿瘤辅助作用

红芪多糖可通过激活自然杀伤(NK)细胞、细胞毒性T淋巴细胞(CTL)等免疫细胞,直接杀伤肿瘤细胞;可抑制肿瘤血管生成,阻断肿瘤营养供应,研究表明,红芪甲苷对肝癌、肺癌、胃癌等多种肿瘤细胞增殖有抑制作用,并能减轻化疗药物的骨髓抑制等毒副作用,提高患者生活质量。

红芪的用法用量与使用注意

用法用量

内服:煎汤,9-30g;或入丸散、膏方,大剂量可用至60g,但需在医师指导下使用,外用:适量,研末调敷或熬膏涂敷。

使用注意

- 禁忌人群:红芪性偏温,实热证(如发热、口渴、便秘、舌红苔黄)、阴虚阳亢(如头晕目眩、面红目赤)、表实邪盛(如感冒初期无汗、身痛)患者禁用;痈疽初起或溃后热毒尚盛者不宜单独使用;孕妇慎用。

- 配伍禁忌:不宜与藜芦同用(“十八反”)。

- 不良反应:过量服用可能出现腹胀、食欲不振、口干等副作用,停药后可缓解;部分人可能对红芪过敏,出现皮疹、瘙痒等症状,需立即停用并就医。

相关问答FAQs

问题1:红芪和黄芪有什么区别?如何选择?

解答:红芪与黄芪虽均为补气药,但存在以下区别:(1)来源不同:红芪为豆科多序岩黄芪的根,黄芪为豆科蒙古黄芪或膜荚黄芪的根;(2)性状差异:红芪根条较粗壮,断面红棕色、纤维性强,黄芪断面呈“菊花心”(黄白色放射状纹理);(3)成分侧重:红芪红芪甲苷、硒含量较高,黄芪黄芪甲苷、黄芪多糖含量更突出;(4)功效特点:红芪补气之力稍弱于黄芪,但固表止汗、托毒生肌效果更佳,尤其适合西北地区及体虚易感者;黄芪则更擅长升阳举陷、利水消肿,若需补气升阳(如脱肛、子宫脱垂),选黄芪更佳;若需固表止汗、托毒生肌(自汗、疮疡久溃),红芪更适宜。

问题2:红芪适合哪些人群长期服用?有哪些禁忌?

解答:红芪适合长期服用的人群包括:(1)气虚体质者:易疲劳、乏力、自汗、易感冒;(2)慢性病患者:如慢性肾炎水肿、冠心病、糖尿病(气阴两虚型)、慢性肝炎(脾气虚弱型);(3)术后或病后体虚者:气血亏虚、伤口愈合慢;(4)老年人:免疫功能低下、抗衰老需求,禁忌人群包括:实热证(发热、便秘)、阴虚阳亢(高血压伴头晕面红)、表实无汗(感冒初期)、孕妇及对红芪过敏者,长期服用建议从小剂量(9-15g)开始,间断服用(如服1周停3天),并配合医生辨证,避免温燥过度。