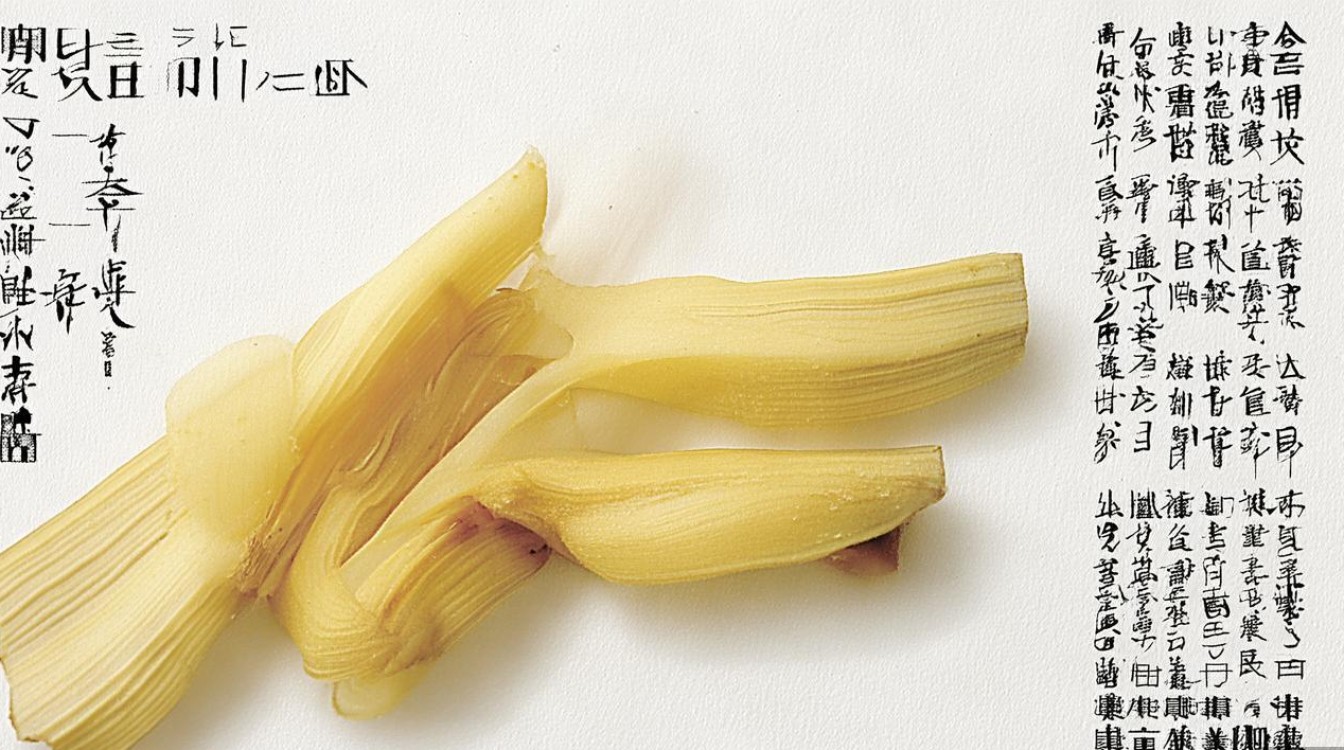

白鲜皮为芸香科植物白鲜(Dictamnus dasycarpus Turcz.)的干燥根皮,是我国传统常用中药材,应用历史悠久,首载于《神农本草经》,列为中品,因其根皮色白、味苦而得名,主产于辽宁、河北、山东、四川等地,以辽宁、河北产量大、品质佳,通常在春秋二季采挖,洗净泥土,趁鲜抽去木心,晒干或低温干燥后入药。

性味归经与功效主治

白鲜皮性味苦、寒,归脾、胃、膀胱、大肠经,具有清热燥湿、祛风解毒、止痒之效,其苦能燥湿、寒能清热,尤善清下焦湿热与皮肤风热,为治疗湿热疮毒、湿疹疥癣及风湿痹痛的常用药,传统中医理论中,白鲜皮的应用广泛:

- 湿热疮毒、湿疹疥癣:若湿热浸淫肌肤,致皮肤红肿、瘙痒、渗液,或疥癣蔓延,常配伍苦参、地肤子、蛇床子等,以增强清热燥湿、杀虫止痒之功,如《外科正宗》之“消风散”即用其治风疹湿疹;

- 黄疸尿赤、湿热泻痢:若湿热蕴结脾胃,致身目发黄、小便短赤,或湿热下注大肠致泻痢不止,可配伍茵陈、栀子、黄柏等,清利湿热,如《伤寒论》中茵陈蒿汤加减时可用白鲜皮增强利湿退黄之效;

- 风湿热痹、关节红肿:若风湿热邪痹阻经络,致关节红肿热痛、屈伸不利,常配伍防己、秦艽、薏苡仁等,祛风除湿、通络止痛。

现代药理研究

现代药理学研究表明,白鲜皮含有多种活性成分,主要包括生物碱(如白鲜碱、梣酮、茵芋碱)、香豆素(如花椒内酯)、挥发油、黄酮类及甾体化合物等,具有广泛的药理作用:

- 抗炎作用:白鲜皮提取物能显著抑制炎症因子(如TNF-α、IL-6)的释放,减轻二甲苯致小鼠耳肿胀、角叉菜胶致大鼠足肿胀等急性炎症反应;

- 抗菌与抗病毒:对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、伤寒杆菌等有抑制作用,对流感病毒、疱疹病毒也有一定抑制效果;

- 免疫调节:可增强巨噬细胞吞噬功能,调节T淋巴细胞亚群比例,改善机体免疫功能紊乱;

- 保肝利胆:白鲜碱能降低四氯化碳致肝损伤模型小鼠的ALT、AST水平,减轻肝组织病理损伤,并促进胆汁分泌;

- 止痒与抗过敏:通过抑制组胺释放、降低毛细血管通透性,缓解皮肤瘙痒症状,对接触性皮炎、荨麻疹等有效。

用法用量与使用注意

内服煎汤,常用量为3-10g;外用适量,煎水洗或研末调敷,使用时需注意:

- 性寒,脾胃虚寒者(如腹痛、腹泻、畏寒肢冷)慎用,以免加重寒邪损伤脾胃;

- 不宜久煎,以免破坏其挥发油及生物碱类有效成分,建议后下或包煎;

- 孕妇及阴虚血热者应在医师指导下使用,避免因清热过甚伤阴动胎;

- 对白鲜皮过敏者禁用,外用若出现红肿、瘙痒等过敏反应,应立即停用并清洗局部。

资源保护与临床应用

近年来,由于野生白鲜皮资源过度采挖,其野生资源日益减少,已被列为《国家重点保护野生植物名录》(二级)保护物种,辽宁、吉林等地已开展人工栽培技术研究,通过种子繁殖、分根繁殖等方式培育白鲜皮,以保障药材供应,在临床应用中,白鲜皮常用于治疗湿疹、银屑病、接触性皮炎等皮肤病,以及类风湿关节炎、急性黄疸型肝炎等疾病,常配伍其他中药制成汤剂、颗粒剂或外用洗剂,疗效确切。

白鲜皮基本信息表

| 项目 | |

|---|---|

| 来源 | 芸香科植物白鲜的干燥根皮 |

| 性味 | 苦、寒 |

| 归经 | 脾、胃、膀胱、大肠经 |

| 功效 | 清热燥湿、祛风解毒、止痒 |

| 主治 | 湿热疮毒、湿疹疥癣、黄疸尿赤、风湿热痹 |

| 用法用量 | 内煎3-10g;外用适量 |

| 使用注意 | 脾胃虚寒者慎用,孕妇及过敏者慎用或禁用 |

相关问答FAQs

Q1:白鲜皮和苦参都能清热燥湿、止痒,二者有何区别?

A:白鲜皮与苦参均能清热燥湿、杀虫止痒,但白鲜皮性寒,善走皮肤肌腠,祛风解毒之力较强,尤宜于湿热疮毒、皮肤瘙痒(如湿疹、疥癣),且能除湿止痹,治风湿热痹;苦参清热燥湿、杀虫之力更峻,且能利尿通淋,主治湿热泻痢、黄疸尿赤、带下阴痒,兼能安胎(治湿热胎动不安),二药常相须为用,如治湿疹时配伍以增强疗效。

Q2:白鲜皮煎煮时为何不宜久煎?

A:白鲜皮的主要有效成分包括生物碱(如白鲜碱)、挥发油及香豆素类物质,其中挥发油成分具有挥发性,长时间煎煮(超过30分钟)易导致其有效成分挥发或破坏,降低药效,煎煮白鲜皮时应采用“后下”法(即其他药物煎煮10-15分钟后,再加入白鲜皮煎煮5-10分钟),或用沸水浸泡后服用,以最大限度保留有效成分。