《中草药学》是中医药学体系的重要组成部分,是一门研究中草药的来源、采收、炮制、性能、功效及应用规律的传统学科,其历史可追溯至数千年前,凝聚了中华民族与疾病斗争的智慧,从远古时期的“神农尝百草”传说,到秦汉时期《神农本草经》的问世,标志着中草药学的初步形成;唐代《新修本草》作为世界上最早的药典,系统收录了844种药物;明代李时珍的《本草纲目》更是集古代本草学之大成,载药1892种,被誉为“东方医药巨典”,这些经典著作不仅记录了药物的功效,更蕴含着“天人合一”“辨证施治”的哲学思想,构成了中草药学的理论基石。

中草药学的核心在于对药物性能的阐释,其理论体系以“四气五味”“归经”“升降浮沉”“有毒无毒”为核心概念。“四气”指药物寒、热、温、凉四种药性,如黄连苦寒清热,干姜辛温散寒;“五味”指酸、苦、甘、辛、咸五种味道,不同味对应不同功效,如酸能收涩、甘能补益;“归经”说明药物对脏腑经络的选择性作用,如桔梗归肺经,能宣肺利咽;“升降浮沉”则描述药物作用的趋向,如升麻升阳举陷,代赭石平肝潜阳。“七情配伍”(单行、相须、相使、相畏、相杀、相恶、相反)和“君臣佐使”的组方原则,进一步指导着临床用药的协同与制约,体现了中草药学的系统性与整体观。

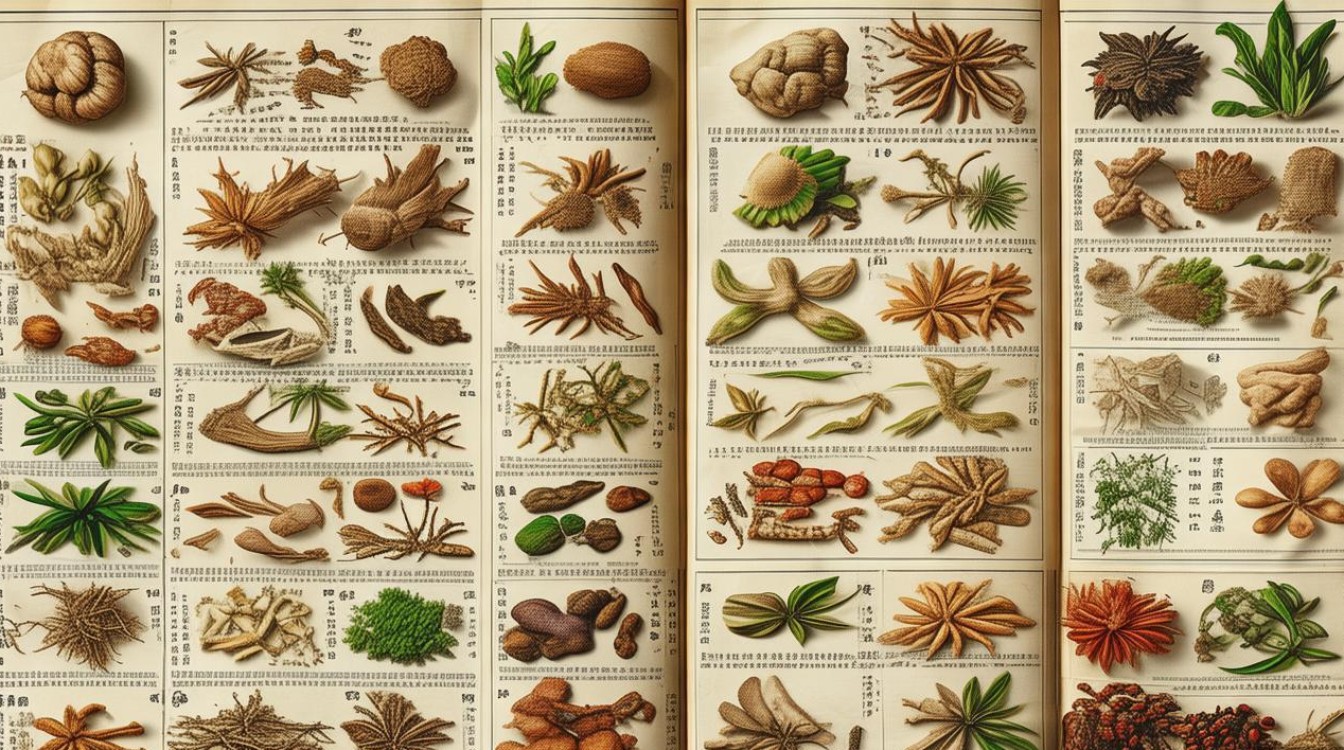

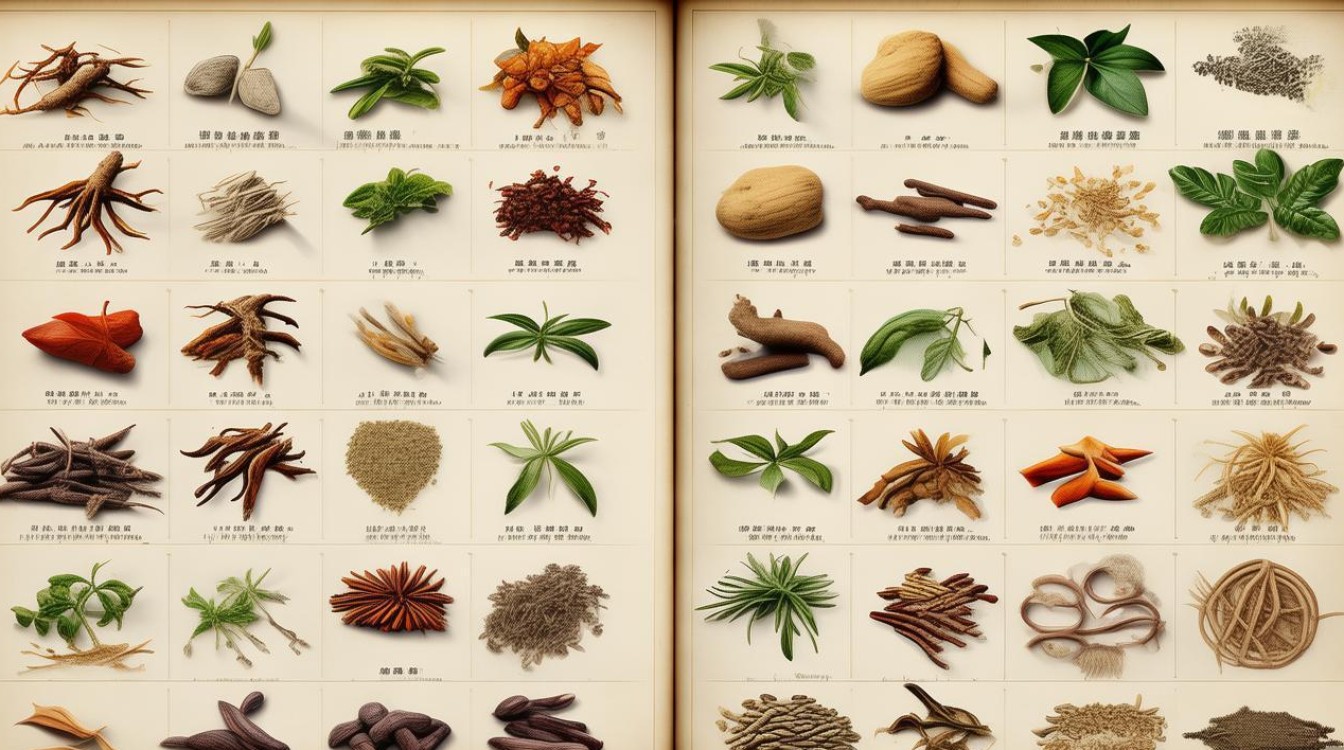

中草药的分类方法多样,按自然属性可分为植物药(如人参、黄芪)、动物药(如鹿茸、珍珠)和矿物药(如石膏、朱砂),其中植物药占比超80%,故“本草”成为中草药的代称;按药用部位可分为根(如甘草)、茎(如麻黄)、叶(如枇杷叶)、花(如菊花)、果实(如枸杞子)、种子(如决明子)等;按功效则可分为解表药(如麻黄、桂枝)、清热药(如金银花、黄芩)、补益药(如当归、阿胶)、化痰止咳平喘药(如半夏、杏仁)等,下表列举了部分常见中草药的分类及功效示例:

| 分类依据 | 药物类别 | 代表药物 | 主要功效 |

|---|---|---|---|

| 自然属性 | 植物药 | 人参、黄芪 | 大补元气、补气固表 |

| 动物药 | 鹿茸、珍珠 | 补肾壮阳、安神定惊 | |

| 矿物药 | 石膏、朱砂 | 清热泻火、清心安神 | |

| 药用部位 | 根及根茎 | 甘草、黄连 | 补脾益气、清热燥湿 |

| 花 | 菊花、金银花 | 疏散风热、清热解毒 | |

| 果实及种子 | 枸杞子、决明子 | 滋补肝肾、清肝明目 | |

| 功效 | 解表药 | 麻黄、桂枝 | 发汗解表、温通经脉 |

| 清热药 | 黄芩、生地黄 | 清热燥湿、凉血滋阴 | |

| 补益药 | 当归、阿胶 | 补血活血、滋阴润燥 |

中草药的应用强调“辨证论治”,需根据患者的体质、病情、季节等因素选择药物,并通过适当的炮制方法增强药效、降低毒性,如生姜经炮制为炮姜后,其辛散之性减弱,温中止呕之力增强;生半夏有毒,需用生姜、明矾等炮制后才能内服,剂型上,中草药有汤剂(如麻黄汤)、丸剂(如六味地黄丸)、膏剂(如川贝枇杷膏)、散剂(如冰硼散)等多种形式,以适应不同病情的需要,中草药在养生保健领域也广泛应用,如枸杞子泡茶明目、黄芪炖鸡补气,体现了“治未病”的健康理念。

随着现代科技的发展,中草药学不断焕发新的活力,通过化学成分分析,已明确青蒿素(青蒿提取物)、黄连素(黄连提取物)等药物的分子结构及作用机制;药理研究证实,许多中草药具有抗炎、抗氧化、调节免疫等多重功效;指纹图谱、DNA条形码等技术的应用,为中草药的质量控制提供了科学依据;中西医结合在肿瘤治疗、慢性病管理等领域取得显著成效,如中草药减轻化疗副作用、改善糖尿病患者生活质量等,这些研究成果不仅验证了传统中草药的经验,也推动了中草药学的现代化进程。

相关问答FAQs

Q1:中草药和西药的主要区别是什么?

A1:中草药和西药在理论基础、应用原则和药物成分上存在显著差异,中草药基于中医整体观和辨证论治,强调“阴阳平衡”“五行调和”,多为复方制剂,成分复杂且常发挥多靶点协同作用;西药则建立在现代医学基础上,针对特定病理靶点,成分单一(如单一化学实体),作用机制明确,中草药的采收、炮制等环节注重传统经验,而西药更依赖工业化生产和标准化质量控制。

Q2:普通人如何正确使用中草药?

A2:普通人使用中草药需注意以下几点:一是辨证用药,需在中医师指导下判断体质(如寒热虚实),避免“千人一方”,如体寒者误用黄连可加重腹泻;二是遵医嘱剂量,中草药并非“无毒无害”,过量或长期服用可能导致肝肾损伤(如关木通含马兜铃酸,可致肾衰竭);三是注意药物相互作用,如服用抗凝药华法林期间不宜同时服用丹参,以免增加出血风险;四是选择正规渠道购买,确保药材质量,避免误用伪品(如以“土三七”冒充“三七”引发肝损伤)。