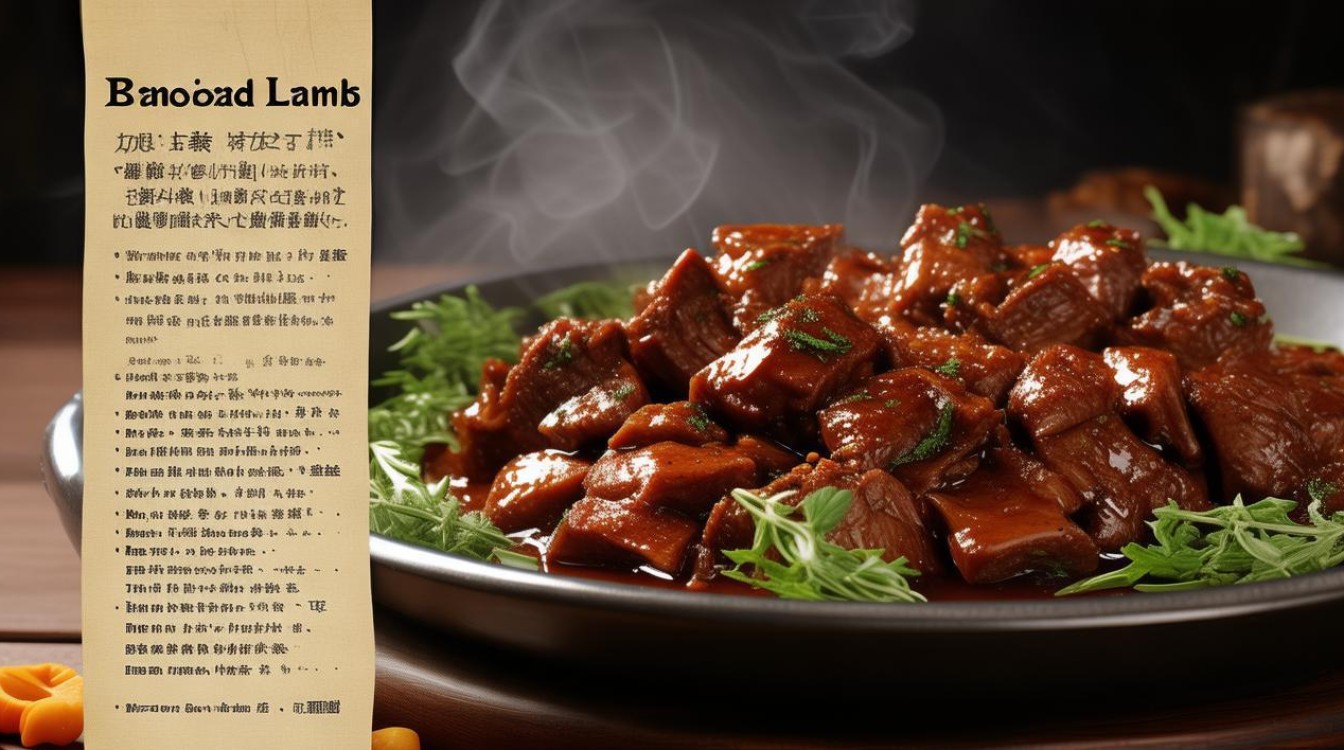

焖羊肉作为一道经典的冬季滋补佳肴,不仅肉质软烂入味,更因融入了多种药材而兼具食疗功效,在中医“药食同源”理念中,羊肉性温,能温中暖肾、益气补虚,而药材的搭配则能增强其滋补效果、调和药性,使这道菜在暖身驱寒的同时,兼顾调理体质,成为老少皆宜的养生美食。

焖羊肉常用的药材多为药食同源的温和之品,既能去膻增香,又能针对性地调理身体,比如当归,被誉为“血家圣药”,性温味辛,能补血活血、调经止痛,搭配羊肉可增强温补气血的功效,尤其适合气血两虚的人群;黄芪性微温,味甘,能补气升阳、固表止汗,与羊肉同炖可提升脾胃运化功能,改善气虚乏力、食少便溏的症状;枸杞子味甘性平,滋补肝肾、益精明目,其甘甜之味能中和羊肉的膻味,同时滋养肝肾阴液,避免温补太过;党参味甘性平,补中益气、健脾益肺,与黄芪同为补气佳品,但药性更为平和,适合长期调理;红枣味甘性温,补中益气、养血安神,不仅能增加菜肴的甜润口感,还能调和诸药,保护脾胃;桂圆肉味甘性温,补益心脾、养血安神,适合心血不足、心悸失眠者;山药味甘性平,补脾养胃、生津益肺,其黏液质能润泽肠胃,帮助消化,适合脾胃虚弱者;姜片性温味辛,温中止呕、解表散寒,既能去除羊肉的膻味,又能增强温中散寒的效果;陈皮性温味辛苦,理气健脾、燥湿化痰,能促进脾胃运化,避免滋补食材滋腻碍胃,这些药材的搭配需根据个人体质调整,如气虚重者可增加黄芪、党参,血虚明显者可加重当归,阴虚者可加麦冬、玉竹滋阴,温燥体质者可减少桂圆、当归,增加菊花、金银花清热。

药材搭配焖羊肉时,需遵循“因人施膳、因时制宜”的原则,从体质来看,气虚体质者(易疲劳、自汗、气短)适合用黄芪、党参、山药,补气健脾;血虚体质者(面色苍白、头晕眼花、心悸失眠)适合当归、枸杞、桂圆,养血安神;阳虚体质者(畏寒肢冷、腰膝酸软、大便溏薄)可增加羊肉用量,搭配生姜、肉桂(少量)温阳散寒;阴虚体质者(口干咽燥、手足心热、盗汗)则需减少温燥药材,加麦冬、玉竹、百合滋阴润燥,从季节来看,秋冬季节气候寒冷,可侧重温补,如加当归、黄芪、桂圆;春夏季节气候温热,宜减少温燥之品,改用枸杞、山药、陈皮等平和药材,药材的用量需适中,一般每种药材10-20克即可,避免过量导致滋补失衡或上火。

焖羊肉的具体做法需注重药材的处理和火候的掌控,将羊肉(优选羊腩或羊腿肉,肉质肥瘦相间)切成3厘米见方的块,冷水下锅,加姜片、料酒焯水,撇去浮沫后捞出,用清水洗净血水,沥干备用;药材中当归、黄芪、党参等需用清水浸泡30分钟,软化后捞出(浸泡的水可一同倒入锅中,避免有效成分流失),红枣去核、桂圆去壳、山药去皮切块(为防止氧化可泡在清水中)、陈皮去白瓤(减少苦味);热锅冷油,下姜片、羊肉块煸炒至表面微黄,加料酒去腥,再倒入足量热水(没过食材),大火烧开后撇去浮沫,加入浸泡好的药材和红枣、桂圆、陈皮,转小火慢焖1.5-2小时,至羊肉软烂、汤汁浓稠;最后加入山药块继续焖煮20分钟,根据口味加少许盐、胡椒粉调味,撒上葱花或香菜即可,焖煮过程中需注意水量,避免中途干锅,若汤汁过多可大火收汁,但需保留适量汤汁拌饭,滋补效果更佳。

食用焖羊肉时需注意禁忌,避免适得其反,羊肉性温,热性体质(易上火、口舌生疮、便秘)、外感未清(感冒发热)者不宜多吃;当归、黄芪等活血补气药材,孕妇、月经期女性需谨慎使用,尤其是当归有活血作用,可能增加流产风险;湿热体质者(舌苔黄腻、口苦、大便黏滞)不宜过多食用温补药材,以免加重湿热,可搭配冬瓜、绿豆等清利湿热的食材一同炖煮;食用时不宜同时喝茶、吃西瓜等寒凉食物,以免影响温补效果;一次不宜过量,每周1-2次为宜,过量易导致消化不良或“上火”。

相关问答FAQs

Q1:焖羊肉时药材需要提前泡发吗?泡发的水要不要一起用?

A1:大部分药材(如当归、黄芪、党参、枸杞等)建议提前用温水浸泡30分钟,既能软化药材,使其有效成分更容易释放到汤中,也能缩短炖煮时间,泡发药材的水不建议直接倒掉,因为部分水溶性成分(如黄芪甲苷、当归多糖)会溶在水中,一同倒入锅中能增加滋补效果,但若药材较脏(如表面有灰尘),可先快速冲洗再浸泡,泡发后需仔细检查是否有杂质,避免影响口感和卫生。

Q2:焖羊肉适合所有人吃吗?哪些人群需要特别注意?

A2:焖羊肉虽滋补,但并非适合所有人,以下人群需谨慎食用:①孕妇:当归、桂圆等活血温补药材可能增加流产风险,建议在医生指导下调整药材种类;②湿热体质者:舌苔黄腻、口苦、大便黏滞的人群,过多食用温燥羊肉和药材易加重湿热,可减少当归、生姜,增加茯苓、薏仁等利湿药材;③高尿酸、痛风患者:羊肉中嘌呤含量较高,急性发作期应避免食用,缓解期需少量搭配多喝水;④感冒发热者:外感病期间应暂停滋补,以免“闭门留寇”,影响病情恢复,食用时可根据自身体质调整药材和羊肉用量,若有不适及时停止并咨询专业医师。