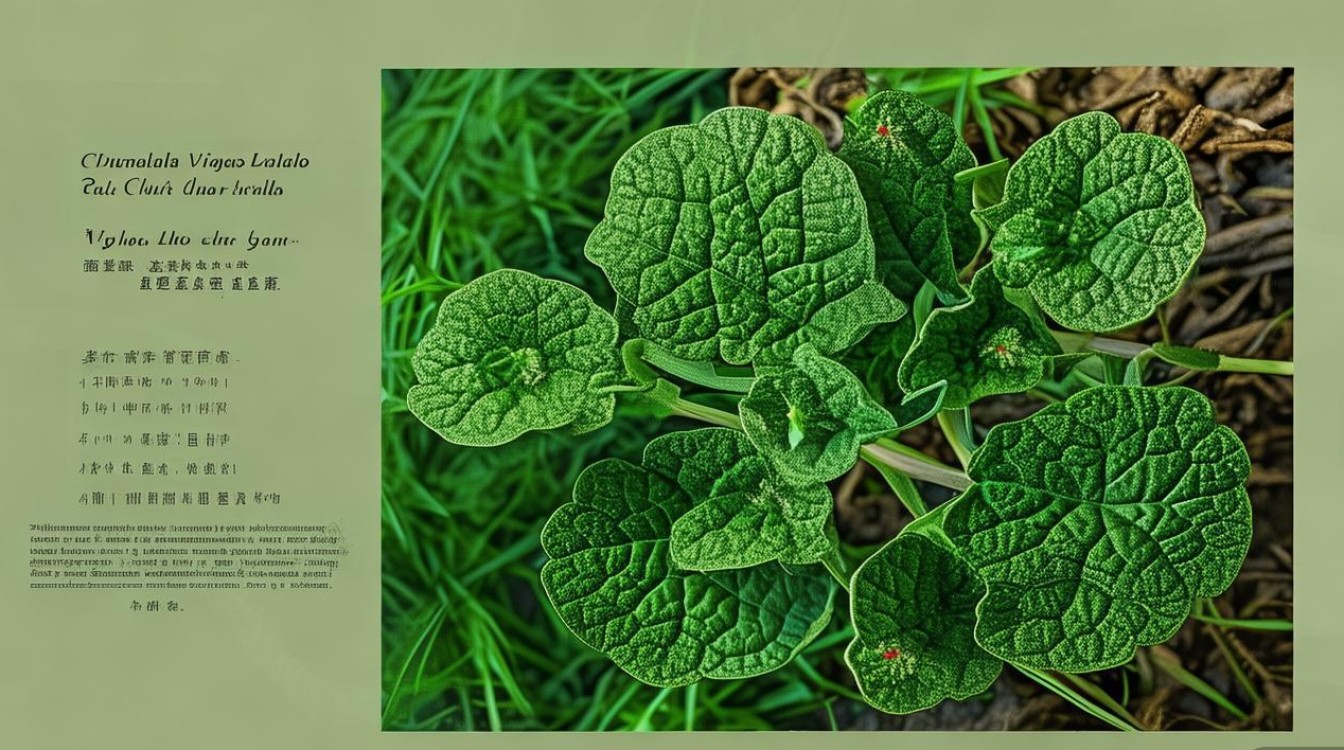

中药材垂盆草为景天科植物垂盆草Sedum sarmentosum Bunge的全草,分布于我国南北各地,多生于山坡岩石隙或阴湿处,夏、秋二季采收,洗净,晒干或鲜用,其味甘、淡,性凉,归肝、胆、小肠经,是一味常用的清热解毒、利湿退黄类中药,临床应用历史悠久,现代药理研究也证实其具有多重药理活性。

传统功效与应用

垂盆草的传统功效以清热解毒、利湿退黄为主,常用于治疗湿热黄疸、小便不利、痈肿疮疡、蛇虫咬伤及烫火伤等,如《本草纲目拾遗》记载其“消痈肿,治黄疸、疗蛇毒”,民间亦常将其捣烂外敷治疗疮疖、蜂蜇,对于湿热黄疸,单用垂盆草煎服即可奏效,或配伍茵陈、栀子等以增强清热利湿之功;若小便短少,可配伍车前子、泽泻等利尿通淋;外用治疗烫伤、疮疡时,多鲜品捣烂外敷或研末调敷,有清热消肿、促进创面愈合之效。

化学成分与药理作用

现代研究表明,垂盆草的化学成分复杂,主要含垂盆草苷、槲皮素、山奈酚、没食子酸、β-谷甾醇、氨基酸、多糖及多种微量元素,垂盆草苷被认为是保肝作用的主要活性成分,具有降低肝损伤模型动物血清转氨酶(ALT、AST)、减轻肝细胞变性坏死、促进肝细胞再生的作用;槲皮素和山奈酚则具有显著的抗氧化、抗炎活性,可清除自由基,抑制炎症因子释放,从而保护肝脏免受损伤,垂盆草还具有一定的利尿、抑菌、免疫调节及抗肿瘤作用,其水煎剂对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等有抑制作用,多糖成分可增强机体免疫功能。

临床应用与配伍

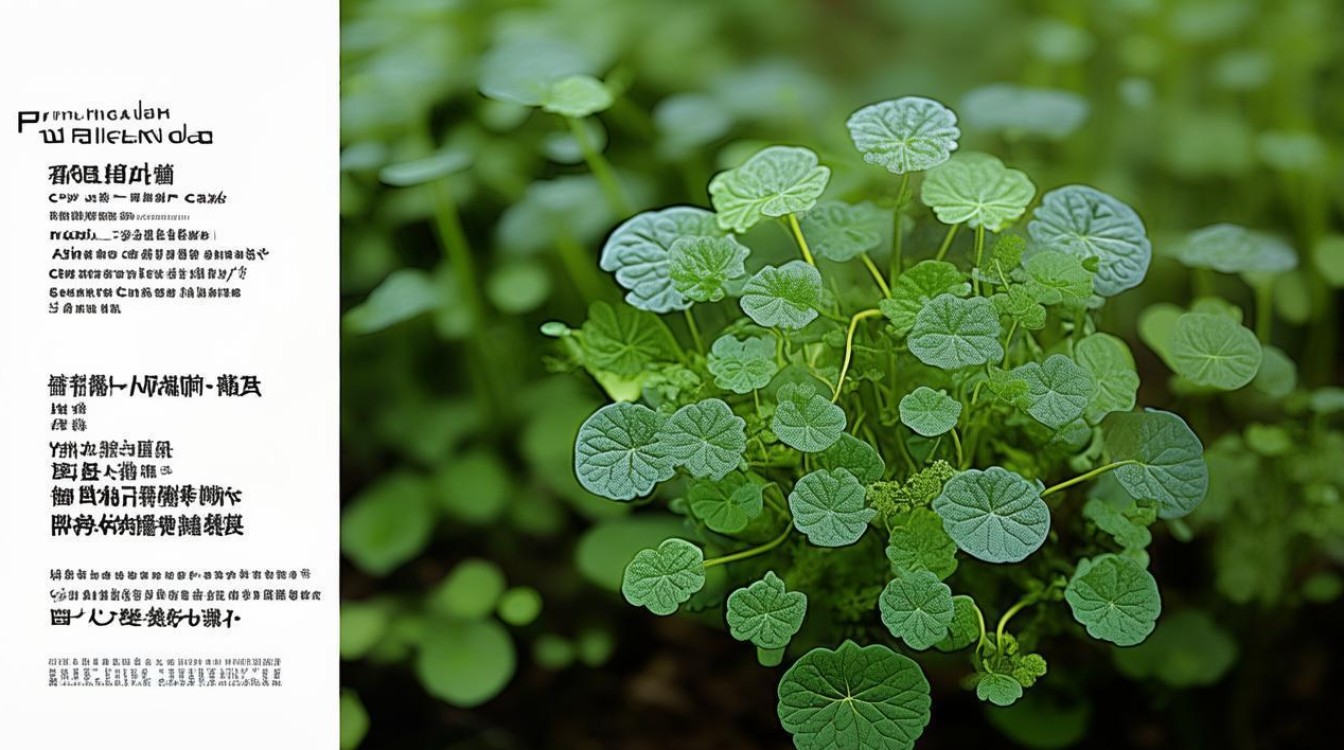

垂盆草在临床上常用于治疗病毒性肝炎、药物性肝损伤、脂肪肝等肝脏疾病,尤以降低转氨酶效果显著,如治疗急性黄疸型肝炎,可配伍茵陈、板蓝根;治疗慢性肝炎,配伍五味子、丹参可增强疗效,除肝病外,其外用还用于治疗湿疹、带状疱疹、蛇虫咬伤等,如取鲜品捣汁涂敷患处,可缓解红肿疼痛,垂盆草还可作为保健品原料,制成茶饮或胶囊,用于日常护肝、降脂。

使用注意

垂盆草性凉,脾胃虚寒者慎用,以免引起腹泻、腹痛等不适;孕妇及哺乳期妇女应在医师指导下使用;目前尚未发现明显毒性,但长期服用需监测肝肾功能,避免过量,外用时需注意观察皮肤反应,过敏者应立即停用。

垂盆草临床应用简表

| 应用方向 | 常见配伍 | 用法用量(成人) |

|---|---|---|

| 湿热黄疸 | 茵陈、栀子、大黄 | 煎服,15-30g/日 |

| 病毒性肝炎 | 五味子、丹参、柴胡 | 煎服或制成颗粒剂,15-30g/日 |

| 痈肿疮疡 | 金银花、蒲公英、野菊花 | 煎服,外用鲜品捣敷 |

| 烫火伤 | 大黄、地榆 | 鲜品捣汁涂敷,每日2-3次 |

| 蛇虫咬伤 | 半边莲、蚤休 | 鲜品捣烂外敷,内服10-15g/日 |

相关问答FAQs

Q1:垂盆草可以长期服用吗?

A:不建议长期自行服用,垂盆草性凉,长期服用可能损伤脾胃阳气,尤其脾胃虚寒者易出现腹泻、腹痛等不适,需在中医师指导下,根据体质和病情调整用药周期,一般用于急性期或短期调理,症状缓解后即可停药或更换调理方。

Q2:垂盆草和金钱草有什么区别?

A:两者科属、功效侧重不同,垂盆草为景天科植物,性凉,归肝、胆、小肠经,以清热解毒、利湿退黄、保肝为主,常用于肝炎、黄疸、痈肿疮疡;金钱草为报春花科植物,性微寒,归肝、胆、肾、膀胱经,以利湿退黄、利尿通淋、排石为主,常用于泌尿系结石、胆结石、湿热黄疸,金钱草利尿排石作用更强,垂盆草保肝解毒作用更突出。