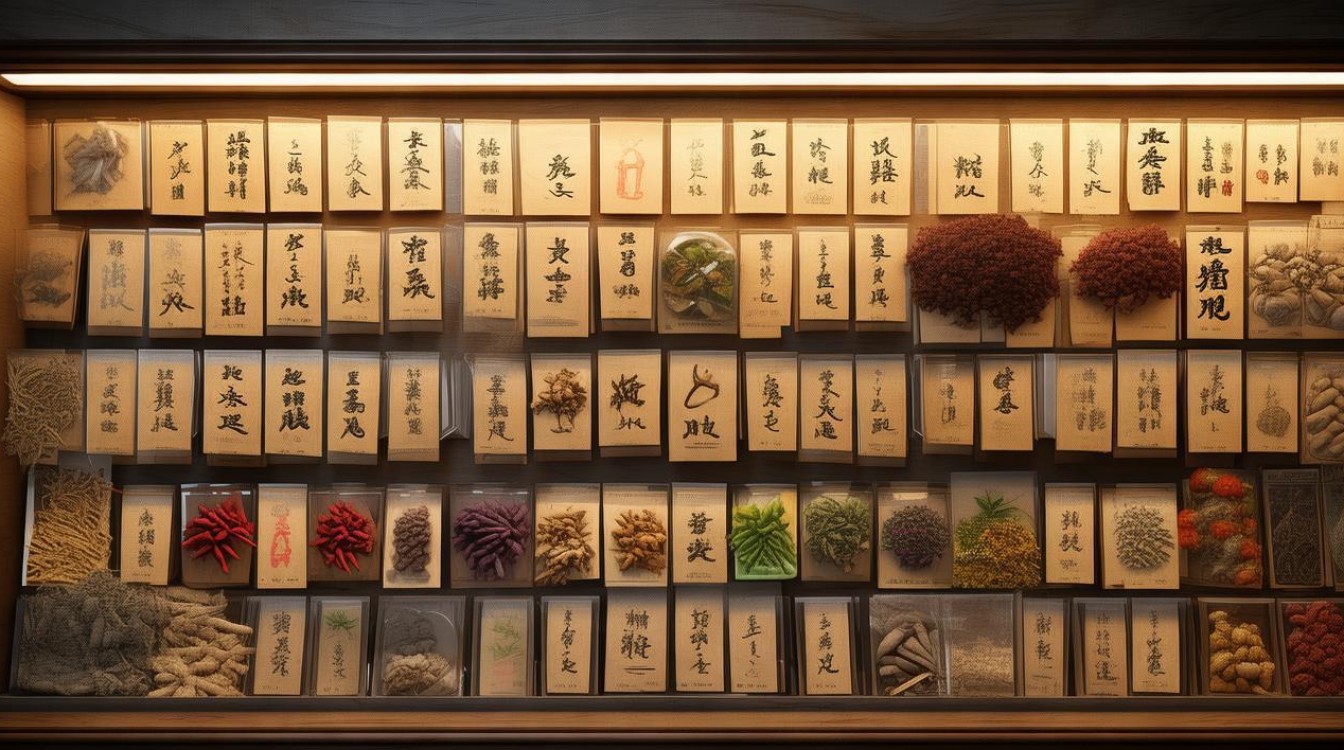

药材功效口诀是中医传承中极具智慧的记忆方式,它将复杂的药材特性浓缩成朗朗上口的短句,既保留了核心功效,又兼顾了应用场景,让初学者能快速入门,让老医者温故知新,口诀的魅力在于其“言简意赅、韵律和谐、逻辑清晰”,往往通过寥寥数字便点出药材的性味归经、主治病证,甚至配伍禁忌,是中医理论与临床实践之间的“桥梁”。

从古至今,医家们创编了大量药材功效口诀,或按功效分类,或按性味归经,或按临床应用,形成了丰富的体系,这些口诀并非随意拼凑,而是基于《神农本草经》《本草纲目》等经典著作,结合历代医家临床经验凝练而成,兼具科学性与实用性,例如解表药类,“麻黄桂枝发汗强,紫苏生姜风寒良,薄荷牛蒡疏散热,菊花桑叶清头光”,短短28字便概括了6味常用解表药的核心功效:麻黄、桂枝辛温发汗,主治风寒表实证;紫苏、生姜解表散寒兼能和中,适用于风寒兼脾胃不适;薄荷、牛蒡子辛凉解表,善透疹利咽;菊花、桑叶疏散风热、清利头目,常用于风热感冒或肝阳上亢头痛,口诀通过“强、良、热、光”的押韵,让记忆变得轻松,且通过“风寒”“风热”的对比,提示了药物的应用方向。

清热药口诀则更显细腻:“黄连黄芩泻火毒,金银连翘热毒除,石膏知母清胃热,生地玄阴凉血濡”,前四句侧重清热解毒,黄连、黄芩苦寒,善清中下焦火毒;金银花、连翘轻清透散,为“疮家圣药”,既能清气分热,又能透营分热;石膏、知母相须为用,清阳明胃热兼能生津,适用于高汗烦渴;生地黄、玄参甘寒质润,凉血滋阴,主治热入营血或阴虚发热,口诀中“毒、除、热、濡”的韵脚,既点出药物功效,又暗示了其寒凉之性,使用时需注意顾护脾胃。

补益药口诀则强调“扶正固本”:“人参黄芪补气虚,当归熟地养血精,麦冬沙参润肺燥,枸杞杜仲益肾精”,人参、黄芪为补气要药,人参大补元气,黄芪补气升阳;当归、熟地补血养阴,当归活血,熟地滋阴;麦冬、沙参养阴润肺,适用于燥咳或阴虚劳嗽;枸杞、杜仲补益肝肾,枸杞滋补精血,杜仲强筋骨,口诀通过“虚、精、燥、精”的呼应,将补气、补血、补阴、补阳的药物分类呈现,便于系统掌握。

化痰止咳平喘药口诀则注重“标本兼顾”:“半夏南星燥湿痰,陈皮茯苓健脾运,杏仁贝母止咳喘,瓜蒌化痰宽胸膈”,半夏、天星燥湿化痰,善治湿痰、寒痰;陈皮、茯苓理气健脾,杜绝生痰之源,体现“治痰先治脾”;杏仁、贝母止咳化痰,杏仁偏于止咳平喘,贝母偏于润肺化痰;瓜蒌清热化痰、宽胸散结,适用于痰热咳嗽或胸痹,口诀中“痰、运、喘、膈”的逻辑链,揭示了化痰需燥湿、健脾、止咳、散结的综合思路。

活血化瘀药口诀则突出“通则不痛”:“川芎当归活血行,桃红红花瘀血通,丹参三七养心脉,益母草调经血崩”,川芎、当归行气活血,川芎“上行头目,下行血海”;桃仁、红花破血逐瘀,适用于瘀血重症;丹参、三七活血化瘀兼能养心安神,丹参“一味丹参,功同四物”;益母草活血调经,为妇科要药,口诀通过“行、通、脉、崩”的递进,既说明活血化瘀的核心功效,又兼顾了不同部位(心、胞宫)的应用。

要高效记忆这些口诀,需结合“联想记忆法”“对比记忆法”和“实践应用法”,联想记忆是将口诀内容与药材形态、生长环境或临床案例结合,如看到“麻黄发汗强”,联想其茎色绿中带黄,味麻涩,发汗力峻猛;对比记忆则是通过功效相似的药物对比,如“麻黄桂枝”均发汗,但麻黄宣肺平喘,桂枝温通经脉;实践应用则是通过临床见习或方剂分析,将口诀与实际病证结合,如治疗风寒感冒时,回忆“紫苏生姜风寒良”,选用紫苏配生姜,增强散寒和中之力。

需要注意的是,口诀是“提纲挈领”的工具,而非替代中医理论的“万能钥匙”,药材的功效受炮制、配伍、剂量等多种因素影响,口诀中难以全面体现,因此学习时需结合《中药学》教材,深入理解每味药物的性味归经、配伍禁忌及现代药理研究,做到“知其然,更知其所以然”,例如口诀中“黄连泻火毒”,但黄连苦燥,脾胃虚寒者忌用,这一点需在教材中补充记忆。

相关问答FAQs:

-

问:药材功效口诀是否适合完全自学,没有中医基础的人使用?

答:口诀可作为中医入门的辅助记忆工具,但完全自学存在风险,中医用药讲究“辨证论治”,同一药材在不同证候中功效可能不同(如黄芪在气虚证中补气,在疮疡久溃中托毒生肌),若仅凭口诀用药,易忽略辨证细节,建议初学者在口诀基础上,系统学习中医基础理论(如阴阳五行、脏腑经络),并跟随专业医师指导,避免盲目套用。 -

问:有些口诀中提到药材“有毒”,如“半夏南星燥湿痰”,但未明确毒性,如何安全使用?

答:口诀侧重功效概括,毒性信息需额外关注,半夏、天南星确有毒性,生品内服易致口腔黏膜灼伤,需经炮制(如姜半夏、制南星)降低毒性;使用时需严格控制剂量,一般炮制品3-10g,且不宜久服;孕妇、阴虚燥咳者禁用,建议用药前查阅《中国药典》或专业中药书籍,明确药材的炮制方法、用量禁忌及解毒措施,确保安全有效。