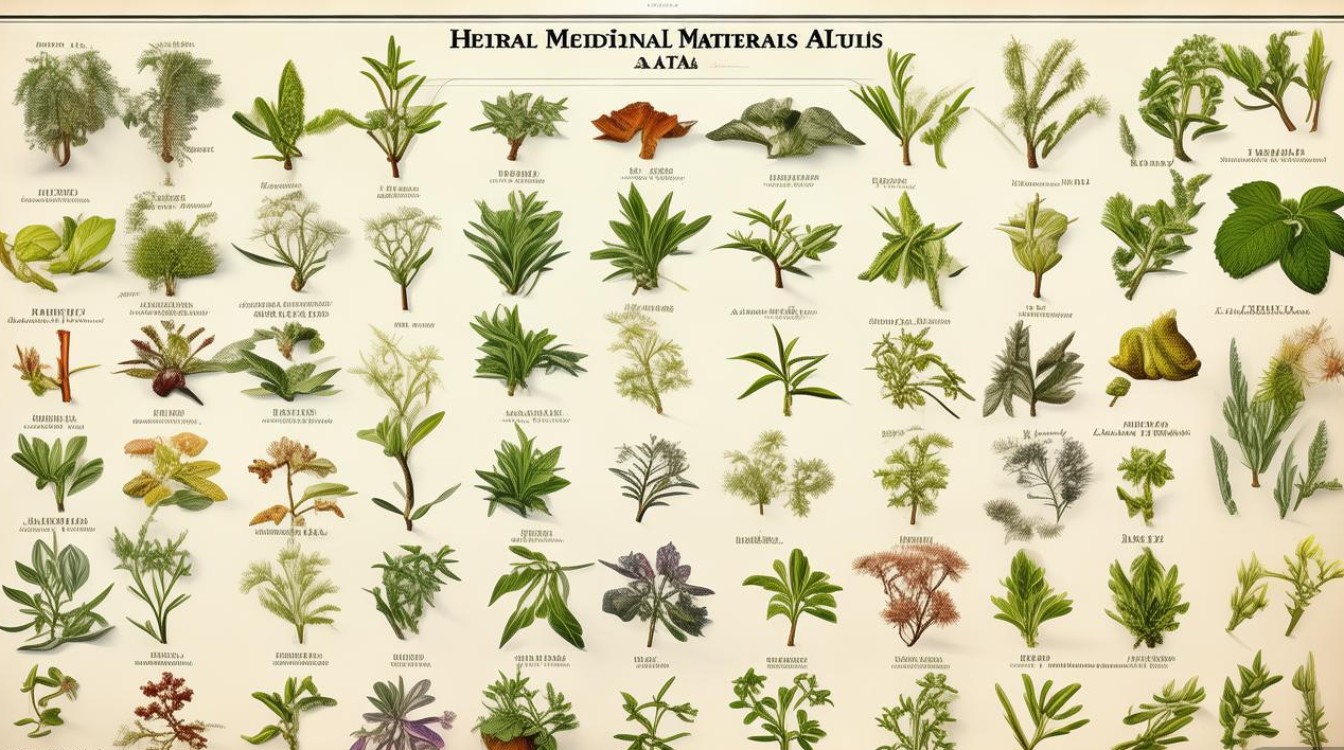

生药材图谱是系统记录生药材来源、形态特征、性状特征及鉴别要点的图文资料,是中医药传承与应用的重要工具,它以视觉化方式呈现药材的基源、性状、显微特征等关键信息,为药材鉴定、教学科研、资源保护及产业发展提供直观依据。

生药材图谱的核心内容围绕药材的“真、优、效”展开,需涵盖基源鉴定、性状描述、显微特征及化学成分标记等要素,基源鉴定明确药材的植物、动物或矿物来源,如黄芪为豆科植物蒙古黄芪或膜荚黄芪的干燥根,避免混淆品;性状描述则聚焦药材的形态、大小、颜色、表面特征、质地、断面及气味等,如黄芪根呈圆柱形,表面淡棕黄色或淡褐色,有纵皱纹及横向皮孔,质坚韧,断面纤维性强,味微甜;显微特征通过组织切片或粉末观察,记录细胞结构、后含物等细节,如黄连根茎的组织中可见皮层石细胞环、纤维束及髓部,粉末有鲜黄色淀粉粒;化学成分标注则关联药材的有效成分,如人参含人参皂苷,当归含阿魏酸,体现“辨质论效”的科学性,不同类型药材的图谱侧重点有所不同,植物类注重根、茎、叶、花、果实等药用部位的形态,动物类关注体型、角质、纹理等特征,矿物类则侧重颜色、条痕、光泽及质地,以下为三类药材图谱要素示例:

| 类型 | 基源举例 | 形态特征 | 显微/性状特征 | 化学成分举例 |

|---|---|---|---|---|

| 植物类 | 黄芪(豆科) | 根圆柱形,长20-50cm,直径1-3cm | 表面纵皱纹及皮孔,断面纤维性,味微甜 | 黄芪甲苷、毛蕊异黄酮葡萄糖苷 |

| 动物类 | 阿胶(驴皮) | 块状,黑色或棕黑色,质硬脆 | 断面光亮,对光照呈琥珀色,气微腥 | 蛋白质、多肽、氨基酸 |

| 矿物类 | 朱砂(硫化汞) | 颗粒状或块状,鲜红色或暗红色 | 具金刚光泽,体重,条痕朱红色 | 硫化汞(HgS) |

生药材图谱的作用贯穿药材全生命周期,在鉴别领域,它是区分真伪优劣的“金标准”,如通过图谱对比,可快速识别掺伪的“土大黄”(根横断面无“星点”)与正品大黄;教学中,图谱将抽象的文字描述转化为直观图像,帮助学生建立药材的“形态记忆”;科研中,为药材资源调查、品种选育及质量评价提供形态学依据,如通过不同产地丹参的图谱对比,分析其根形态与有效成分含量的关联;产业中,图谱指导药材采收加工,如当归需“归头归身分开干燥”,图谱明确其形态规格,确保商品标准化。

随着技术发展,现代生药材图谱已从传统手绘升级为高清摄影、显微成像与数字建模结合的形态。《中国药典》电子图谱集成3D旋转视图,可多角度观察药材特征;AI图像识别技术通过比对实物与图谱数据库,实现快速鉴定;地方药材标准图谱则收录道地药材的特有性状,如“川贝母怀松贝”的“怀中抱月”特征,助力道地资源保护。

相关问答FAQs

Q1:生药材图谱与药材实物鉴别相比,有哪些独特优势?

A1:生药材图谱具有客观性、可重复性和细节固化优势,实物鉴别易受产地、加工、储存条件影响(如干燥后药材颜色变深、皱缩变形),而图谱固定了药材的典型特征(如金银花的“二白针”形态、天麻的“鹦哥嘴”),尤其对易混淆品(如红花与伪品菊红花,前者花管细长、后者花管粗短),图谱能明确区分关键差异点,避免主观误差,图谱可保存稀有或濒危药材的形态信息(如冬虫夏草的“虫体+子座”特征),弥补实物难以获取的局限。

Q2:普通人如何正确使用生药材图谱进行药材初步鉴别?

A2:普通人使用生药材图谱需注意三点:一是选择权威来源,优先参考《中国药典》附图、高等医药院校教材或专业机构发布的图谱,避免使用非正规渠道的模糊图像;二是结合实物对照,观察药材的形态、颜色、气味是否与图谱一致,注意药材新鲜度(如鲜地黄断面灰黑色,生晒地黄断面灰白色),必要时参考“水试”“火试”辅助鉴别(如黄芪粉末加水煮沸,溶液表面有泡沫);三是关注地域差异,同种药材因产地不同可能存在性状差异(如东北人参“芦长碗密”,西洋参“横纹细密”),需结合地方药材图谱综合判断,对不确定者建议咨询专业药师或检测机构。