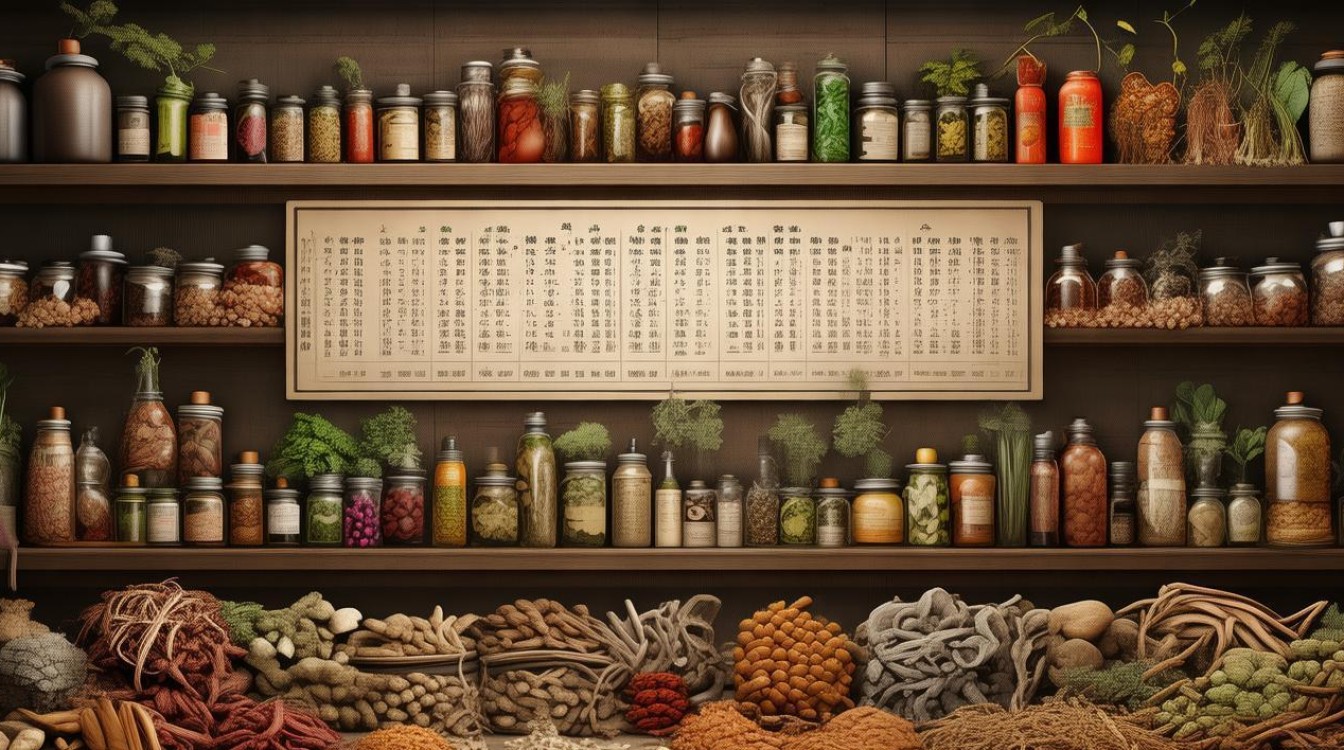

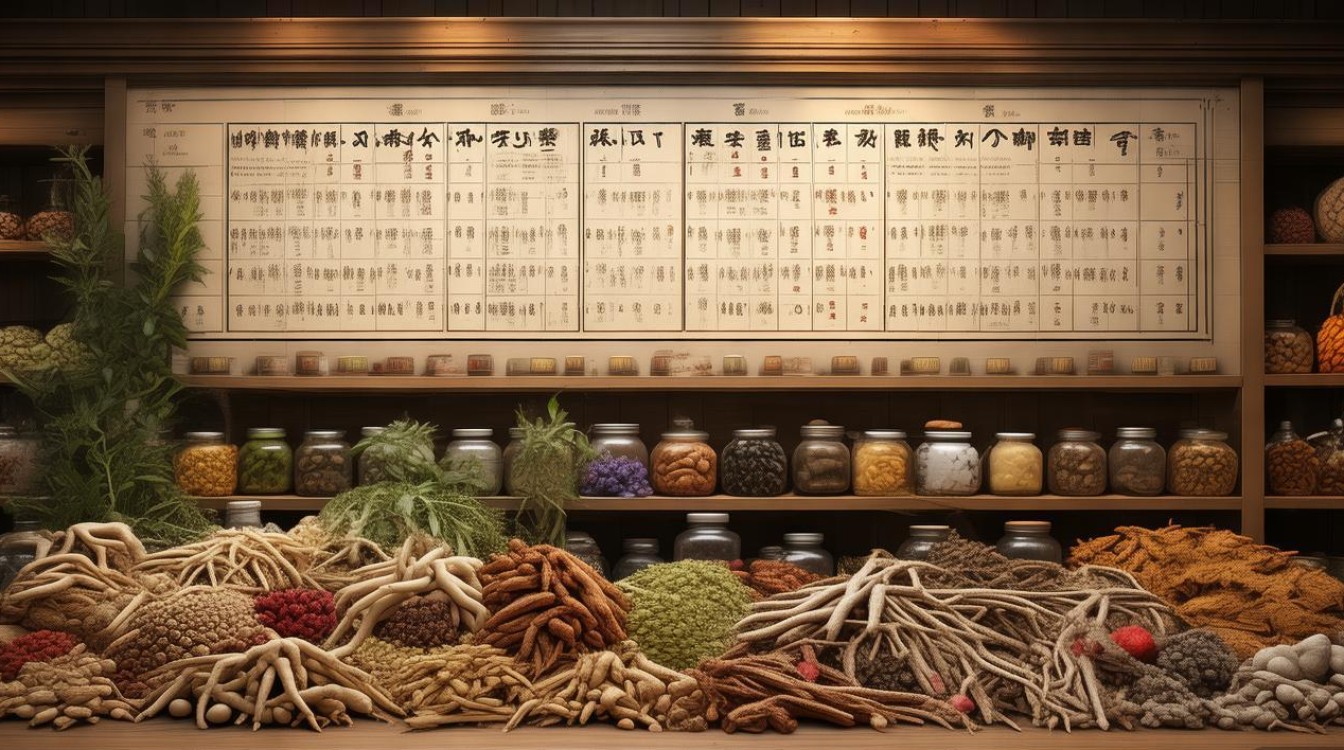

中药材作为中国传统医学的瑰宝,其种类繁多、功效各异,科学分类是研究、应用及管理的基础,中药材分类方法多样,按自然属性可分为植物药、动物药、矿物药三大类,其中植物药占比最高(约80%),再按药用部位、化学成分等细分;按功效可分为解表药、清热药、补益药等;按药用部位则可分为根类、叶类、花类等,本文主要从自然属性及药用部位角度,系统梳理中药材的主要品种分类。

植物类中药材

植物药是中药材的主体,根据药用部位可分为以下几类,其代表品种、性味及功效如下表所示:

| 药用部位 | 代表药材 | 性味归经 | 主要功效 |

|---|---|---|---|

| 根及根茎类 | 黄芪 | 甘,微温,归脾、肺经 | 补气固表,利尿托毒 |

| 人参 | 甘、微苦,微温,归脾、肺经 | 大补元气,复脉固脱 | |

| 甘草 | 甘,平,归心、肺、脾、胃经 | 补脾益气,清热解毒,祛痰止咳 | |

| 茎木类 | 桂枝 | 辛、甘,温,归心、肺、膀胱经 | 发汗解肌,温通经脉 |

| 桑枝 | 微苦,平,归肝经 | 祛风湿,利关节 | |

| 皮类 | 牡丹皮 | 苦、辛,微寒,归心、肝、肾经 | 清热凉血,活血化瘀 |

| 地骨皮 | 甘,寒,归肺、肝、肾经 | 凉血除蒸,清肺降火 | |

| 叶类 | 桑叶 | 甘、苦,寒,归肺、肝经 | 疏散风热,清肺润燥 |

| 艾叶 | 辛、苦,温,归肝、脾、肾经 | 温经止血,散寒止痛 | |

| 花类 | 金银花 | 甘,寒,归肺、心、胃经 | 清热解毒,凉散风热 |

| 菊花 | 甘、苦,微寒,归肺、肝经 | 疏散风热,平肝明目 | |

| 果实种子类 | 枸杞子 | 甘,平,归肝、肾经 | 滋补肝肾,益精明目 |

| 五味子 | 酸、甘,温,归肺、心、肾经 | 收敛固涩,益气生津 | |

| 全草类 | 薄荷 | 辛,凉,归肺、肝经 | 疏散风热,清利头目 |

| 蒲公英 | 苦、甘,寒,归肝、胃经 | 清热解毒,消肿散结 | |

| 菌藻类 | 灵芝 | 甘,平,归心、肺、肝、肾经 | 补气安神,止咳平喘 |

| 茯苓 | 甘、淡,平,归心、脾、肾经 | 利水渗湿,健脾宁心 |

除上述按药用部位分类外,植物药还可按生长环境(如道地药材:吉林人参、宁夏枸杞)、化学成分(如含生物碱类:黄连、麻黄;含苷类:人参、甘草)等维度划分,道地药材”因品质优良、疗效显著,成为中药材分类的重要特色。

动物类中药材

动物药约占中药材总量的10%,多来源于动物的全体、器官、分泌物或加工品,常见品种如下:

- 全体类:全蝎(辛平,归肝经,息风止痉,攻毒散结)、蜈蚣(辛温,归肝经,息风止痉,攻毒散结)。

- 角甲类:鹿茸(甘咸温,归肾、肝经,补肾阳,益精血)、羚羊角(咸寒,归肝、心经,平肝息风,清肝明目)。

- 分泌物类:麝香(辛温,归心、脾经,开窍醒神,活血通经)、蝉蜕(甘寒,归肺、肝经,疏散风热,透疹止痉)。

- 贝壳类:牡蛎(咸微寒,归肝、胆、肾经,重镇安神,潜阳补阴)、海螵蛸(咸涩温,归肝、肾经,固精止带,收敛止血)。

矿物类中药材

矿物药占比约5%,多来源于天然矿物或加工品,以无机成分为主,常见品种如下:

- 硫化物类:朱砂(甘微寒,归心经,清心镇惊,安神解毒)。

- 氧化物类:石膏(辛甘大寒,归肺、胃经,清热泻火,除烦止渴)、磁石(咸寒,归肝、心、肾经,潜阳纳气,镇惊安神)。

- 卤化物类:芒硝(咸、苦,寒,归胃、大肠经,泻下攻积,润燥软坚)。

- 其他类:雄黄(辛温,归肝、大肠经,解毒杀虫,燥湿祛痰)。

中药材的分类体系融合了传统经验与现代科学,既体现“辨状论质”的用药智慧,也推动着中药标准化与国际化进程,通过明确药材来源、部位及功效,不仅能指导临床合理用药,更有助于中药材资源的保护与可持续利用。

相关问答FAQs

问题1:中药材分类的主要依据是什么?

解答:中药材分类的核心依据包括自然属性(植物、动物、矿物)、药用部位(根、茎、叶等)、化学成分(生物碱、黄酮等)及功效(解表、清热等),传统分类以自然属性和药用部位为主,如《本草纲目》将药材分为“水、火、土、金石、草、谷、菜、果、木、服器、虫、鳞、介、禽、兽、人”等部;现代分类则结合植物学、化学药理学,如按所含活性成分分为生物碱类、苷类、挥发油类等,两者结合可全面反映药材特性。

问题2:为什么同一种药材在不同分类中可能归属不同类别?

解答:这源于分类标准的多维性,甘草按药用部位属“根及根茎类”,按功效属“补益药”和“清热解毒药”,按化学成分属“黄酮类和三萜皂苷类”;而茯苓既是菌类药(自然属性),又常归为“利水渗湿药”(功效),还属于“多糖类成分”(化学),多维度分类有助于从不同角度理解药材,满足传统用药、现代研究及产业管理的不同需求。