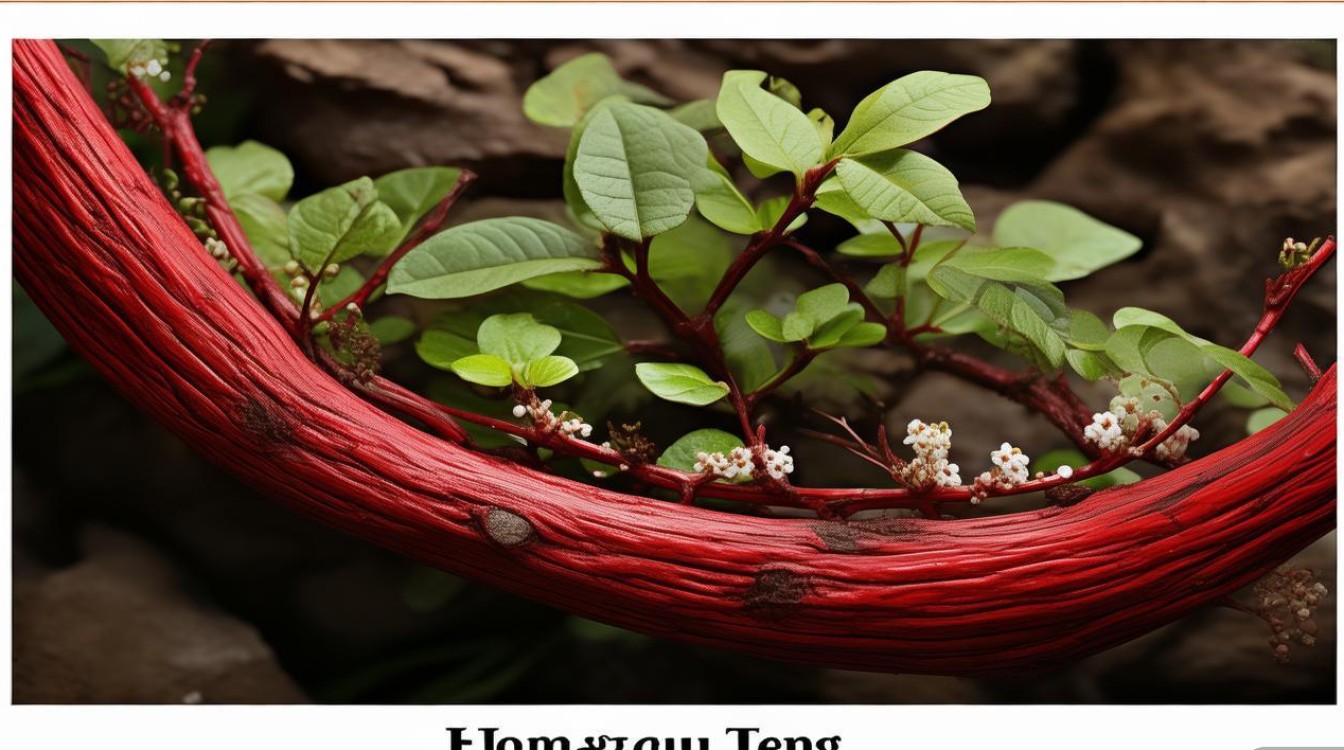

中草药红骨藤为夹竹桃科植物毛杜藤的根茎或全草,主产于我国云南、贵州、广西等地的山区,因其茎髓呈红色、质地坚韧如藤而得名,是民间常用的清热解毒、活血通络类药材,红骨藤在传统中医应用中历史悠久,现代药理研究也证实了其多种生物活性,具有较高的药用价值。

从性味归经来看,红骨藤性寒,味苦、辛,归肝、胃经,寒能清热,苦能泄降,辛可行散,故兼具清热解毒、活血消肿、祛风通络之效,传统中医常用于治疗热毒蕴结所致的咽喉肿痛、肺热咳嗽、痈肿疮毒,以及风湿痹痛、跌打损伤、骨折瘀肿等症,对于咽喉肿痛,可单用红骨藤煎汤含服,或配伍射干、板蓝根以增强清热解毒之力;对于风湿关节疼痛,则多与威灵仙、独活、桑寄生等祛风除湿药同用,共奏通络止痛之效。

现代药理研究表明,红骨藤含有生物碱、黄酮类、皂苷、挥发油等多种化学成分,其中主要活性成分包括红骨藤碱、杠柳苷等,这些成分赋予了红骨藤显著的抗炎、镇痛、抗菌、抗肿瘤及免疫调节作用,在抗炎方面,红骨藤提取物能抑制炎症因子(如TNF-α、IL-6)的释放,减轻炎症反应,对关节炎、软组织损伤等炎症性疾病有较好的治疗潜力;在镇痛作用上,其可通过提高痛阈、抑制中枢痛觉传导来缓解疼痛,且副作用较小;红骨藤对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、伤寒杆菌等多种致病菌有抑制作用,外用可促进伤口愈合,治疗皮肤感染、湿疹等症。

红骨藤的用法多样,内服可煎汤(常用量为9-15g,鲜品可用至30g),或浸酒、研末装胶囊;外用则可捣烂外敷、煎水洗或研末调敷患处,但需注意,红骨藤性寒,脾胃虚寒者(如常腹痛、腹泻、食欲不振)慎用,孕妇及体质虚弱者应避免长期服用,以免损伤正气,红骨藤含强心苷类成分,过量可能引起心律失常等中毒反应,因此务必在专业中医师指导下使用,严格控制剂量,避免盲目长期服用。

以下为红骨藤的快速参考信息表:

| 项目 | |

|---|---|

| 来源 | 夹竹桃科植物毛杜藤的根茎或全草 |

| 性味归经 | 性寒,味苦、辛;归肝、胃经 |

| 主要功效 | 清热解毒,活血通络,消肿止痛 |

| 主治病症 | 咽喉肿痛、肺热咳嗽、痈肿疮毒、风湿痹痛、跌打损伤、骨折瘀肿 |

| 现代药理作用 | 抗炎、镇痛、抗菌、抗肿瘤、免疫调节 |

| 用法用量 | 内服:煎汤9-15g(鲜品30g);外用:适量捣敷或煎洗 |

| 注意事项 | 脾胃虚寒者慎用,孕妇禁用,避免过量,需在医师指导下使用 |

相关问答FAQs:

-

问:红骨藤与“白骨藤”是否为同一药材?功效有何不同?

答:红骨藤与白骨藤并非同一药材,红骨藤为夹竹桃科植物毛杜藤,性寒味苦辛,长于清热解毒、活血通络,主治热毒疮肿、风湿痹痛等;白骨藤则为卫矛科植物,性温味苦,多用于祛风除湿、散瘀止痛,主治风湿关节痛、跌打损伤,两者性味、功效及来源均有明显区别,不可混用。

-

问:红骨藤可以长期服用吗?服用时需要注意什么?

答:红骨藤不宜长期服用,其性寒,长期服用易损伤脾胃阳气,导致腹痛、腹泻等不适;且含强心苷等成分,过量可能引发心律失常等中毒反应,建议在中医师辨证指导下短期使用,用药期间注意观察身体反应,若出现恶心、呕吐、心悸等异常,应立即停用并就医,脾胃虚寒者、孕妇、哺乳期妇女及儿童禁用或慎用。