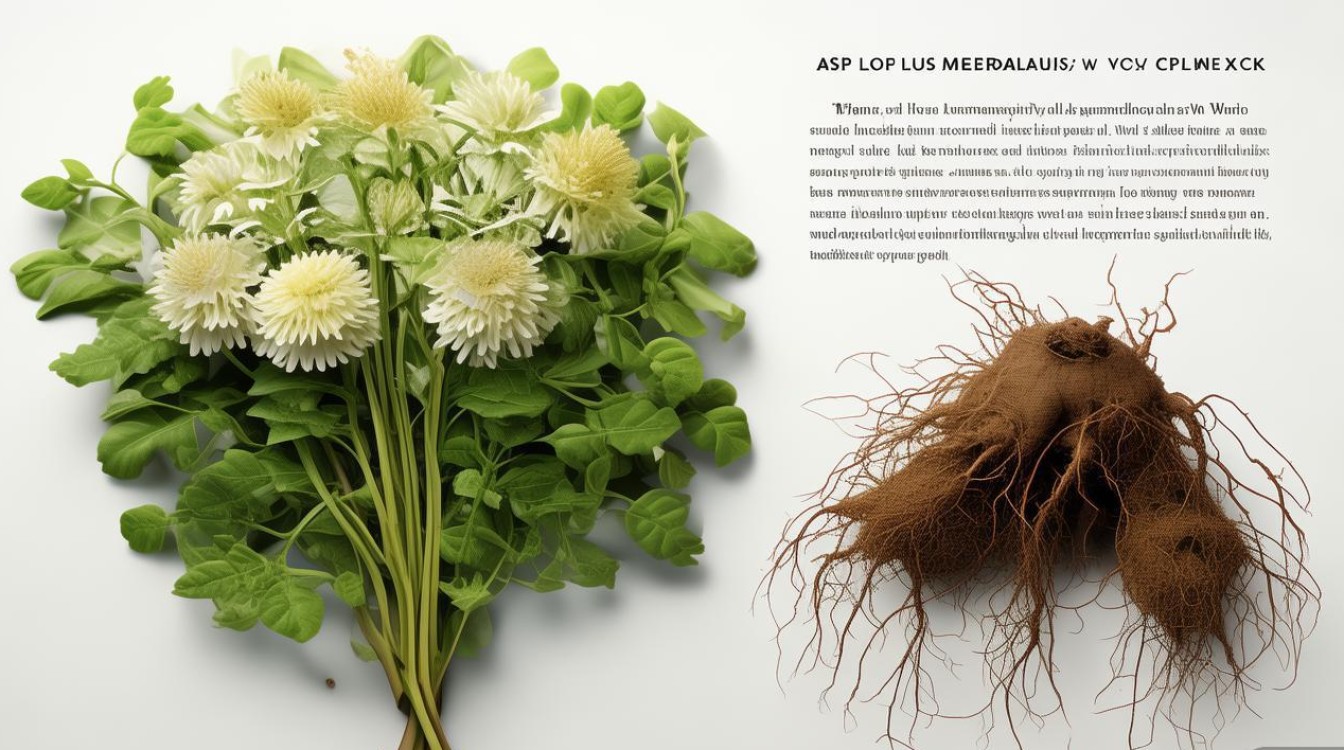

王不留行为石竹科植物麦蓝菜(Vaccaria segetalis (Neck.) Garcke)的干燥成熟种子,是我国传统常用中草药,始载于《神农本草经》,列为上品,因其“性走而不守,虽有王命不能留其行”而得名,别名留行子、奶米、大麦牛、禁宫花等,主产于河北、辽宁、山东、黑龙江等地,夏季果实成熟、果皮尚未开裂时采收,晒干,打下种子,除去杂质,生用或炒用,王不留行植株形态独特,其具体特征如下表所示:

| 部位 | 特征描述 |

|---|---|

| 根 | 圆柱形,稍木质化,长10-20cm,直径3-6mm,表面黄白色或淡黄色,有纵皱纹 |

| 茎 | 单一,直立,高30-70cm,上部二叉状分枝,节部略膨大,绿色或淡紫色,全株无毛 |

| 叶 | 对生,无柄或近无柄,叶片卵状披针形或披针形,长3-8cm,宽1.5-3cm,先端尖,基部圆形或心形,全缘,主脉3条 |

| 花 | 顶生伞房花序,花梗细长,花萼筒状,具5棱,花瓣5片,淡红色或白色,倒披针形,先端平截或微凹,基部渐狭 |

| 果实 | 蒴果卵形,包于宿存萼内,成熟后先端4齿裂,内含多数种子 |

| 种子 | 球形,直径约2mm,表面黑色,少数红棕色,有细密颗粒状突起,种脐处有白色种阜,质坚硬,切断面白色,有油性 |

其性平,味苦,归肝、胃经,药性平和,苦泄宣通,既入肝经血分,能活血通经;又入胃经,能下乳消肿、利尿通淋,为妇科、乳科常用良药,王不留行的功效以活血通经、下乳消肿、利尿通淋为主,临床应用广泛:在妇科方面,常用于治疗血瘀所致的痛经、经闭、产后瘀阻腹痛,可配伍当归、川芎、桃仁等活血化瘀药,如《医宗金鉴》中的“通经丸”;在乳科方面,为下乳要药,主治乳汁不下、乳痈肿痛,多与穿山甲、路路通、漏芦同用,如《傅青主女科》中的“通乳丹”,既能通络下乳,又能清热解毒消肿;还用于治疗淋证涩痛,如热淋、石淋,可配伍车前子、瞿麦、滑石等利尿通淋药,增强通淋止痛之效。

用法用量上,内服煎汤,常用量为5-10g;炒用可增强活血通乳作用,外用适量,研末调敷或用鲜品捣烂外敷,治疗乳痈初起或跌打损伤肿痛,使用时需注意,王不留行性走窜,有耗气伤阴之弊,故孕妇及气血虚弱者慎用;血虚无瘀滞者忌服,以免加重虚损;不宜与苦楝皮同用,以免增加毒性反应。

现代药理研究表明,王不留行主要含王不留行皂苷(如 vaccarine、vaccaroside)、麦蓝菜苷(segetoside)、黄酮类化合物(如槲皮素、山奈酚)、脂肪酸及植物甾醇等成分,其药理作用包括:①催乳作用:能促进垂体前叶分泌催乳素,增加乳腺泌乳量;②抗炎作用:通过抑制炎症因子释放,减轻组织肿胀和疼痛;③抗氧化作用:清除自由基,保护细胞免受氧化损伤;④改善微循环:扩张血管,增加血流量,促进瘀血消散;⑤利尿作用:增加尿量,促进代谢废物排出。

相关问答FAQs:

Q1:王不留行为什么叫“王不留行”?

A1:名称源于《神农本草经》对其药性的描述:“王不留行,行而不守,虽有王命不能留其行。”意指该药药性走窜通行,即使有君王的命令也无法使其停止运行,故得此名,形象地概括了其活血通经、通利下行的作用特点。

Q2:王不留行下乳的正确用法是什么?

A2:王不留行下乳常配伍穿山甲(现多用代用品,如皂角刺)、路路通、漏芦、通草等药,增强通络下乳之效,内服可用王不留行10g,煎水取汁,冲服猪蹄汤或鲫鱼汤;或研末装入胶囊,每次3-5g,每日2次,外用可将王不留行研细末,用黄酒或醋调敷于乳房周围,避开乳头,每日1次,配合按摩效果更佳,哺乳期用药需在医师指导下进行,避免过量使用。