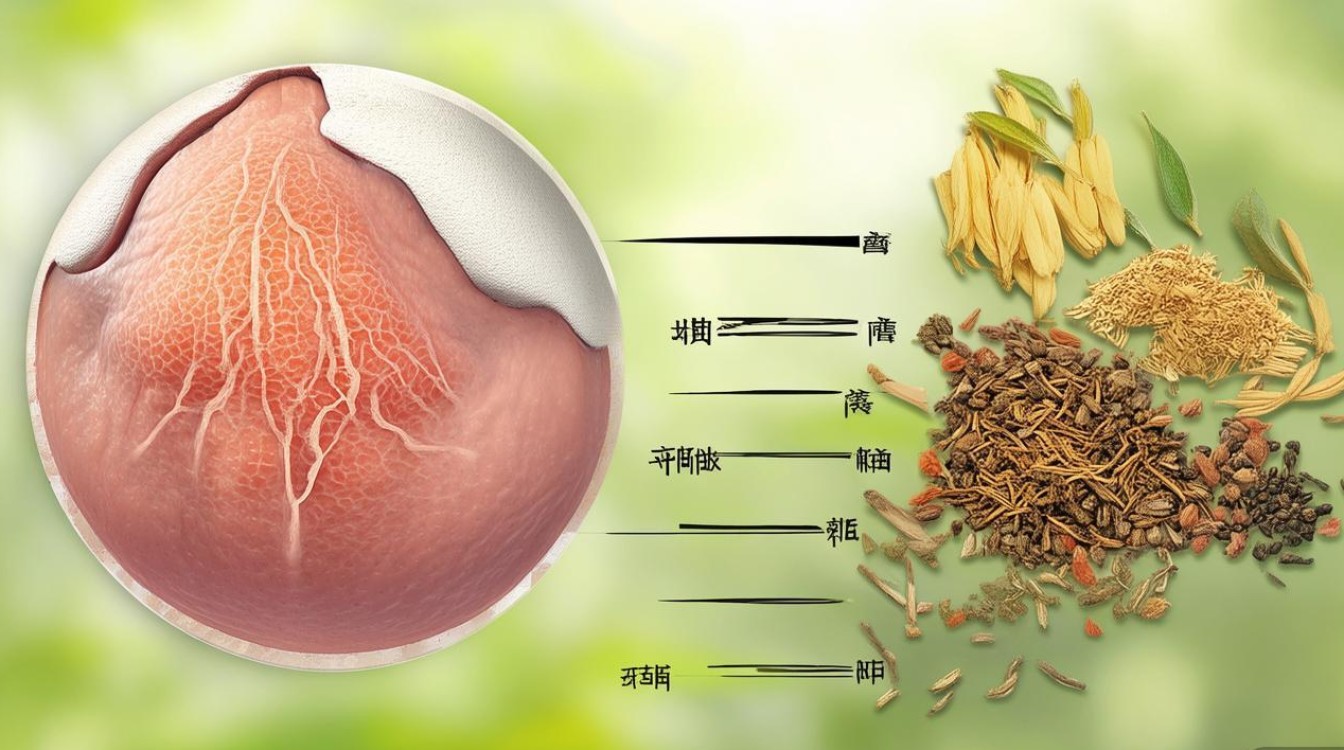

胃溃疡是消化系统常见疾病,指胃黏膜被胃酸和胃蛋白酶自身消化而形成的慢性溃疡,现代医学认为其与幽门螺杆菌感染、药物刺激、胃酸分泌异常等因素相关,中医将胃溃疡归为“胃脘痛”“吞酸”范畴,认为病位在胃,与肝、脾关系密切,多因情志不畅、饮食不节、素体虚弱导致脾胃升降失常、气血瘀滞而发病,中草药通过辨证论治,在缓解症状、促进黏膜修复、减少复发方面具有独特优势。

中医治疗胃溃疡强调辨证分型,常见证型及用药如下表所示:

| 证型 | 主要症状 | 治法 | 代表方剂及常用药物 |

|---|---|---|---|

| 肝胃郁热型 | 胃脘灼痛、烦躁易怒、口干口苦 | 疏肝泄热、和胃止痛 | 化肝煎(柴胡、白芍、黄连、丹皮、青皮);蒲公英、黄芩(清热解毒) |

| 脾胃虚寒型 | 胃痛隐隐、喜温喜按、食欲不振、神疲乏力 | 温中健脾、益气和胃 | 黄芪建中汤(黄芪、桂枝、白芍、生姜、大枣;饴糖);干姜、吴茱萸(温中散寒) |

| 瘀血停滞型 | 胃脘刺痛、痛有定处、呕血或黑便 | 活血化瘀、理气和胃 | 失笑散合丹参饮(五灵脂、蒲黄、丹参、檀香、砂仁);三七、延胡索(化瘀止痛) |

| 胃阴不足型 | 胃脘隐痛、口干咽燥、大便干结 | 养阴益胃、和中止痛 | 一贯煎(沙参、麦冬、当归、生地、枸杞子);玉竹、石斛(滋阴养胃) |

中草药的作用机制与现代药理研究证实,部分药物具有多重功效:如黄连、蒲公英中的活性成分可抑制幽门螺杆菌生长,减轻胃黏膜炎症;黄芪、白术能增强胃黏膜屏障功能,促进溃疡面修复;白及、三七含有的胶质成分可在溃疡表面形成保护膜,止血生肌;乌贼骨、浙贝母则能中和胃酸,缓解胃痛反酸,疏肝理气药如柴胡、香附可调节胃肠蠕动,改善胃黏膜血液循环,加速组织修复。

需注意,中草药治疗胃溃疡需严格辨证,避免盲目用药,脾胃虚寒者长期服用苦寒药物(如黄连、黄芩)可能损伤脾胃阳气;肝胃郁热者若误用温里药(如干姜、附子)会加重“热象”,临床建议在中医师指导下,结合西药(如抑酸剂、抗生素)进行综合治疗,同时配合饮食调理:忌食辛辣、咖啡、酒精,少食多餐,避免空腹服药,以促进溃疡愈合。

相关问答FAQs

Q1:胃溃疡患者用中草药治疗需要多久见效?

A1:见效时间因人而异,一般而言,轻症患者(如脾胃虚寒型、肝胃郁热型)规范用药2-4周后,胃痛、反酸等症状可明显缓解;但溃疡完全愈合需4-8周,尤其是合并幽门螺杆菌感染者需配合根除治疗,疗程结束后需通过胃镜复查评估愈合情况,不可因症状消失擅自停药。

Q2:中草药治疗胃溃疡会伤胃吗?

A2:部分药物若辨证不当可能伤胃,如苦寒药过量易致腹泻、胃脘冷痛,温热药滥用易致口干、便秘,但中医讲究“辨证施治”,如脾胃虚寒者选用黄芪、干姜等温里药,反而能“补虚暖胃”;胃阴不足者用沙参、麦冬等滋阴药,可“润燥养胃”,因此需在专业医师指导下用药,避免自行长期服用单一药物,以减少不良反应。