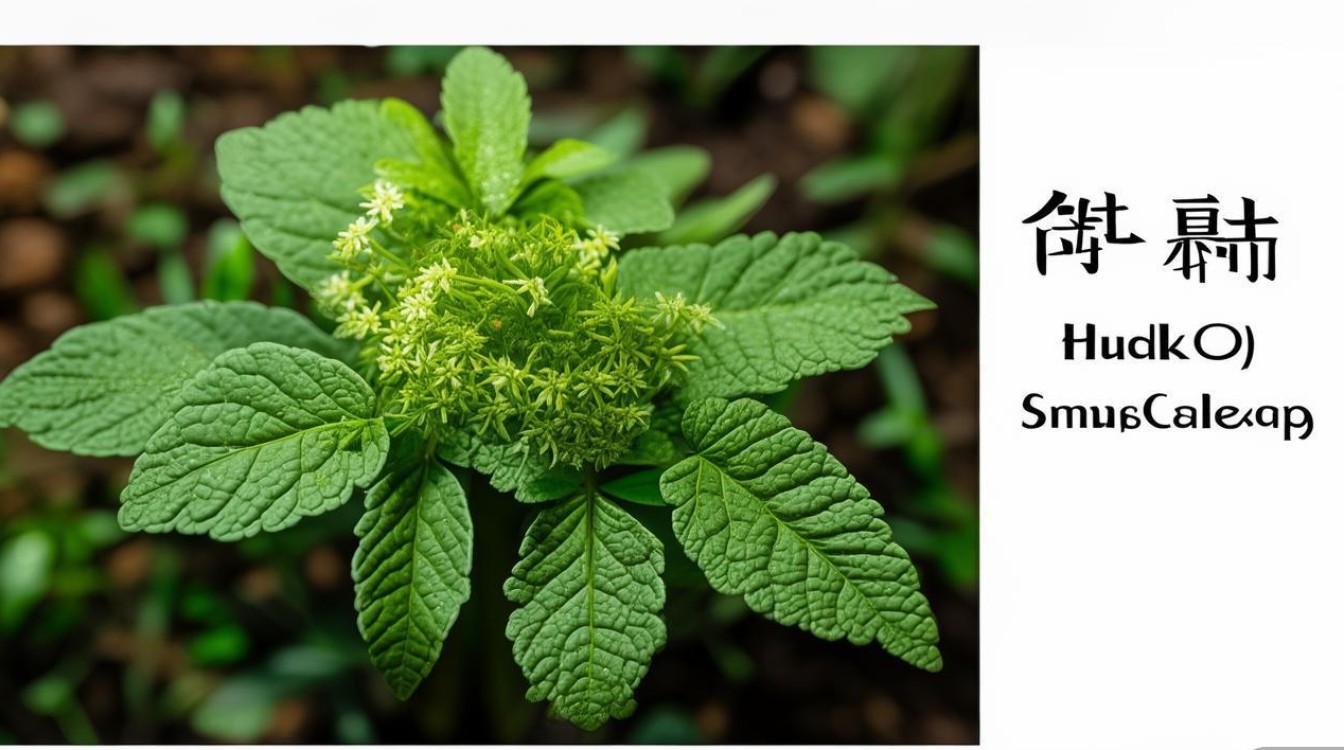

中草药小蓟作为我国传统药用植物之一,因其广泛的分布和显著的药用价值,在民间和中医药领域均有深厚应用,想要准确识别小蓟,掌握其形态特征并结合图片观察是关键,本文将从多角度详细介绍小蓟的相关知识,助力读者通过图片准确辨识这一草本植物。

小蓟为菊科蓟属多年生草本植物,植株高30-100厘米,其各部位特征鲜明,是图片识别的核心依据,根呈圆锥形或纺锤形,表面黄棕色,有纵皱纹,质稍软,断面类白色;茎直立,有纵棱,密被白色蛛丝状毛,上部分枝;叶互生,基生叶和茎生叶形态差异显著:基生叶莲座状,叶片长椭圆状披针形或倒卵形,边缘有波状浅裂或深裂,裂片边缘有针刺,叶面绿色,背面密被白色绒毛,叶柄有翅;茎生叶渐小,无柄,基部抱茎,叶片披针形,边缘同样具针刺状锯齿;头状花序单生于枝端或数个排成伞房状,总苞钟形,苞片多层,外层苞片卵形,先端有短刺,内层披针形,膜质,花管状,花冠紫色或淡紫色,雄蕊5枚,雌蕊1枚;瘦果椭圆形,浅褐色,冠毛羽状,灰白色,为便于直观理解,现将小蓟主要形态特征整理如下:

| 部位 | 特征描述 |

|---|---|

| 根 | 圆锥形,黄棕色,断面类白色,有纵皱纹 |

| 茎 | 直立,有纵棱,密被白色蛛丝状毛,上部分枝 |

| 叶 | 基生叶莲座状,边缘有裂片及针刺,茎生叶无柄抱茎,披针形,边缘具针刺状锯齿 |

| 花序 | 头状花序单生或伞房状,总苞钟形,花冠紫色或淡紫色,管状 |

| 果实 | 瘦果椭圆形,浅褐色,冠毛羽状 |

小蓟适应性强,广泛分布于我国大部分地区,常见于山坡草地、路旁、田间、林缘等向阳或半向阳处,耐旱、耐贫瘠,对土壤要求不严,从平原到海拔1400米的地区均可生长,在图片中,若观察到植物生长在上述开阔、阳光充足的环境,且形态特征符合小蓟特征,可初步判断为小蓟。

小蓟的药用部位为其干燥地上部分或全草,传统中医理论认为其性甘、苦,凉,归心、肝经,具有凉血止血、散瘀解毒消肿的功效,常用于治疗吐血、衄血、尿血、便血、崩漏等出血症,以及痈肿疮毒、跌打损伤等,现代药理研究表明,小蓟含黄酮类(如刺槐素)、甾醇类(如β-谷甾醇)、有机酸等多种成分,具有缩短凝血时间、降低血压、抗菌、抗炎等作用,其临床应用和药理作用可归纳如下:

| 功效 | 主治病症 | 现代药理作用 |

|---|---|---|

| 凉血止血 | 吐血、衄血、尿血、便血、崩漏 | 缩短凝血时间,促进血小板聚集 |

| 散瘀解毒消肿 | 痈肿疮毒、跌打损伤、咽喉肿痛 | 抗菌(对金黄色葡萄球菌等有抑制作用)、抗炎、降压 |

| 凉肝定惊 | 小儿惊风、高血压头痛 | 降血压,镇静 |

通过图片识别小蓟时,需重点关注以下特征:一是叶片边缘的针刺状锯齿,这是小蓟最显著的特征之一,基生叶裂片边缘的针刺较明显;二是茎的形态,直立有纵棱,密被白色蛛丝状毛,用手触摸有粗糙感;三是花序,头状花序单生枝顶,总苞外层苞片有短刺,花冠呈管状,紫色或淡紫色,与菊科其他植物(如蒲公英)的舌状花可明显区分;四是果实,瘦果顶端有羽状冠毛,易脱落,需注意的是,小蓟与大蓟(菊科蓟属植物)形态相似,区别在于小蓟植株较矮,叶片裂片较深,花序较小,花冠颜色较浅,且小蓟以地上部分入药,大蓟以根入药较多,需结合图片细节区分。

小蓟可通过种子繁殖或分株栽培,喜阳光充足的环境,耐旱,播种后保持土壤湿润即可出苗,除药用外,其嫩叶可作蔬菜食用,富含维生素和矿物质;也可作为观赏植物,其紫色头状花序具有一定的园林观赏价值,在野外采集时,需注意保护生态环境,避免过度采挖。

相关问答FAQs

问:小蓟的图片如何与有毒植物“石龙芮”区分?

答:石龙芮为毛茛科植物,与小蓟科属不同,其叶片多为肾形或圆心形,边缘有钝齿,无针刺,茎直立无毛,花序为聚伞花序,花黄色,与小蓟的叶片针刺、茎被蛛丝状毛、紫色花序有显著区别,可通过叶片形态和花色区分。

问:小蓟在药用时有哪些禁忌?

答:小蓟性凉,脾胃虚寒者慎用,不宜过量服用,以免引起腹泻;孕妇应忌用,其活血作用可能增加流产风险;用药期间若出现腹痛、腹泻等不适,应立即停用并咨询医师。