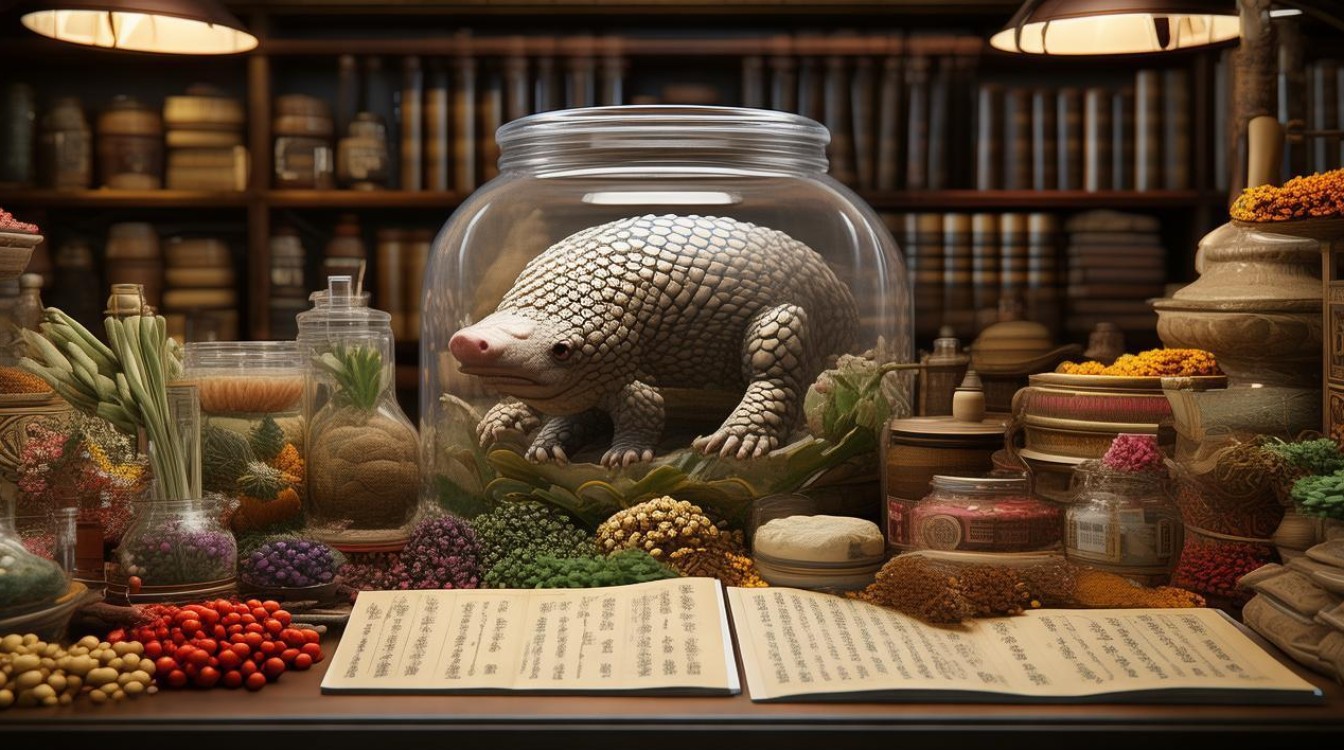

穿山甲作为传统中药材,其药用历史悠久,最早可追溯至《本草纲目》,历代医籍对其功效记载颇丰,素有“动物界中药之王”的美誉,传统医学认为,穿山甲性味咸微寒,归肝、胃经,以“走窜之性无微不至”著称,具有活血化瘀、通经下乳、消肿溃痈、祛风通络等功效,临床应用广泛,本文将从其药用历史、化学成分、功效主治、现代研究及应用注意等方面展开详细阐述。

药用历史与文化地位

穿山甲的药用记载可追溯至唐代,陈藏器在《本草拾遗》中首次明确其“治五邪惊啼悲伤,烧熏,痔疾疮疾”的功效,明代《本草纲目》系统归纳了其“穿山甲、王不留,妇人食之乳长流”的通乳作用,以及“治疟疾风疟,强寒热,通经脉”的祛风功效,并指出其“能引药深入,直达病所”,强调其“走窜”特性在方剂中的引领作用,清代《医学衷中参西录》则将其用于治疗癥瘕积聚,认为其“破瘀血,新血亦能生,故治胎产痈肿,排脓止痛”,在传统方剂中,穿山甲常作为“使药”,与其他活血、通络、补益药物配伍,以增强疗效。

主要药用部位与化学成分

穿山甲的药用部位主要为鳞甲(又称“甲片”),其传统炮制方法有砂烫醋淬、滑石粉炒等,以增强其活血通络之效,并降低腥臭味,现代研究表明,穿山甲鳞甲主要成分为角蛋白(占80%以上),含多种氨基酸(如甘氨酸、脯氨酸、谷氨酸等)、微量元素(锌、铁、钙等),以及少量肽类、多糖等活性成分,传统医学认为,经炮制后角蛋白可分解产生小分子活性物质,从而发挥“走窜通络”的作用,但现代研究对其具体活性成分的提取及药理机制仍在深入探索中,值得注意的是,由于穿山甲为濒危物种(CITES附录I物种,中国一级保护动物),2020年起国家全面禁止穿山甲贸易,药用来源已转向人工养殖子二代或替代品研究(如猪蹄甲),其化学成分与功效相似性成为研究重点。

核心功效与临床应用

活血化瘀,通络止痛

穿山甲善于走窜经络,能通利血脉、消散瘀滞,常用于癥瘕积聚、跌打损伤、风湿痹痛等症,如《金匮要略》中的“大黄䗪虫丸”配伍穿山甲,治疗五劳虚极、内有干血;临床用于治疗子宫肌瘤、卵巢囊肿等癥瘕疾病时,常配伍三棱、莪术以增强破血消癥之效,对于跌打损伤所致的瘀肿疼痛,可配伍当归、红花、自然铜等,促进瘀血消散、损伤修复。

通经下乳,调理产后

通经下乳是穿山甲最广为人知的功效,传统用于治疗产后乳汁不足、乳痈初期(乳腺炎),如《本草纲目》记载“穿山甲、王不留行,王性走而不守,甲能疏而通乳”,代表方剂“涌泉散”(穿山甲、王不留行、漏芦、天花粉)至今仍用于临床,现代研究认为,其作用机制可能与促进乳腺管扩张、增加催乳素分泌有关,但需注意,产后气血虚弱所致的缺乳,需配伍黄芪、党参等补气养血药物,单用穿山甲效果不佳。

消肿排脓,生肌敛疮

穿山甲具有“消肿溃痈、排脓生肌”之效,常用于痈肿疮毒、瘰疬、疮疡溃烂等症,如《外科正宗》的“透脓散”(穿山甲、黄芪、当归、皂角刺)治疗痈肿脓成不溃,能促进脓液排出,加速疮口愈合,对于慢性溃疡、褥疮等久不收口者,可研末外用,或配伍珍珠、冰片等增强生肌敛疮作用。

祛风通络,缓解痹痛

穿山甲能“透达经络,祛风除湿”,用于治疗风湿性关节炎、类风湿关节炎、强直性脊柱炎等痹症,尤其适用于关节僵硬、屈伸不利者,常配伍地龙、全蝎、威灵仙等,如“穿山龙汤”(穿山甲、穿山龙、青风藤、鸡血藤),可改善关节微循环,缓解疼痛和肿胀。

现代药理研究进展

随着现代药理学的发展,穿山甲的活性成分及作用机制逐渐被揭示,为其传统功效提供了科学依据:

- 抗炎作用:穿山甲提取物可抑制炎症因子(如TNF-α、IL-6)的释放,减轻炎症反应,对急慢性炎症模型均有显著抑制作用。

- 促进乳汁分泌:动物实验显示,穿山甲醇提物可提高哺乳期大鼠血清催乳素水平,增加乳腺腺泡数量和乳汁分泌量。

- 改善微循环:其含有的肽类成分能扩张血管,降低血液黏稠度,促进组织血液灌注,对瘀血性疾病(如血栓闭塞性脉管炎)有改善作用。

- 抗肿瘤潜力:体外研究发现,穿山甲多糖对肝癌、肺癌等肿瘤细胞有一定抑制作用,机制可能与诱导细胞凋亡、抑制增殖相关基因表达有关,但尚需更多临床研究验证。

应用注意与资源保护

炮制与用量

穿山甲需经砂烫醋炮制后入药,以降低毒性、增强疗效,内服常用量为3-10g,研末吞服每次1-3g;外用适量,研末调敷或研末撒布,注意不宜长期大剂量使用,以免耗伤气血。

使用禁忌

孕妇禁用(活血通经可能致流产);疮疡已溃者慎用(排脓过强可能导致疮口扩大);阴虚血亏者不宜单独使用(性寒,易伤阴血)。

资源保护与替代研究

由于野生穿山甲过度捕猎导致种群濒危,我国已将其列为国家一级保护动物,禁止一切野生贸易。《中国药典》2020版已将猪蹄甲收录为“猪蹄甲”,研究显示其角蛋白成分与穿山甲相似,临床用于通乳、活血、消肿等功效与穿山甲相近,可作为替代品使用,人工养殖穿山甲子二代的研究正在推进,但需严格遵循《国家重点保护野生动物人工繁育许可证》管理,确保来源合法。

穿山甲主要功效与传统应用对照表

| 功效 | 传统应用 | 代表方剂 | 常用配伍 |

|---|---|---|---|

| 活血化瘀 | 癥瘕积聚、跌打损伤、痛经 | 大黄䗪虫丸、活络效灵丹 | 三棱、莪术、当归、红花 |

| 通经下乳 | 产后乳汁不足、乳痈初期 | 涌泉散、穿山甲汤 | 王不留行、漏芦、黄芪、通草 |

| 消肿排脓 | 痈肿疮毒、瘰疬、疮疡溃烂 | 透脓散、仙方活命饮 | 黄芪、当归、皂角刺、金银花 |

| 祛风通络 | 风湿痹痛、关节僵硬、强直性脊柱炎 | 穿山龙汤、蠲痹汤 | 地龙、全蝎、威灵仙、鸡血藤 |

相关问答FAQs

Q1:穿山甲的“通乳”功效是否真的有效?科学依据是什么?

A:传统医学认为穿山甲“通经络、下乳汁”,现代研究为其提供了一定支持,动物实验表明,穿山甲提取物可促进乳腺上皮细胞增殖,提高血清催乳素水平,从而增加乳汁分泌,临床观察显示,其与王不留行、黄芪等配伍用于气血虚弱型缺乳,有效率显著高于单纯西药治疗,但需注意,穿山甲性走窜,单用易耗气,需配伍补气养血药物以标本兼治,野生穿山甲禁止使用,目前临床多采用人工养殖子二代或猪蹄甲替代,其通乳效果与传统穿山甲相近。

Q2:为什么现在提倡用猪蹄甲替代穿山甲?两者功效有何异同?

A:由于穿山甲为濒危物种,保护生态资源成为共识,而猪蹄甲作为替代品逐渐被认可,从成分看,两者均以角蛋白为主,含相似氨基酸(如甘氨酸、脯氨酸)和微量元素;从传统功效看,猪蹄甲同样具有“活血通络、消肿排脓、下乳”之效,《本草纲目》记载猪蹄甲“治痈疽、疮肿、痔漏”,现代临床研究显示其在治疗乳腺增生、慢性溃疡等疾病中与穿山甲疗效相当,但穿山甲“走窜”之力更强,破血消癥作用略优,而猪蹄甲药性较缓,更适用于久病体虚者。《中国药典》已明确猪蹄甲的药用地位,鼓励替代使用,既满足临床需求,又保护濒危物种。