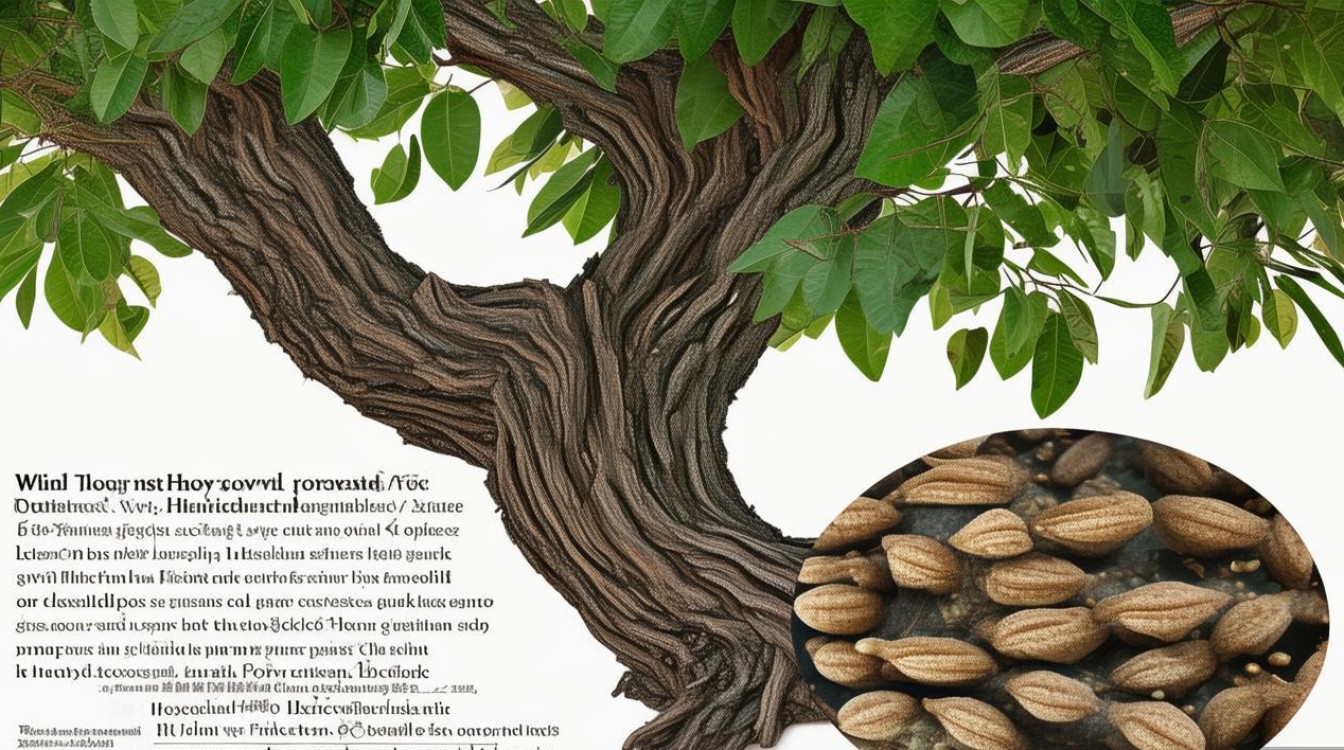

野槐树作为传统中药材,其植物学名为苦参(Sophora flavescens),为豆科槐属多年生半灌木植物,广泛分布于中国东北、华北、西北及西南地区,生长于山坡、沙地、草原、溪边等向阳或半向阳地带,耐旱、耐贫瘠,生命力顽强,其药用部位主要为根部,秋季采挖,洗净切片晒干后入药,具有清热燥湿、杀虫、利尿等功效,临床常用于治疗湿热泻痢、黄疸、带下、皮肤瘙痒、疥癣等症,现代药理研究还发现其具有抗炎、抗病毒、抗肿瘤、免疫调节等多种生物活性,由于野槐树形态与国槐、刺槐等相似,非专业人士易混淆,因此通过图片准确识别其特征对药材采集和应用至关重要。

从植株整体形态来看,野槐树(苦参)通常高50-120厘米,基部多分枝,呈丛生状,枝条灰褐色,具纵棱,被白色柔毛,羽状复叶长15-25厘米,叶轴被毛;小叶3-5对,对生或近对生,纸质,披针形或披针状线形,长3-4厘米,宽1.2-2厘米,先端渐尖,基部圆形,上面无毛或疏被柔毛,下面密被灰白色柔毛,中脉及侧脉明显,总状花序顶生或腋生,长15-20厘米,花多数,密生;花梗长约5毫米;花萼钟状,长约6毫米,被柔毛,萼齿5,三角形不等大;花冠淡黄色,旗瓣匙形,长约1.5厘米,翼瓣耳状,龙骨瓣与旗瓣近等长,基部具爪;雄蕊10,二体(9+1);子房密被柔毛,花柱弯曲,柱头头状,荚果呈串珠状,长2-8厘米,表面被柔毛,不开裂,内有种子1-5粒,种子卵球形,深褐色,药用根部呈圆柱形,长10-30厘米,直径1-2厘米,外皮灰棕色或棕黄色,有纵皱纹及横长皮孔,质坚硬,不易折断,断面粗糙,黄白色或淡黄色,具纤维性,味极苦。

为帮助准确识别野槐树与其他相似槐树的区别,以下通过表格对比其主要特征:

| 特征 | 野槐树(苦参) | 国槐(Sophora japonica) | 刺槐(洋槐,Robinia pseudoacacia) |

|---|---|---|---|

| 植物类型 | 多年生半灌木,丛生 | 落叶乔木 | 落叶乔木 |

| 植株高度 | 50-120厘米 | 10-25米 | 10-25米 |

| 叶片 | 奇数羽状复叶,小叶3-5对,披针形,背面密被灰白色柔毛 | 奇数羽状复叶,小叶7-17对,卵状披针形,无毛或背面疏被毛 | 奇数羽状复叶,小叶7-19对,椭圆形或卵圆形,背面有毛 |

| 花色 | 淡黄色 | 淡黄绿色或黄白色 | 白色或淡紫色 |

| 花序 | 总状花序,花密生 | 圆锥花序,花疏松 | 总状花序,下垂 |

| 荚果 | 串珠状,不开裂,被柔毛 | 念珠状,肉质不开裂,黄绿色 | 扁平线形,赤褐色,成熟后开裂 |

| 药用部位 | 根 | 槐花、槐角(果实)、槐根 | 花(洋槐花)、根皮 |

| 主要功效 | 清热燥湿,杀虫,利尿 | 凉血止血,清肝泻火 | 凉血止血,清热解毒 |

在图片识别时,需重点关注野槐树的典型特征:一是丛生半灌木形态,分枝多且株高较矮;二是小叶披针形,背面密被灰白色柔毛,用手触摸有明显的绒毛感;三是花冠淡黄色,旗瓣呈匙形,总状花序花密集;四是荚果呈串珠状,表面被毛且不开裂;五是根部外皮灰棕色,断面黄白色,味极苦,若图片中显示为高大乔木、花色白或淡紫、荚果扁平或念珠状,则基本可排除野槐树,可能为国槐或刺槐。

现代研究表明,野槐树(苦参)的主要活性成分为苦参碱、氧化苦参碱、槐定碱等多种生物碱,以及黄酮类、三萜类化合物,其中苦参碱具有抗炎、抗过敏、抗心律失常作用;氧化苦参碱可保护肝细胞、抑制肝纤维化,并具有抗病毒(如乙肝病毒、柯萨奇病毒)活性;黄酮类化合物则表现出抗氧化、清除自由基的作用,临床应用中,苦参常用于治疗慢性乙型肝炎、滴虫性阴道炎、湿疹、银屑病等疾病,也可制成苦参栓、苦参洗剂等外用制剂,但需注意,苦参性寒,脾胃虚寒者不宜服用,过量使用可能引起胃肠道反应(如恶心、呕吐)或神经系统症状(如头晕、流涎),因此用药需遵医嘱,控制剂量。

相关问答FAQs:

-

问:野槐树(苦参)的图片如何与国槐的花期区分?

答:野槐树的花期通常在6-8月,花色为淡黄色,总状花序花密集,呈直立或斜生状;而国槐的花期在7-8月,花色为淡黄绿色或黄白色,圆锥花序花疏松,花序下垂,野槐树植株为丛生半灌木,高度不足1.5米,而国槐为高大乔木,高度可达10米以上,通过植株整体形态和花序形态即可区分。

-

问:采集野槐树(苦参)作为药材时,有哪些注意事项?

答:采集野槐树根的最佳时间为秋季(9-11月)或春季(3-4月),此时有效成分含量较高,采集需选择生长3-5年、根系发达的植株,挖取根部后需去除地上茎及须根,洗净泥土,趁鲜切片或段,晒干或阴干,需注意保护野生资源,避免过度采挖,可优先选择人工栽培品;苦参性寒,脾胃虚寒、孕妇及体质虚弱者禁用,用药前需咨询中医师,避免自行长期服用。