白蔹为葡萄科植物白蔹的干燥块根,是我国传统常用中药,始载于《神农本草经》,列为下品,具有清热解毒、消痈散结、敛疮生肌之功效,常用于痈疽发背、疔疮、瘰疬、烫伤、外伤出血等症,由于白蔹的形态特征与部分伪品相似,准确识别其药材性状对临床应用和资源利用至关重要,以下从来源、性状、显微特征、功效及图片识别要点等方面进行详细说明,并附相关问答。

来源与植物形态

白蔹为葡萄科植物白蔹Ampelopsis japonica(Thunb.) Makino的干燥块根,其多年生攀援木质藤本,小枝圆柱形,有棱纹,无毛;卷须不分枝或2-3分枝,掌状复叶互生,叶柄长4-8cm;小叶3-5,卵形或狭卵形,长3-7cm,宽2-5cm,先端渐尖,基部楔形或近圆形,边缘有细锯齿,上面深绿色,下面淡绿色,无毛;叶轴疏被短柔毛,聚伞花序小而疏散,与叶对生或假顶生,花序梗细长,长3-8cm,花黄绿色;花瓣5,卵圆形,开花时展开;雄蕊5,与花瓣对生;子房下位,2室,浆果球形,成熟时蓝黑色,有种子1-2颗,花期5-6月,果期7-8月。

药材性状特征

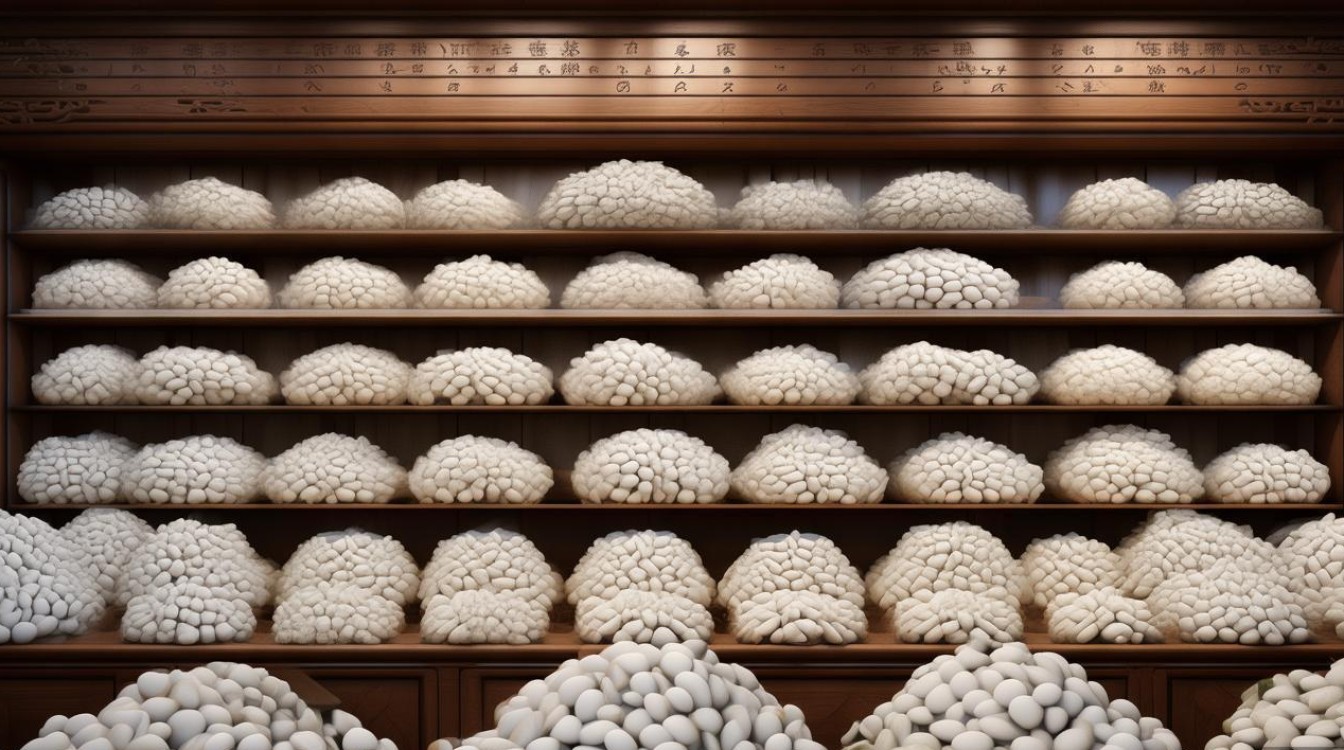

白蔹药材多为不规则纺锤形、类球形或块片状,常2-3个相连或呈瓣状,长5-10cm,直径2-5cm,表面类白色或浅红棕色,有扭曲的纵皱纹及细密的横长皮孔样突起,栓皮已脱落或残留少数栓皮,呈棕褐色,质坚硬,易折断,断面平坦,粉性,可见放射状纹理(年轮状),皮部较薄,类白色,木部淡红棕色,可见“菊花心”(放射状纹理),气微,味甘、苦。

以下为白蔹药材主要性状特征的表格归纳:

| 部位 | 性状特征 |

|---|---|

| 整体形态 | 不规则纺锤形、类球形或块片状,常2-3个相连,长5-10cm,直径2-5cm |

| 表面颜色 | 类白色或浅红棕色,棕褐色栓皮残留或脱落 |

| 表面纹理 | 扭曲纵皱纹,细密横长皮孔样突起 |

| 质地 | 坚硬,易折断 |

| 断面 | 平坦,粉性;皮部类白色,木部淡红棕色,可见放射状纹理(“菊花心”) |

| 气味 | 气微,味甘、苦 |

显微特征(简要)

白蔹粉末类白色,淀粉粒单粒类圆形或卵圆形,直径5-25μm,脐点点状、裂缝状或飞鸟状;复粒由2-6分粒组成,石细胞淡黄色或无色,类方形、类长方形或多角形,直径30-80μm,壁厚5-15μm,纹孔细密,导管主要为网纹导管和具缘纹孔导管,直径20-80μm,木栓细胞棕黄色,多角形,壁薄。

功效与主治

白蔹性苦、微寒,归心、胃、肝经,具有以下功效:

- 清热解毒:用于痈疽发背、疔疮、瘰疬等热毒疮疡,常配伍金银花、连翘、蒲公英等,如《千金方》白蔹散。

- 消痈散结:治疗乳痈、肠痈,可配伍蒲公英、瓜蒌、乳香等。

- 敛疮生肌:用于烫伤、外伤溃烂不敛,研末外撒或调敷,如《圣惠方》白蔹膏。

- 止血止痛:治外伤出血,可单味研末外敷;治跌打损伤,配伍乳香、没药等。

图片识别要点

通过图片识别白蔹时,需关注以下关键特征,避免与伪品(如白芷、独活等根类药材)混淆:

- 整体形状:呈不规则纺锤形或类球形,常有2-3个瓣状分叉,而伪品多呈单一圆锥形或圆柱形。

- 表面特征:表面类白色或浅红棕色,具扭曲纵皱纹和横长皮孔样突起(非横向皮孔),栓皮脱落处呈淡红棕色。

- 断面特征:断面平坦,粉性强,木部可见清晰的放射状纹理(“菊花心”),皮部与木部界限分明,伪品断面纹理多呈“车轮纹”或“菊花心”不明显。

- 气味:气微,味甘、苦,无特殊香气(伪品如白芷有浓郁香气)。

相关问答(FAQs)

问题1:白蔹与白芷在外观上如何区分?

解答:白蔹与白芷均为根类药材,但性状差异显著:①形状:白蔹呈不规则纺锤形或类球形,常有分叉;白芷呈圆锥形,单一,顶端有凹陷的茎痕。②表面:白蔹表面有扭曲纵皱纹和横长皮孔样突起,栓皮脱落处淡红棕色;白芷表面有横向皮孔样突起(“疙瘩丁”),灰棕色至棕黄色,有纵向细皱纹。③断面:白蔹断面粉性,有放射状纹理(“菊花心”);白芷断面形成层环明显,呈圆形,木部约占2/3,有“菊花心”但纹理较稀疏。④气味:白蔹气微,味甘苦;白芷有浓郁香气,味辛、微苦。

问题2:白蔹药材图片拍摄时需要注意哪些细节以准确识别?

解答:拍摄白蔹药材图片时,应突出以下关键细节:①整体与局部结合:先拍摄药材整体形态(如纺锤形、分叉特征),再拍摄表面特写(纵皱纹、横长皮孔样突起)和断面特写(粉性、放射状纹理)。②光线与角度:使用自然光或无影灯,避免反光,侧面拍摄可立体展示形状,正面拍摄可清晰表面纹理。③比例标注:在图片旁放置比例尺(如1cm刻度),便于判断药材大小。④对比拍摄:若疑似伪品,可同时拍摄伪品(如白芷)并标注差异点(如皮孔类型、断面纹理),增强识别准确性。

白蔹作为传统中药,其准确识别对保证临床疗效至关重要,通过掌握其性状特征、显微特点及图片识别要点,可有效避免混淆,确保药材质量,在使用时需注意辨证论治,脾胃虚寒及无实火者慎用,孕妇忌用,以免产生不良反应。