《本草纲目》作为明代医药学家李时珍倾毕生心血编撰的药物学巨著,不仅系统记载了1892种药物、1100余幅附图,更以图文并茂的形式开创了中医药典籍插图的先河,这些药材图片不仅是古代药物形态的直观记录,更是中医药文化传承的重要载体,其背后蕴含着古人对自然细致入微的观察与智慧。

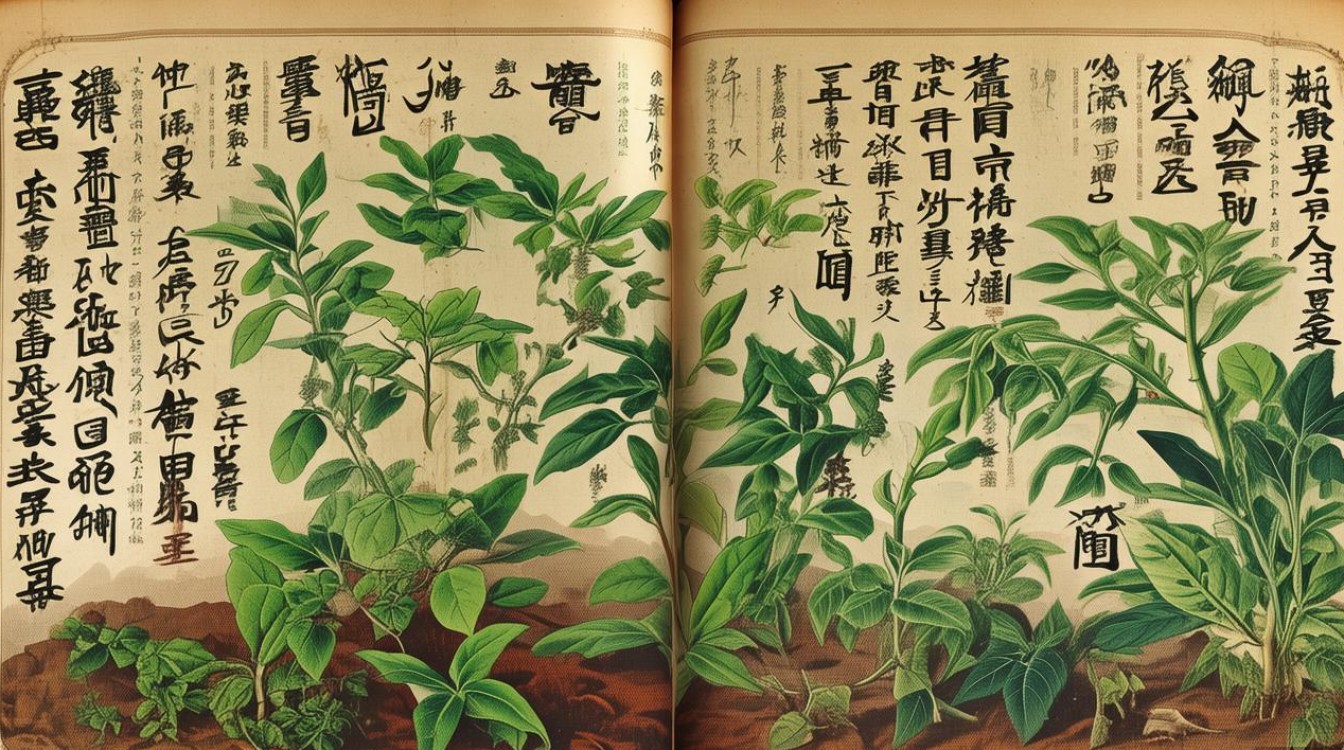

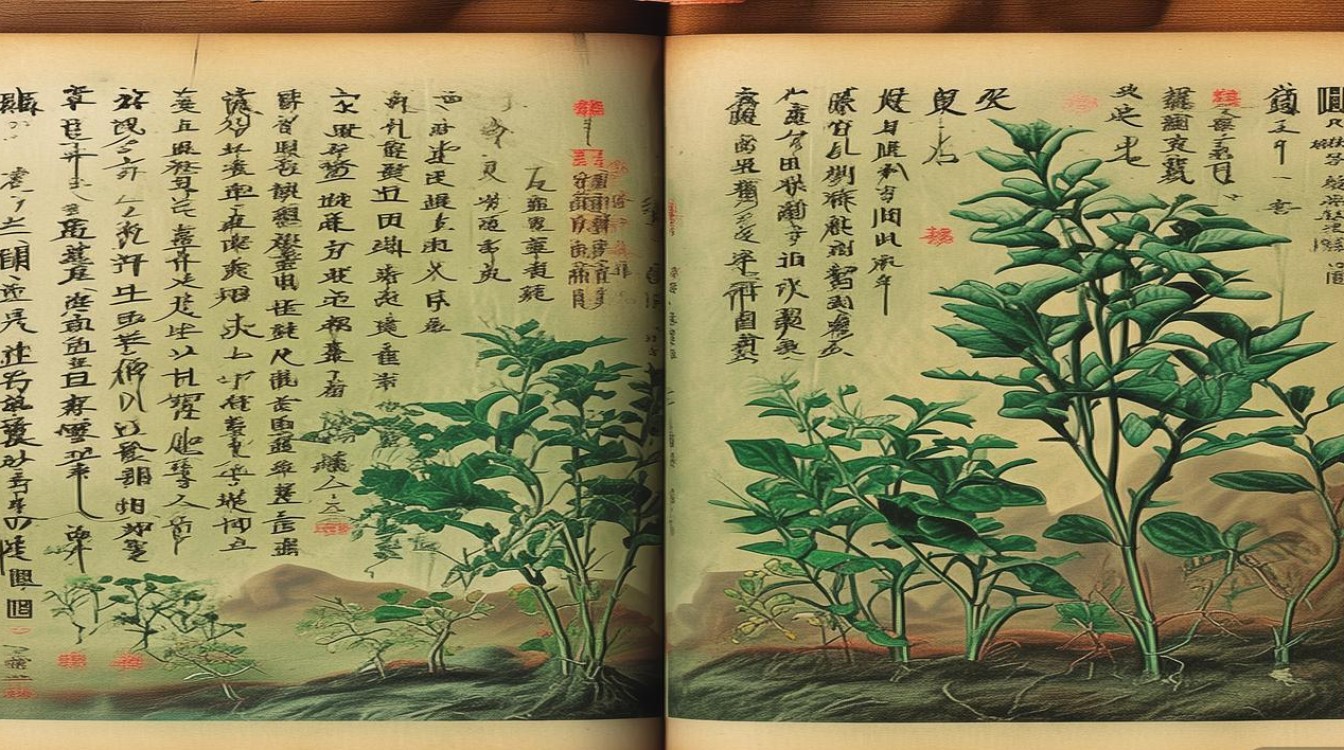

在没有摄影技术的古代,药材图片的绘制依赖画师的实地观察与手工雕版,李时珍为确保图片准确性,足迹遍布名山大川,亲自采集药材样本,对照实物绘制草图,再由刻工将其镌刻于木板上,通过墨印方式呈现,这些图片多以白描手法为主,线条简洁流畅,重点突出药材的鉴别特征:如人参的“芦头、碗纹、珍珠点”,黄连的“根多分枝、色如连珠”,或鹿茸的“分枝如马鞍、红如玛瑙”,部分图片还标注了药材的生长环境,如“产于川蜀者根肥,生于江南者性寒”,通过图文结合的方式帮助读者辨识真伪、理解药性。

现存《本草纲目》版本中,以金陵版(1593年初刻本)的插图最为古朴原始,共载药图1109幅,虽略显粗犷,但保留了李时珍团队手绘稿的原貌,后续版本如江西版(1603年)、钱塘版(1605年)等,在翻刻过程中对插图进行了修订与完善,部分线条更趋细腻,甚至增加了药材炮制前后的对比图,半夏的图片中,既有生品的“形似桃核、外皮褐色”,也有制熟后的“色白、质坚”,直观展现了炮制对药材性状的影响,不同版本的插图差异,也为后世研究明代雕版印刷技术与药物认知演变提供了珍贵史料。

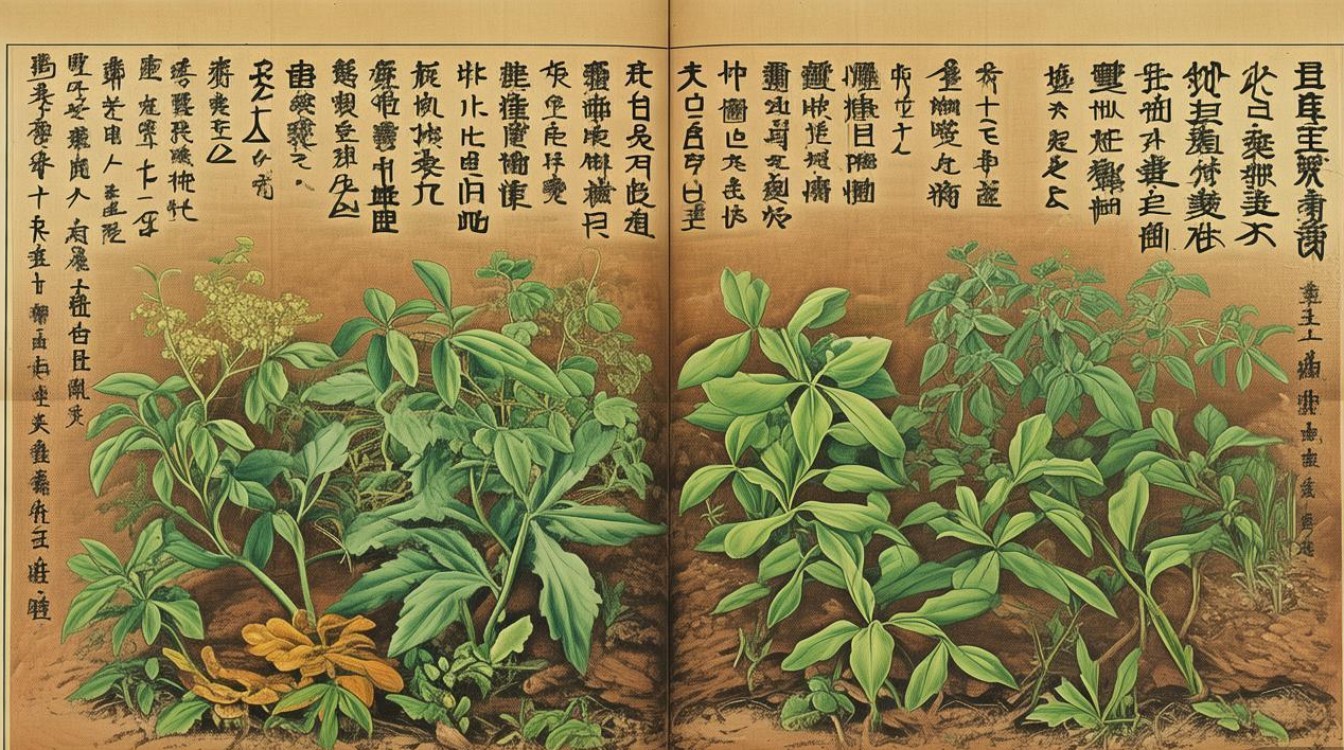

这些药材图片的价值远不止于形态记录,从现代视角看,它们是古代中药资源普查的“影像档案”,为考证品种基源、厘清同名异物提供了关键依据,书中“贝母”插图分为“川贝”与“浙贝”两种,前者“叶细如韭、花微黄”,后者“大如荸荠、叶似柳”,恰与现今川贝母(暗紫贝母等)与浙贝母(浙贝)的植物学特征吻合,印证了古人对药用物种的精准区分,插图中的矿物药如“石膏”的“晶体如簇、色白透明”,动物药如“蝉蜕”的“中空、形如黄褐色甲壳”,至今仍是中药鉴定的重要参考。

随着数字化技术的发展,《本草纲目》药材图片被高清扫描、分类整理,建立起了电子图像数据库,研究者可通过对比古今图片,分析生态环境变化对药材形态的影响;教育者则将其融入教材,让学生直观感受传统药物学魅力;甚至有机构利用AI技术对古图进行数字化复原,让模糊的线条重现清晰,让千年药草跨越时空“对话”现代科学。

| 版本名称 | 成书年代 | 药图数量 | 插图风格 | 特点 |

|---|---|---|---|---|

| 金陵版 | 1593年 | 1109幅 | 古朴粗犷,线条简练 | 保留原稿手绘痕迹,部分药材标注生长环境 |

| 江西版 | 1603年 | 1109幅 | 线条流畅,细节增多 | 修订金陵版错误,增加炮制前后对比图 |

| 钱塘版 | 1605年 | 1109幅 | 精细繁复,偶有失真 | 翻刻工艺提升,但部分药材形态过度美化 |

相关问答FAQs

Q:古代木刻版画的药材图片与实物存在较大差异吗?

A:受限于古代绘画与雕版技术,部分药材图片可能存在简化或夸张,例如花朵、果实等细节可能被省略,或为突出特征而放大局部,但核心鉴别特征(如根、茎、叶的形态,矿物的晶体结构等)通常较为准确,且需结合书中“集解”“修治”等文字描述综合考证,不能仅凭图片判断药材真伪。

Q:现代如何利用《本草纲目》的药材图片进行中医药研究?

A:现代研究主要通过数字化手段对古图进行高清化、标准化处理,建立药材图像数据库,通过对比古今图片,结合分子生物学技术,可考证历史药材的基源物种,厘清品种演变;利用AI图像识别技术分析古图中药材的形态特征,为中药资源普查、道地药材鉴定提供历史参考,同时还可用于中医药文化科普,让传统知识以更直观的方式传播。