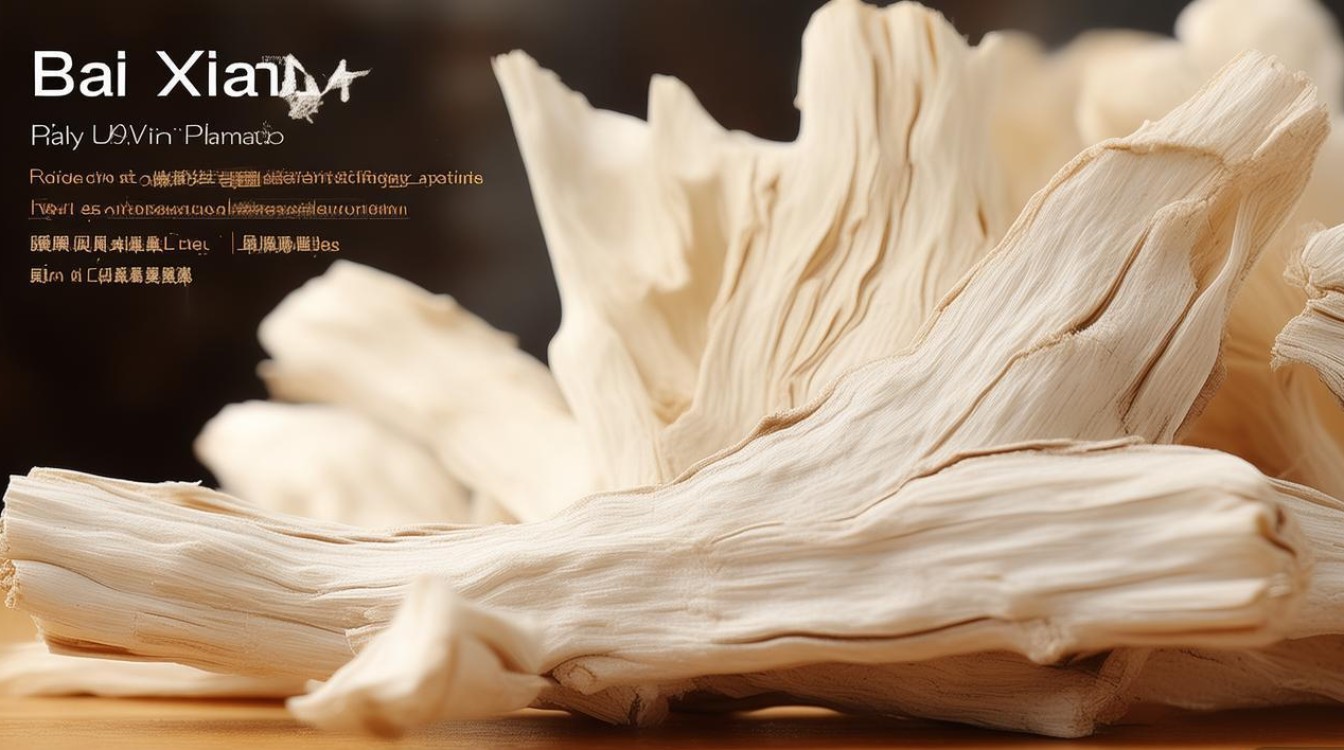

白鲜皮为芸香科植物白鲜(Dictamnus dasycarpus Turcz.)的干燥根皮,是我国传统常用中药材,应用历史悠久,首载于《神农本草经》,列为中品,因其皮色白而味苦,故名“白鲜皮”,主产于辽宁、河北、四川、江苏等地,以辽宁产量大、品质佳,道地药材“辽白鲜”闻名,秋季采挖根部,除去泥沙及粗皮,剥取根皮,干燥切段入药,性寒,味苦,归脾、胃、膀胱、小肠经,具有清热燥湿、祛风解毒、止痒之功效,临床常用于治疗湿热疮毒、黄水湿疮、湿疹疥癣、风湿热痹、黄疸尿赤等症。

性味归经与功效主治

白鲜皮性寒,味苦,苦能燥湿、泄降,寒能清热,其气寒而浮,善走肌表与下焦,故能清热燥湿、祛风解毒、止痒。

- 清热燥湿:善治湿热蕴结所致的多种病症,如湿热黄疸(症见身目发黄、脘腹胀闷、小便短赤),常配茵陈、栀子、黄柏等,以增强清热利湿退黄之效;湿热下注之带下过多、阴肿阴痒,配龙胆草、车前子、泽泻等,清利下焦湿热。

- 祛风解毒止痒:为治疗皮肤湿疮、疥癣瘙痒的要药,无论内服外用皆宜,若湿疹浸淫、流水瘙痒,配苦参、地肤子、白蒺藜,以祛风燥湿止痒;风热湿毒蕴结肌肤所致的疔疮肿毒、丹毒,可配金银花、连翘、蒲公英等,清热解毒、消肿散结;若风湿热痹,关节红肿热痛,配防己、薏苡仁、威灵仙,祛风除湿、通痹止痛。

化学成分与药理作用

白鲜皮的药效与其所含化学成分密切相关,现代研究表明其主要含以下活性物质:

- 生物碱类:如白鲜碱(dictamine)、茵芋碱(skimmianine)、崖椒碱(gamma-fagarine)等,是其抗炎、抗菌的主要成分。

- 柠檬苦素类:如白鲜内酯(dictamnolactone)、梣酮(fraxinellone)、吴茱萸内酯(evodin)等,具有抗炎、抗过敏、抗肿瘤等作用。

- 黄酮类:如橙皮苷(hesperidin)、柚皮苷(naringin)等,可抗氧化、调节免疫。

- 挥发油及其他:含α-蒎烯、柠檬烯等挥发油,以及植物甾醇、多糖等成分。

药理作用:

- 抗炎作用:白鲜碱、白鲜内酯能抑制炎症因子(如TNF-α、IL-6)释放,减轻炎症反应,对角叉菜胶所致大鼠足肿胀有显著抑制作用。

- 抗菌作用:对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、伤寒杆菌、皮肤癣菌等均有抑制作用,尤其对皮肤真菌(如红色毛癣菌、絮状表皮癣菌)效果显著。

- 抗过敏与免疫调节:梣酮可抑制肥大细胞脱颗粒,减少组胺释放,缓解瘙痒;多糖成分可增强巨噬细胞吞噬功能,调节机体免疫。

- 保肝利胆:白鲜皮提取物对化学性肝损伤(如CCl₄所致)有保护作用,能降低ALT、AST水平,促进胆汁分泌,用于辅助治疗黄疸型肝炎。

临床应用与配伍

白鲜皮在临床应用广泛,内服多入汤剂、丸散,外用可研粉调敷或煎水洗,以下为常见配伍及适应症:

| 配伍药物 | 功效 | 主治病症 |

|---|---|---|

| 苦参、地肤子 | 清热燥湿、祛风止痒 | 湿疹、神经性皮炎、阴囊瘙痒 |

| 防己、薏苡仁 | 祛风除湿、通痹止痛 | 风湿热痹、关节红肿热痛 |

| 茵陈、栀子 | 清热利湿、退黄 | 湿热黄疸、胆道感染 |

| 金银花、连翘 | 清热解毒、消肿散结 | 疔疮肿毒、丹毒、带状疱疹 |

| 黄柏、蛇床子 | 清热燥湿、杀虫止痒 | 妇女带下过多、滴虫性阴道炎 |

用法用量与使用注意

- 用法用量:内服煎汤,6-12g;或入丸散,外用适量,煎水洗或研粉调敷患处。

- 使用注意:

- 脾胃虚寒者慎用(性寒易伤脾胃),症见脘腹冷痛、大便溏薄、食欲不振者不宜单用。

- 不宜久服,过量可能出现恶心、呕吐、腹泻等胃肠道反应。

- 孕妇慎用,其苦寒之性可能影响胎气。

- 外用需注意过敏反应,少数患者可能出现接触性皮炎,应立即停用。

相关问答FAQs

问:白鲜皮和地肤子都能治疗湿疹,两者有什么区别?

答:白鲜皮与地肤子均能清热燥湿、止痒,常配伍用于湿疹,但功效侧重不同:白鲜皮性寒,味苦,长于清热燥湿、祛风解毒,对湿热兼风邪(瘙痒明显、渗出不多)者效果更佳,且能内服外用;地肤子性寒,味苦,偏于利湿止痒、清下焦湿热,对湿热下注引起的阴囊湿疹、女阴湿疹、肛门瘙痒等,以及小便短赤者更适宜,多内服或煎水外洗,临床常两者同用以增强疗效。

问:白鲜皮使用时有哪些禁忌需要注意?

答:白鲜皮的禁忌主要包括:①脾胃虚寒者禁用,因其性寒易损伤脾阳,可能导致腹泻、腹痛加重;②孕妇慎用,虽无明确致畸报道,但苦寒之性可能刺激子宫,需在医师指导下使用;③对白鲜皮过敏者禁用,外用前可做皮肤过敏试验;④不宜与藜芦同用,属中药“十八反”禁忌;⑤长期服用需监测肝肾功能,避免过量使用,用药期间若出现不适,应立即停药并就医。