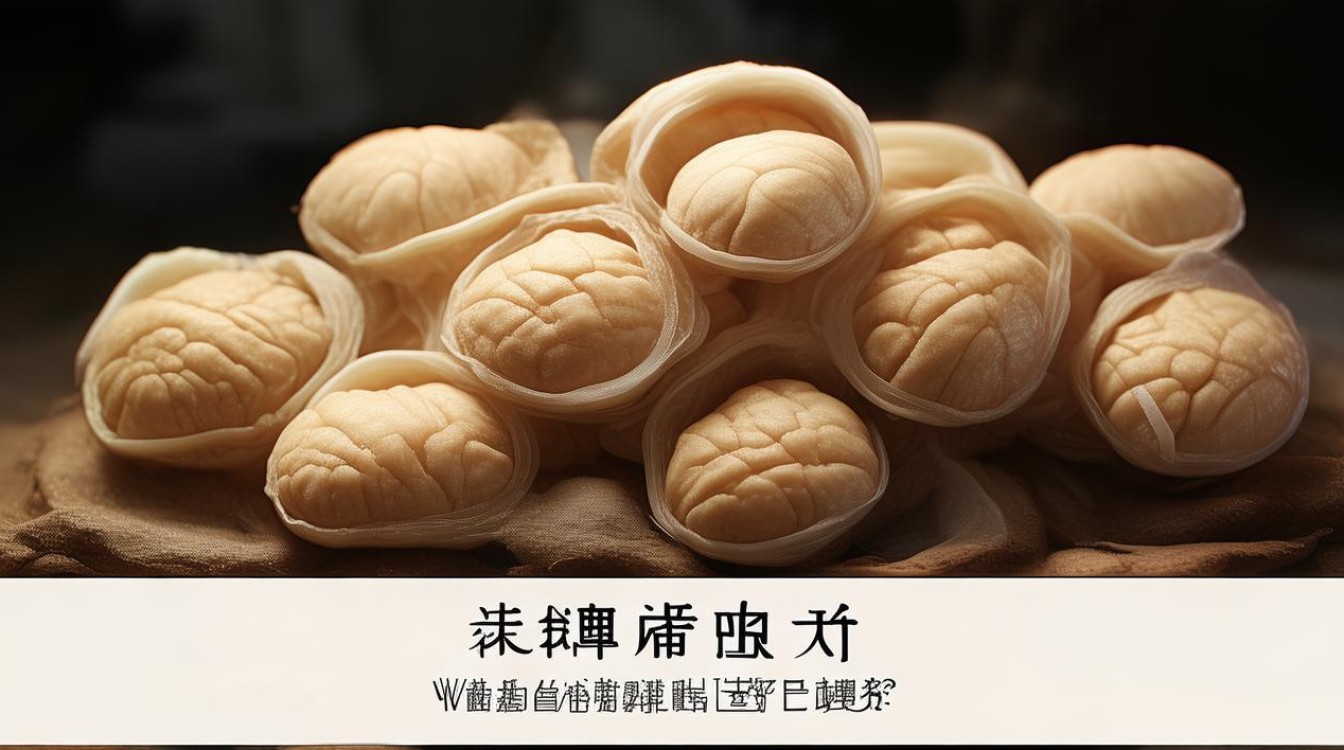

茯苓,是传统中医药中常用的利水渗湿药,始载于《神农本草经》,列为上品,被誉为“四时神药”,因其药性平和,利而不伤,补而不峻,临床应用广泛,为多孔菌科真菌茯苓Poria cocos (Schw.) Wolf的干燥菌核,寄生于松树根上,多于7-8月采挖,挖出后除去泥沙,堆置“发汗”后,摊开晾晒至表面干燥,再“发汗”,反复数次至现皱纹、内部水分散失,阴干,称为“个茯苓”;或将鲜菌核切制,阴干,称为“茯苓块”“茯苓片”。

茯苓的来源与产地明确,主产于云南、安徽、湖北、河南等地,其中云南产的“云茯苓”品质最优,个大、色白、质坚实,为道地药材,其生长环境以海拔1000-1500米、气候温和湿润的山区为佳,多寄生于马尾松、云南松等松树的腐朽根部,对土壤和气候要求严格,故品质差异较大。

采收加工环节颇具传统特色,传统采收多在夏秋两季,此时菌核生长成熟,有效成分积累较多,采挖时需小心挖取,避免损伤菌核,影响外观,采回后需进行“发汗”处理——将鲜茯苓堆置在阴凉通风处,覆盖麻袋或稻草,使其内部水分缓慢渗出,表面出现褶皱,此过程能促进茯苓皮与菌核分离,并使质地变硬,便于干燥,干燥时需避免阳光直射,以防有效成分流失,通常阴干至含水量不超过15%即可。

性味归经方面,茯苓味甘、淡,性平,归心、脾、肾经,甘能补,淡能渗,药性平和,既可利水渗湿,又能健脾宁心,为利水渗湿要药,兼有健脾、安神之效,适用于水湿、痰饮、脾虚、心神不安等多种证候,无明显毒副作用,故被历代医家推崇。

其功效与应用可通过表格更直观呈现:

| 功效 | 主治症状 | 经典配伍举例 |

|---|---|---|

| 利水渗湿 | 小便不利、水肿、痰饮、泄泻、淋浊、带下等 | 五苓散(配猪苓、泽泻、白术、桂枝)治小便不利、水肿;苓桂术甘汤(配桂枝、白术、甘草)治痰饮 |

| 健脾宁心 | 脾虚食少、便溏、心悸、失眠、健忘等 | 参苓白术散(配人参、白术、山药、莲子)治脾虚泄泻;酸枣仁汤(配酸枣仁、知母、川芎)治心悸失眠 |

根据用药部位不同,茯苓有不同炮制品,功效各有侧重:

| 名称 | 来源 | 功效特点 |

|---|---|---|

| 茯苓皮 | 茯苓菌核的外皮 | 性味同茯苓,偏于利水消肿,主治水肿、小便不利,用量一般为10-15g |

| 赤茯苓 | 茯苓菌核内部淡红色部分 | 偏于利湿清热,主治湿热淋浊、带下、黄疸,用量10-15g |

| 白茯苓 | 茯苓菌核内部白色部分(传统“茯苓”多指此) | 偏于健脾渗湿,主治脾虚泄泻、痰饮、心悸,用量10-15g |

| 茯神 | 茯苓菌核中带有松根的部分 | 偏于宁心安神,主治心悸、失眠、健忘,用量10-15g |

在临床应用中,茯苓配伍灵活,治水肿、小便不利,常与猪苓、泽泻、白术同用,如五苓散,增强利水渗湿之力;治脾虚泄泻,常与人参、白术、山药同用,如参苓白术散,以健脾渗湿止泻;治痰饮眩悸,常与桂枝、白术、甘草同用,如苓桂术甘汤,温阳化饮;治心脾两虚、心悸失眠,常与酸枣仁、当归、远志同用,如归脾汤,以养心安神,茯苓还可用于妊娠水肿、小便不利,常与桑白皮、生姜同用,如茯苓散,安全性较高。

用法用量方面,内服煎汤,常用量10-15g;亦可入丸散,或酿酒煮粥食用,茯苓药性平和,但虚寒精滑者不宜服用,因其淡渗利湿,可能会加重滑泄症状;阴虚而无湿热、虚寒者慎用,以免耗伤津气,现代研究表明,茯苓多糖等成分可能影响免疫系统,长期服用建议在医师指导下进行,避免过量。

现代药理研究进一步揭示了茯苓的科学内涵,其主要化学成分包括茯苓多糖(如β-茯苓聚糖)、三萜类化合物(如茯苓酸、齿孔酸)、脂肪酸、麦角甾醇、树胶、酶类等,茯苓多糖具有显著的增强免疫功能作用,能促进淋巴细胞增殖,激活巨噬细胞,提高机体免疫力;三萜类化合物具有利尿、保肝、抗炎、抗肿瘤等作用;茯苓中的卵磷脂、胆碱等成分,对改善神经功能、促进消化有一定帮助,茯苓还有镇静、降血糖、抗衰老等作用,为其在临床上的广泛应用提供了科学依据。

相关问答FAQs:

问:茯苓和土茯苓有什么区别?

答:茯苓与土茯苓虽名称相似,但来源、功效完全不同,茯苓为多孔菌科真菌茯苓的菌核,性平,味甘淡,功专利水渗湿、健脾宁心,主治水肿、痰饮、脾虚泄泻、心悸失眠等;土茯苓为百合科植物光叶菝葜的根茎,性平,味甘淡,功可解毒、除湿、通利关节,主治梅毒、淋浊、痈肿、疥癣、汞中毒等,两者不可混用,需在医师指导下辨证选用。

问:茯苓可以长期服用吗?

答:茯苓药性平和,短期服用安全性较高,但长期服用需根据体质辨证,若为脾虚湿盛、心神不安等实证,可在医师指导下长期服用;但若为阴虚火旺、津液亏耗或虚寒滑泄者,长期服用可能耗伤津气或加重滑泄,不宜久服,长期服用茯苓建议定期监测肝肾功能,避免过量使用,以免出现不良反应。