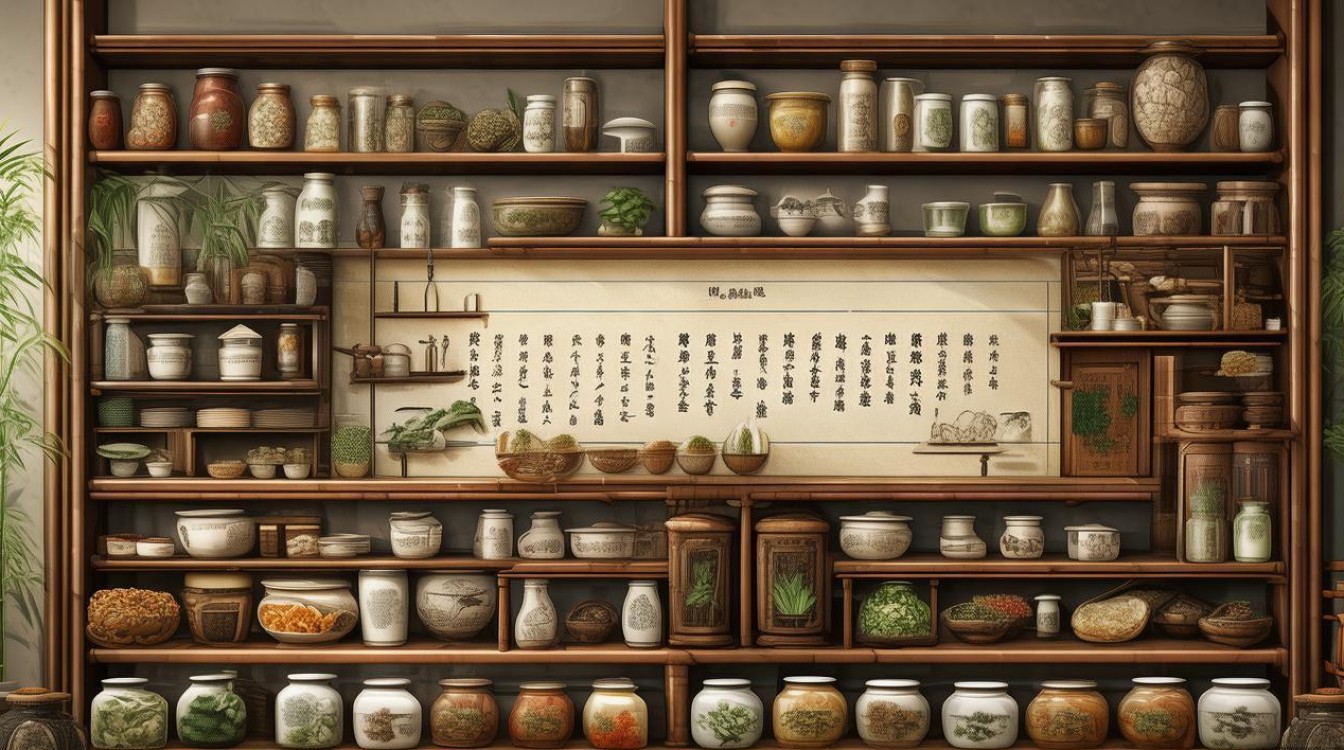

中医治疗是中华民族数千年的智慧结晶,其核心在于“整体观念”与“辨证论治”,强调人体自身的统一性、人与自然的关联性,通过调节阴阳平衡、气血运行、脏腑功能来达到治病防病的目的,中医治疗方法丰富多样,涵盖内服、外治、物理、心理等多个维度,形成了独特的治疗体系。

中药治疗是中医最常用的手段,根据药物的四气五味、归经功效,配伍成方剂,内服调理脏腑,常见剂型有汤剂(吸收快,适合急症)、丸剂(药效持久,便于携带)、散剂(灵活加减)、膏方(滋补调理,适合慢性病)等,感冒风寒可用桂枝汤(解肌发表),脾胃虚寒用理中丸(温中健脾),气虚乏力用补中益气汤(升阳举陷),中药讲究“君臣佐使”配伍,通过多成分、多靶点协同作用,减少副作用。

针灸疗法是通过刺激体表特定经络腧穴,调节气血运行,常用针具有毫针、电针、火针等,方法包括针刺、艾灸(温经散寒)、穴位贴敷(药物透皮吸收),如足三里(强壮保健穴)、合谷(止痛要穴)、关元(培元固本穴)等,常用于治疗疼痛、消化系统疾病、失眠等,现代研究证实,针灸可促进内啡肽释放,调节神经-内分泌-免疫网络。

推拿按摩以手法作用于体表,通过“按、摩、推、拿、揉、捏”等动作,舒筋活络、调整脏腑,成人推拿适合颈椎病、腰肌劳损,小儿推拿则针对消化不良、腹泻等,常用手法如捏脊(调阴阳、和气血)、摩腹(健脾和胃),拔罐利用负压吸附皮肤,造成瘀血,达到通经活络、祛风散寒的效果,适用于感冒后背痛、肌肉劳损;刮痧则通过刮拭皮肤出痧,促进气血运行,常用于中暑、发热。

食疗是“药食同源”的体现,根据食物性味归经,搭配膳食调理身体,如绿豆性寒,清热解毒;羊肉性温,温中补虚;山药健脾益肾,适合脾胃虚弱者,不同体质有不同食疗方案:痰湿体质宜食薏米、冬瓜;阴虚体质可食百合、银耳;气虚体质适合黄芪炖鸡、山药粥。

情志疗法注重“心身同治”,通过调节情绪影响脏腑功能,如“怒伤肝”,需疏导情绪;“思伤脾”,可通过音乐、聊天放松;惊恐伤肾,需静养安神,中医认为“恬淡虚无,真气从之”,保持心态平和是健康基石。

导引气功如太极拳、八段锦、五禽戏,通过调身、调息、调心,增强正气,八段锦调理脾胃须单举,改善消化;五禽戏模仿虎、鹿、熊、猿、鸟,活动筋骨,适合慢性病康复和亚健康调理。

| 中医治疗方法 | 核心原理 | 常见应用 | 注意事项 |

|---|---|---|---|

| 中药治疗 | 调节阴阳,配伍增效 | 内科杂病、慢性病、体质调理 | 辨证论治,避免滥用滋补药 |

| 针灸疗法 | 疏通经络,调和气血 | 疼痛、瘫痪、失眠、亚健康 | 体质虚弱者慎针,出血性疾病禁针 |

| 推拿按摩 | 舒筋活络,调整脏腑 | 骨关节病、消化不良、小儿疾病 | 皮肤破损、肿瘤部位禁用 |

| 食疗 | 药食同源,体质调理 | 慢性病康复、养生保健 | 过敏体质避免食物过敏原 |

| 导引气功 | 调身调息,增强正气 | 亚健康、慢性病康复、老年保健 | 动作缓慢柔和,避免过度劳累 |

中医治疗强调“三分治,七分养”,需结合生活方式调整,同时因人、因时、因地制宜,个体化施治,其优势在于整体调节、副作用小,尤其在慢性病、功能性疾病及养生保健方面具有独特价值。

FAQs

-

中医治疗是否适合所有人群?

中医治疗适用范围广,但并非绝对,孕妇需慎用活血化瘀药(如红花、麝香)、峻下药(如大黄);儿童脏腑娇嫩,用药需减量;严重器质性疾病(如肿瘤、心衰)需中西医结合,不可单纯依赖中医,对针灸或中药成分过敏者应禁用或慎用。 -

中医治疗见效慢吗?

中医治疗效果因病情、体质和治疗方法而异,急性病(如感冒、急性腹泻)通过针灸、汤剂等可能快速缓解;慢性病(如高血压、糖尿病)需长期调理,旨在改善症状、减少并发症;养生保健类治疗(如食疗、气功)则需坚持才能见效,中医追求“治病求本”,并非单纯追求“快”,而是通过调节根本体质实现长期健康。